ভাণ পত্রিকা

বত্রিশতম সংখ্যা || তেইশতম ই-সংস্করণ || ডিসেম্বর ২০২২

সম্পাদক :

সম্পাদনা সহযোগী :

প্রচ্ছদ :

নক্সা পরিকল্পক :

অন্যান্য কাজে :

ভাণ-এর পক্ষে:

পার্থ হালদার

কর্তৃক

৮৬, সুবোধ গার্ডেন, বাঁশদ্রোণী, কলকাতা : ৭০০০৭০ থেকে প্রকাশিত। যোগাযোগ : ৯৬৪৭৪৭৯২৫৬

( হোয়াটসঅ্যাপ ) ৮৩৩৫০৩১৯৩৪ ( কথা / হোয়াটসঅ্যাপ )

৮৭৭৭৪২৪৯২৮ ( কথা ) bhaan.kolkata@gmail.com ( ই – মেল )

Reg. No : S/2L/28241

সূচি

‘গুল্লাক’ ওয়েব সিরিজ দেখে মতামত জানালেন – বৃতা মৈত্র

যাপিত নাট্যের ষষ্ঠ কিস্তি লিখলেন – কুন্তল মুখোপাধ্যায়

এই বিয়ের মরশুমে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিয়ের গল্প শোনালেন – আবীর কর

পুরনো পৌষমেলা- খগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ( অনুবাদ দেবাঙ্গন বসু)

কলকাতার দুরন্ত এক নতুন ’হাওয়া’ র ছায়া-ছবি আঁকলেন – রিন্টু মান্না

সম্পাদকের কথা

‘গুল্লাক’ ওয়েব সিরিজ দেখে মতামত জানালেন - বৃতা মৈত্র

যাপিত নাট্যের ষষ্ঠ কিস্তি লিখলেন - কুন্তল মুখোপাধ্যায়

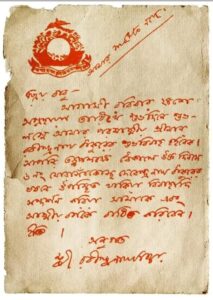

এই বিয়ের মরশুমে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিয়ের গল্প শোনালেন - আবীর কর

পুরনো পৌষমেলা- খগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ( অনুবাদ দেবাঙ্গন বসু)

ক্রেতাদেরকেও একটু সচেতন করে তোলা প্রয়োজন, যাতে তাঁরা তাঁদের অর্থের সদ্ব্যবহার করতে শেখেন। যতই যাই হোক, একথা স্বীকার করতেই হবে যে মিষ্টির দোকানের সংখ্যাটা মাত্রাতিরিক্ত হয়েছে। আর এর পিছনে এত টাকা খরচ করাটা তো খুবকিছু ফলপ্রসূ বিষয়ও নয়, যে ধরণের জিনিসপত্রের একটা শিক্ষামূলক দিক আছে অথবা জাতীয় স্বার্থের পক্ষে যা অনুকূল এমন জিনিস কেনাবেচায় উৎসাহ দেওয়া দরকার। সংক্ষেপে বলা যায় যে, সময় এসছে, যখন আমরা ভেবে দেখতে পারি– কীভাবে এই মেলার মধ্যে একটা নতুন, ভবধারার প্রচলন ঘটিয়ে একে এই জাতীয় মেলার মধ্যে আদর্শস্বরূপ করে তোলা যায়।

ক্রেতাদেরকেও একটু সচেতন করে তোলা প্রয়োজন, যাতে তাঁরা তাঁদের অর্থের সদ্ব্যবহার করতে শেখেন। যতই যাই হোক, একথা স্বীকার করতেই হবে যে মিষ্টির দোকানের সংখ্যাটা মাত্রাতিরিক্ত হয়েছে। আর এর পিছনে এত টাকা খরচ করাটা তো খুবকিছু ফলপ্রসূ বিষয়ও নয়, যে ধরণের জিনিসপত্রের একটা শিক্ষামূলক দিক আছে অথবা জাতীয় স্বার্থের পক্ষে যা অনুকূল এমন জিনিস কেনাবেচায় উৎসাহ দেওয়া দরকার। সংক্ষেপে বলা যায় যে, সময় এসছে, যখন আমরা ভেবে দেখতে পারি– কীভাবে এই মেলার মধ্যে একটা নতুন, ভবধারার প্রচলন ঘটিয়ে একে এই জাতীয় মেলার মধ্যে আদর্শস্বরূপ করে তোলা যায়।Sidelight On Pous Mela – খগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। বিশ্বভারতী নিউজ, ডিসেম্বর ১৯৪২ থেকে অনূদিত।

কলকাতার দুরন্ত এক নতুন "হাওয়া" র ছায়া-ছবি আঁকলেন - রিন্টু মান্না

সম্প্রতি কলকাতার বাতাসে বয়ে গেল পূর্ববঙ্গের চঞ্চল হাওয়া।হাওয়াটি চঞ্চলই বটে কেননা, এ হাওয়া তরুণ, যুব এবং বৃদ্ধ সকল প্রজন্মকেই উত্তেজনা, উন্মাদনায় স্থির হতে দেয়নি। বর্তমান সময় ‘বাংলা’ ছবি দেখার জন্য সিনেমা হলের বাইরে দর্শকের ঢল নামবে, এ ছিল কল্পনার অতীত কিন্তু সেই কল্পনাকেই বাস্তবায়িত করে দিল ‘হাওয়া’। নন্দন চত্তরে সকাল ১০টা-র শো এর ভিড় জমে ভোর ৬টা থেকে আবার সন্ধ্যে ৬টা-র শো দেখার জন্য দর্শক লাইনে দাঁড়িয়েছে দুপুর ১টা থেকে।

মেজবাউর রহমান সুমনের ‘হাওয়া’ প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য ছবি। প্রচলিত চাঁদ সওদাগর ও মনসার কাহিনিকে অবলম্বন করতে চেয়েও নির্মাতা নান্দনিকতার পরিচয় রেখেছেন। প্রথম ছবিতেই দর্শককে অনেক কিছু দিলেন, দিলেন কেচ্ছা, রহস্য, প্রেম, আনন্দ, ভয়, নিঃসংশ্রতা ও পরিণতি। ছবির পোস্টার, ট্রেলারই টানটান থ্রিলারের জন্ম আগেই দিয়েছিল, এরপর ছবিতে দেখা গেল ক্যামেরার দূর্দান্ত চলাচল। ছবির গান ‘সাদা সাদা কালা কালা’ এর জনপ্রিয়তাও দেশের গণ্ডি পেরিয়ে গত কয়েক মাসেই আপামর বাঙালির মুখে মুখে ছুটছে।

‘হাওয়া’ শুরু হয় অসম্ভব ঝাঁকুনি দিয়ে। প্রথমেই পরপর কয়েকটি শটে ক্যামেরা দ্রুত গতিতে চলতে থাকে। একাধিক মানুষের অস্বাভাবিক ক্লোজআপের ছেঁড়া-ছেঁড়া ইমেজ, মাছ কেনাবেচার দৃশ্য, কখনও ক্যামেরায় নীল সাগর, বিশাল আকাশে কখন ও বা পাখির উড়ে যাওয়া এবং ব্যস্ত জনতার কোলাহল– প্রথম তিন-চার মিনিট যখন ভেবে কূল পাওয়া যাবে না কী হচ্ছে ততক্ষণে নৌকা ছেড়ে দিয়েছে চান মাঝি আর তার দলবল উর্কেস, পার্কেস, নাগু, মোরা, ফনি, এজা এবং ইব্রাহীমদের নিয়ে মাঝদরিয়ার উদ্দেশ্যে। নৌকায় সকলকেই চলতে হত চান মাঝির কথা মতন। কেবলমাত্র বেঁকে বসে টাকার সমান ভাগ চেয়ে ইঞ্জিনঘরের দায়িত্ব প্রাপ্ত ইব্রাহীম ওরফে ইবা। তবে চানের কূটনৈতিকতার কাছে ইবাকে খানিকটা দমে থাকতেই হয়েছে। আসলেই মাঝিমল্লারদের জীবন-যাত্রার বাস্তব দিকটি ধরা পড়েছে পর্দায়।

ছবির সৌজন্য: গুগল

গল্পের মোড় ঘোরে এক রাতে জালে এক সুন্দরী যুবতীর ধরা পড়ার পর। সেই মেয়ে কোনো কথা বলে না এমনকি কোনো প্রশ্নের জবাবও দেয় না। নৌকা বোঝাই পুরুষ মাঝি-মল্লারদের মাঝে হঠাৎ এক জলজ্যান্ত নারীর উপস্থিতি যেমন এক নতুন উপদ্রব ঠিক তেমনভাবেই নাম- পরিচয়হীন এই সুন্দরীর আকস্মিক আগমন অনেক বেশি রহস্যের। ঠিক এখান থেকেই দানা বাঁধে ছবির মূল রহস্য, যা ছবি এগানোর সমান্তরালে খানিক অলৌকিকতার দিকে যাত্রা করে। তার সঙ্গে তৈরি হয় বিশ্বাস-অবিশ্বাসের অতীত এক জগৎ।

ছবির সৌজন্য: গুগল ছবির প্রথম পর্যায়ে রহস্য কম, যৌন উৎকন্ঠা বেশি। স্বাভাবিকভাবেই নৌকা ভর্তি পুরুষের মাঝে এক যুবতীর আবির্ভাব। প্রায় সকলেই চায় তার শরীর। পুরুষের দৃষ্টিতে সে কেবল সম্ভোগের বস্তুমাত্র। তথাকথিত পৌরুষ পরিসরে এক নারীর উদ্বেগ ও অস্বস্তি বিভিন্ন ভাবে ফুটে উঠেছে ‘হাওয়া’য়। যুবতীর মুখে কথা না থাকায় সে তার শারীরিক অঙ্গভঙ্গি দ্বারাই লোলুপ পুরুষদের প্রতি প্রতিবাদ হেনেছে। ভাষ্যহীন কঠিন জবাব দিয়েছে প্রত্যেককেই। এ পর্যন্ত ‘হাওয়া’ পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে এক চমৎকার রাজনৈতিক সমালোচনার ভাষ্য তৈরি করে। ক্যামেরার বিবিধ অ্যাঙ্গেল দ্বারা পুরুষের বাসনা-লালিত উগ্র দৃষ্টির প্রতি দর্শককে সচেতন করেছে। তবে ইবা-র চোখে-মুখে ছিল না কোনো লোলুপতা, কোনো পৌরষিক লালসা। দ্বিতীয় পর্যায় ইবা-র সঙ্গে প্রথম কথা বলতে দেখা যায় যুবতীকে। এখান থেকেই রহস্যের শুরু। জানা যায় যুবতীর নাম গুলতি। সে এক বেদিনী। বাবার খুনের প্রতিশোধ নিতেই সে দেবীর আদেশে নৌকায় এসেছে। তারপর থেকেই নৌকায় একের পর এক অনিষ্ট— জালে মাছ না পড়া, ইঞ্জিন খারাপ হওয়া, তেলের ট্রাঙ্ক ফুটো হয়ে যাওয়া অদ্ভুত সব কাণ্ড। ক্রমাগত অস্বাভাবিক ঘটনার মধ্যে দিয়েই ছবিটি রহস্যের টানটান উত্তেজনা রেখে দ্রুত এগিয়ে চলে। ঘটতে থাকে একের পর এক খুন। শেষে খুন বোঝাই নৌকায় একাকিত্ব ক্ষুধার্ত চান যখন তার পোষ্য শালিককে পুড়িয়ে খায় এবং অদ্ভুদভাবে কদাকার দাঁত বার করে নাগুর উদ্দেশ্যে বলে— “ভয় পাসসিস ?” এ দৃশ্য মুহুর্তে কুৎসিত শিহরণ জাগিয়ে তোলে।

ছবি সৌজন্য: গুগল চঞ্চল চৌধুরী চানের মতন খল ভূমিকায় অতুলনীয়। তাকে দেখে মনে হবার জো নেই যে তিনি একজন অভিনেতা, যিনি চানের চরিত্রটিতে অভিনয় করছেন; বরং মনে হবে নিকৃষ্ট ভয়ঙ্কর চান মাঝিই সে। নিজেকে তিনি যেভাবে চরিত্রটির জন্য ভেঙেছেন গড়েছেন তাতে করে সব প্রশংসাই তুচ্ছ। এছাড়া ইবা-র ভূমিকায় সরিফুল রাজ এবং পরাবাস্তবতায় মোড়া, গুলতির চরিত্রে নাজিফা তুশি নজর কেড়েছে। নাসিরুদ্দিন খানের নাগু চরিত্র এক কথায় ফাটাফাটি। আসলে ছবির প্রত্যেক

অভিনেতাই তাঁদের স্ব-চরিত্রে অনবদ্য। কোনো একজনকে বাদ দিলে হাওয়া এইভাবে সফলতার চূড়ায় হয়ত বইতে পারত না। তবে আবারও বলতে হয় ‘হাওয়া’ ক্যামেরার কাজে কথা বলেছে, বলা চলে কামারুল হাসান খসরুর ক্যামেরার চলন বাজিমাত করেছে। প্রথমবারে নোঙর ফেলার দৃশ্যে নোঙরকে অনুসরণ করে ক্যামেরার প্রবলবেগে জলে অবতরণ, বাঁচার তাগিদে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া পার্কেস যখন মরীচিকা ধরতে মাঝসমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে তখন ক্যামেরায় ঢেউ এর ওঠা-নামা, অস্তগামী সূর্যের করুণ প্রতিফলন আর নিচে অতল জল। এছাড়া রাতের বেলা নেওয়া শটগুলি যেখানে ইবা আর গুলতি সমুদ্রে নেমে দেখা করত সেই দৃশ্য সহ গুলতির মাঝ রাতে চাঁদের আলোয় হাওয়ায় কাপড় মেলার দৃশ্যগুলিও অভূতপুর্ব। এমনকি সব শেষে ইবার মৃত দেহকে জড়িয়ে থাকা গুলতিরূপী সাপকে যেভাবে পর্দায় প্রকাশ করা হয়েছে তা একপ্রকার চমকে দেয়। ছবির উপান্তে ড্রোন শটে নৌকা উপর দিয়ে ফ্রেমের বাইরে চলে গেলে আবার যখন ক্যামেরা উপরে ওঠে তখন নৌকা নিশ্চিহ্ন। কেবল অনন্ত দরিয়া। ‘হাওয়া’ নিমার্ণে কিছু ভুল ত্রুটি থাকলেও অভিনয় ও সিনেমাটোগ্রাফির সুচারুতায় সেসবকে মাথাচাড়া দিতে দেয়নি। এত চোখধাঁধানো চিত্রগ্রহণের কাজ শেষ কবে বাংলা ছবিতে হয়েছে তা বলা দূরহ। এছাড়া সিনেমা হল থেকে বের হওয়ার পরে চিত্রায়নের মূর্চ্ছনা লেগে থাকে চোখে। দু-ঘন্টা দশ মিনিট কোনোভাবেই চোখ ফেরানোর যেমন জায়গা রাখেনি তেমন ভাবেই দমকা হাওয়ায় বিশ্বাস-অবিশ্বাসের, লৌকিকতা-অলৌকিকতার উর্দ্ধে এক অনুভূতির দোলায় দুলিয়ে দিয়েছে ‘হাওয়া’। সর্বোপরি বঙ্গোপসাগরের বুকে তৈরি হওয়া ‘হাওয়া’ দুই বঙ্গকে যে উষ্ণতায়, যে শীতলতায় মাতিয়েছে তা প্রশংসার দাবি রাখে বইকি। ‘হাওয়া’র মুগদ্ধতা অনুভবে, এ হাওয়া একবার হলেও প্রত্যেককে গায়ে মাখতেই হবে।

‘ঝিল্লি’ সিনেমা দেখার অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিলেন - পার্থ হালদার