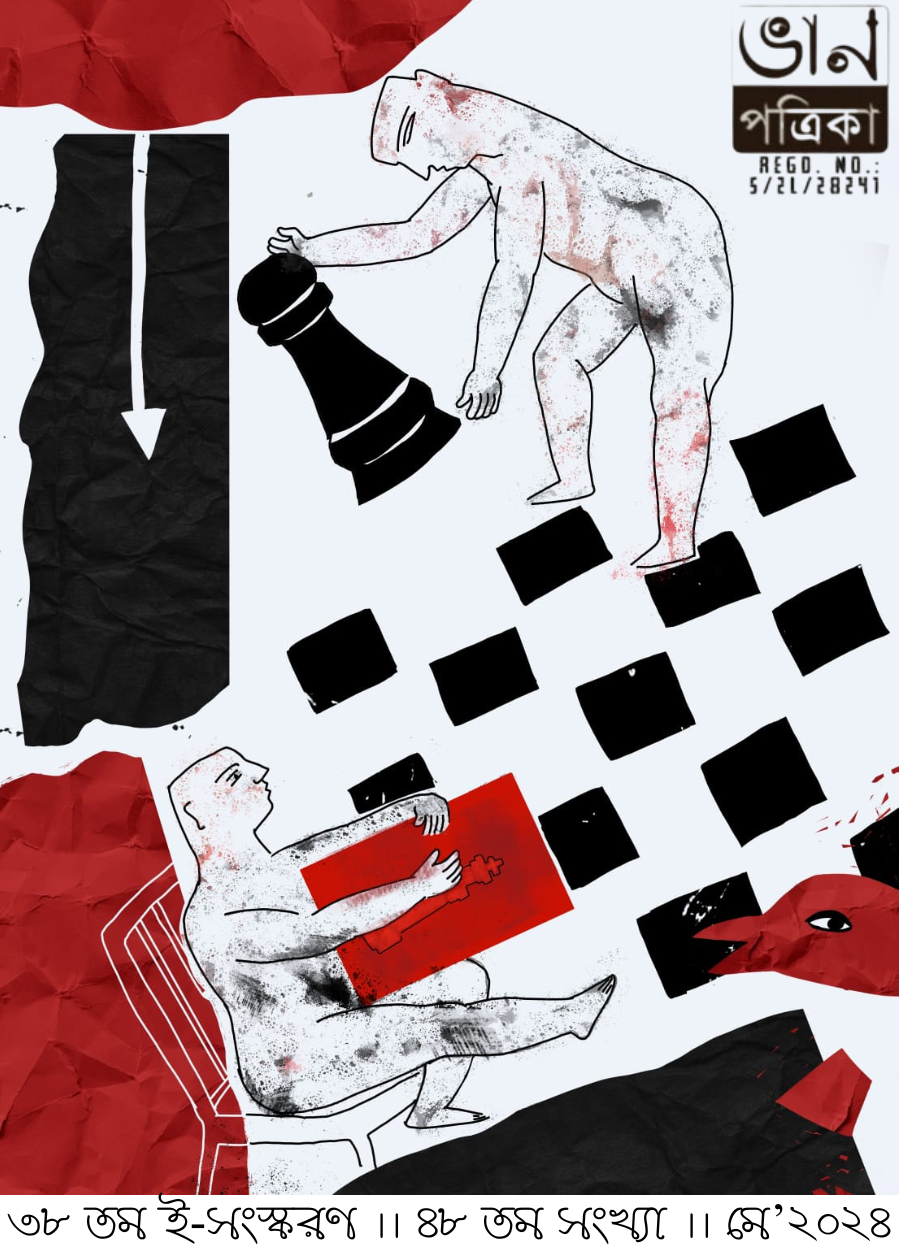

ভাণ পত্রিকা

৩৮ তম ই-সংস্করণ ।। ৪৮ তম সংখ্যা ।।মে ২০২৪

সম্পাদক :

সম্পাদনা সহযোগী :

প্রচ্ছদ :

নক্সা পরিকল্পক :

অন্যান্য কাজে :

ভাণ-এর পক্ষে:

পার্থ হালদার

কর্তৃক

৮৬, সুবোধ গার্ডেন, বাঁশদ্রোণী, কলকাতা : ৭০০০৭০ থেকে প্রকাশিত। যোগাযোগ : ৯৬৪৭৪৭৯২৫৬

( হোয়াটসঅ্যাপ ) ৮৩৩৫০৩১৯৩৪ ( কথা / হোয়াটসঅ্যাপ )

৮৭৭৭৪২৪৯২৮ ( কথা ) bhaan.kolkata@gmail.com ( ই – মেল )

Reg. No : S/2L/28241

সম্পাদকের কথা

।। সম্পাদকের কথা।।

মে , ২০২৪

গৌরাঙ্গ দণ্ডপাট

আমার জীবন আমার পছন্দ। আমার চয়েস আমার স্বাধীনতা। আমার নির্বাচনের মধ্যেই আমার আইডেন্টিটি। অনেক অনেক কিছুর ভেতর থেকে আমার মন যা চাইছে, যা আমার মনমতো, চিত্তসম্মত, পুলক সঞ্চারী;– আমি তা নিজ দায়িত্বে পছন্দ করেছি। আমার জামা, পাতানো মামা, সেমিজ কিংবা পাজামা- সব আমার পছন্দ। বাঙালি হয়ে পাঞ্জাবি গায়ে চাপিয়েছি। ফতুর হওয়ার ভয়ে দামি শার্ট ছেড়ে কেনেছি ফতুয়া। মতুয়া ভোট নিয়ে বাওয়ালে আমি পছন্দ করেছি বিজেপির স্ট্যাণ্ড। স্যাণ্ডো গেঞ্জি গায়ে হিমালয়ে ছবি তুলে ইন্সট্যান্ট ইন্সটাতে পোস্ট মেরেছি আমি নিজের মর্জিতে। আমি দেড়শো টাকা হাতে নিয়ে ঠাণ্ডা দোকানে দেড়শো রকম চকোলেট ঘেঁটে তুলে নিয়েছি ফ্রুট অ্যাণ্ড নাট — আমার পছন্দের!

কত গান, কত নাচ, কত রিল ঝিলমিল –আমি পছন্দ করেছি, ছুঁয়ে দেখেছি, ভালোবেসেছি, ছুঁড়ে ফেলেছি। আমি ফেসবুকে অ্যাক্টিভ থেকেছি, প্যাসিভ থেকেছি — বিখ্যাত লোকজনদের ছবির তলায় “ধুর বার” লিখে ঘাপটি মেরেছি স্ব-ইচ্ছায়! আজ লোটাসে থেকে কাল ‘গ্রাস’ বেছে নিয়েছি। অথচ বাহুতে এঁকেছি বাইসন আর চে-এর ট্যাটু। আমি ট্রেন সফরে মদনের পাগলামি রোদ্দুরের খিস্তামি শুনেছি।– কেননা আমার জীবন আমার পছন্দ। আমার পছন্দই আমার জীবন।

এই অহংকারী মন নিয়ে একটা প্রজন্ম চলেছে। সবই নাকি তার পছন্দের। যেটুকু নেই, তা জোগাড়ের জন্য তারা খেটে চলেছে, হেঁটে চলেছে। হাঁটতে হাঁটতে তারা যখন আমার কাছে এসে জিরোচ্ছিল — তখনই আমি, পছন্দহীন আমি, সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে ভুললাম না।

খোয়াবনামা রচনা করছ তোমরা। বৎসগণ — সুইগি না জ্যোমাটো — এটা পছন্দ করা হাস্যকর। তুমি কি পছন্দ করলে সুইগি শ্রমিকদের মাহিনা দশ হাজার থেকে ৩০ হাজার করতে পারো? তোমার সম্ভাবনাময় চিত্রকর দরিদ্র বন্ধু কি ইচ্ছে করলে, তার প্রানান্তকর পরিশ্রমের সুইগির ভাসা ভাসা চাকরি ছেড়ে;- বাড়িতে একটা স্টুডিও তৈরি করে নিজের প্রতিভাকে দশের গৌরবের জিনিস করার প্রচেষ্টা চালাতে পারবে? তোমার পছন্দ বলে কি অভাগা যোগ্য মাস্টাররা অনশন ভুলে চক-ডাস্টার হাতে তুলে নিতে পারবে? তুমি চাইলে কি মিথ্যে মামলায় ফেঁসে দিনের পর দিন জেল খাটা মানুষ গুলো কি মুক্ত হতে পারবে? তোমার চাওয়া তে কি শিশুশ্রম বন্ধ হবে? একই পরিশ্রমে সমান মজুরি পাবে মুর্শিদাবাদের কোনো বিড়ি কারখানার মা? পাঁচ জনার সংসারে তোমার বাবার যদি মাসিক আয় হয় হাজার পঁচিশ!– তবে অসুস্থ ভাই-এর মাসাধিককাল চিকিৎসা কি শহরের দামি হাসপাতালে হতে পারবে!??

তাহলে তোমার জীবন কীভাবে তোমার পছন্দের হয় বাবাসকল!? যা তোমার পছন্দ বলে মনে হয় – অবরেসবরে ভাবা হয়নি, — এই কি সত্যসত্যই আমার পছন্দ!? একটা শ্রেণির চাপানো পছন্দকে কি আমার পছন্দ বলে ভাবছি না আমি? আর যাকে বলা হচ্ছে চয়েস — সেটা কি আদৌ চয়েস!? নাকি একই মুদ্রার ভিন্ন রূপ। রূপ দেখে গুণ ভেবে গুনগান করাকে আমি আমার পছন্দ বলে ভাবছি না তো!? এই যে নীল পার্টি, বেগুনী পার্টি, হলদা পার্টির মধ্যে আমি গোপনে বেগুনীকে মন দিয়েছি, পছন্দ করেছি — আসলে ওরা সব এক নয় তো? আসলে কি কোনো জীবনদর্শন নীতি-নৈতিকতার তফাৎ রয়েছে ওদের মধ্যে!? নাকি এসব উপরিতলের লোক দেখানো ভ্রম!? ছদ্মবেশের আড়ালে নীল যা, কমলা তাই । এক ব্রহ্মের ভিন্ন অবতার মাত্র। তবে তোমার পছন্দের অর্থ কি? তবে এ চয়েসের কোথায় সার্থকতা!?

তবে উপায় কী? জবাব চাই –ছেলে মেয়ের দল সোচ্চার হল —

আগে পছন্দ করো তুমি কার উন্নতির পক্ষে?- ধনীর না গরিবের? সরকার কাদের পক্ষে রচনা করবে তাদের সরকারি নীতি, ধনী না গরিবের? তুমি প্রথমে তোমার মস্তিষ্কের কাছে, হৃদয়ের থেকে জানতে চাও – তেলা মাথায় তেল ঢালে যারা, আর জট পাকা রুক্ষ কেশের জন্য যারা ভাবে — তুমি কাকে পছন্দ করবে, কার পক্ষে যাওয়া উচিত তোমার? তুমি নিজের সঙ্গে কথা বলতে বলতে বুঝতে চাও কোনটা তোমার পছন্দ — সব মানুষের সম্মানজনক বাঁচা নাকি এক শতাংশ মানুষের হাতে ৭৮ শতাংশ ধনসম্পত্তি? তুমি পছন্দ করো নামের আগের বিশেষণ দিয়ে তুমি মানুষ চিনবে কি না? বাচালতা কে পাণ্ডিত্য ভাববে কিনা!? তুমি ঠিক কর নামের পেছনের ব্রাক্ষণত্ব অথবা শুদ্রত্ব মানুষকে তলিয়ে বোঝার আগেই তোমাকে নিয়ন্ত্রণ করবে কিনা! নাকি ধর্ম-বর্ণ কিংবা বংশের নামে হেয় আর অপমান নিয়ে বাঁচবে অসংখ্য মানুষ? এসব অজস্র মূল্যবান জিজ্ঞাসার থেকে তৈরি করো “পছন্দ”… তারপর বোঝা সম্ভব, নীল- লাল- সবুজের মেলাতে তুমি কাকে পছন্দ করবে! গোড়ায় গলদ রেখে পরে গলদঘর্ম হলেও দিশেহারা হবে।

আসলে বাবাসকল, আমরা আজ পছন্দ করার যোগ্যতাটাই খুইয়ে বসেছি বোধহয়। মোদ্দাকথাটি হল ক্রেতা হিসেবে বস্তু চয়নের কিছু ক্ষমতা দিয়েছে পুঁজিতন্ত্র, তা অবশ্যাম্ভভাবী ভাবে বাজার প্রভুর স্বার্থে। তোমার স্বাধীনতার জন্য নয়। উল্টে বাজারের অবজেক্টিভ হল তোমাকেও অবজেক্ট বানানো। বস্তুর লোভে ক্রমশ মানুষকেই বস্তু বানানোর কল হল এই লালসা-তন্ত্রের ভিত্তি। আরও একটু ভালো জামা- জুতো- রেস্তোরাঁ- ভ্রমণ, আরও একটু ভালো বাড়ি- গাড়ি- দামি আসবাব এর জন্য তুমি কলের মতো চরকি কেটেই চলেছ। যন্ত্রের মতো রিপিটেটিভ অনান্দনিক হচ্ছ — তোমার গলদঘর্ম কর্ম থেকে বাড়বাড়ন্ত হচ্ছে পুঁজি, ফুলে ফেঁপে ঢোল হচ্ছে বৃহৎ বেনিয়া। হপ্তায় ছয়দিন প্রানান্তকর পরিশ্রমের পর রোববার তুমি লেপটপ খুলে বসছ এক্সট্রা টাইমে কটা টাকার জন্য—- তোমার মামাবাড়ি নেই, কাঁচা আম পাড়া নেই, নদীর পাড় নেই, পুরনো বন্ধুর সঙ্গে হৈ হৈ নেই, বন্ধুর দুর্দিনে দাঁড়ানো নেই, দুদণ্ড শান্তিতে জিরনো নেই, কালো মেঘের দিকে চেয়ে বৃষ্টির প্রতীক্ষা নেই, ছাদে উঠে চাঁদের আলো মাখা নেই, বাউল ফকিরের ভিটেতে বসে প্রাণের গান শোনা নেই — সব পছন্দ তোমার কেড়ে নিয়েছে লুন্ঠনকারী দস্যুরা… আর তুমি ভাবছ, বোকার মতো, যন্ত্রের মতো ভাবছ—- সব নাকি তোমার পছন্দ!!!

যাপিত নাট্য ' এর একবিংশ কিস্তি লিখলেন - কুন্তল মুখোপাধ্যায়

কুন্তল মুখোপাধ্যায়

আমার যাপিত জীবনে একটা আইডেন্টিটি ক্রাইসিস, পরিচিতির সমস্যা দেখা দেয় মাঝেমধ্যেই। এখন এই সত্তর বছর বয়সে এসে আমার পরিচিতিতে আমি বলি রিটিয়ার্ড প্রফেসর-থিয়েটর অ্যাক্টিভিস্ট। ১৯৭৭ সাল থেকে আমি অধ্যাপনা করেছি রাজা প্যারীমোহন কলেজ উত্তরপাড়া ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে। ছোটো থেকে, কিশোর বয়স থেকে শুরু করলেও মোটামুটি ১৯৭০ সাল থেকেই নাট্যচর্চার সাথে যুক্ত। অঞ্চলে ছোটোখাটো নাট্য সংগঠনে কাজ করলেও ১৯৭৯ সালের ২৭-শে নভেম্বর থেকে ‘সংলাপ কোলকাতা’ নাট্যদলের সাথে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছি। ছোটবেলায় মামা শেখর গাঙ্গুলী, পরে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ছাত্রাবস্থায় কলেজের বঙ্গসাহিত্য সমিতি ও বাইরে উৎপল দত্ত, অশোক মুখোপাধ্যায়, বিভাস চক্রবর্তী, কেয়া চক্রবর্তী, শোভা সেন, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় ও অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় আমার নাট্যচর্চার পথে সহায়ক কার্যকরী ভূমিকা নিয়েছিলেন। ছাত্রজীবনে শিক্ষক-অধ্যাপকদের কাছেও প্রভূত সহায়তা পেয়েছি। ফলে ৭০’ দশকের ছাত্রাবস্থা থেকেই নাট্যচর্চা আর একাডেমিক জীবনের মধ্যে একটা সুসম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করেছি এবং দুটি ক্ষেত্রকেই জননী রূপে শ্রদ্ধা করেছি, ভালোবেসেছি এবং কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছি। চোখের সামনে অশোক মুখোপাধ্যায়, মনোজ মিত্র, হরিমাধব মুখোপাধ্যায়, উমা গঙ্গোপাধ্যায়, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তদের দেখে সরকারি চাকরি ছেড়ে অধ্যাপনা করেছি, কারণ এই চাকরিতে নাটক করার সুযোগ বেশি, তবে অধ্যাপনাতেও ফাঁকি দিইনি কখনো। আসলে পড়ানো এবং নাটক করা দুটোই আমার প্যাশন। কিন্তু হরবখত আমার নাটকের বন্ধু, সহযোদ্ধা ও শ্রদ্ধেয়দের কাছে শুনেছি “কুন্তল- ও তো অধ্যাপক”। আবার অধ্যাপক সহকর্মী ও অগ্রজদের বলতে শুনেছি “কুন্তল- ও তো নাটক করে”। আসলে নাটকের কাজ ও অধ্যাপনার মধ্যে যে তেমন বিরোধ নেই বরং পরস্পরের পরিপূরক সেটা বোম্বাগড়ের রাজারা আমল দেন না। তাই নাট্য বিষয়ক কোনো আলোচনাকালে প্রায়শই শুনতে হয়, “অধ্যাপক তো তাই ওমন বলছে”; আর পড়ানোর সময় শুনতে হয় “নাটক করে ক্লাস জমিয়ে রাখছে”। বাস্তবে প্রত্যেকটা ক্লাসই তো এক-একটা পারফর্মেন্স আর প্রত্যেকটা শো-ও তো একটা শিক্ষা। ছাত্রজীবনে অনেক অধ্যাপক-শিক্ষকের পড়ানোর মধ্যে বিশেষ করে বিতর্কিত বিষয় ও সাহিত্য পাঠদানের প্রাক্কালে তাঁদের মধ্যে প্রকৃত জ্ঞান ও নাটকীয়তার যে সমাহার দেখেছি তা শিক্ষণীয়। অন্যদিকে নাটকের কাজে উৎপল দত্ত, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোক মুখোপাধ্যায়, নীলকন্ঠ সেনগুপ্ত, কেয়া চক্রবর্তীর কাছে শিখেছি পড়াশোনা না করে অশিক্ষিত নাট্যকর্মী হওয়ার চাইতে নাটক না করাই ভালো। এ বিষয়ে সবথেকে বেশি অসুবিধায় পড়েছি আমার গবেষণার সময়ে। রাজনীতি বিজ্ঞান ও সমাজতত্ত্বের ছাত্র আমি, অধ্যাপনাও করেছি সেই বিষয়ে; বিগত শতাব্দীর আশির দশকের মধ্যভাগে আমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ‘রাজনীতি ও থিয়েটার’ এই বিষয় নিয়ে গবেষণায় আগ্রহী হয়ে উঠলেও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বা বিভাগ এই বিষয়ে অনাগ্রহী হয়ে সমাজ সংস্কৃতির ইতিবাচক কোনো দিক নির্দেশ করলেন না। সেই সময় শ্রদ্ধেয় শ্রী পবিত্র সরকারের সহায়তায় রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রদ্ধেয় মনোজ মিত্র ও বিষ্ণু বসুর তত্ত্বাবধানে আমি আমার গবেষণার কাজ সম্পন্ন করি। তবে আমি কখনোই ভুলব না প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রশান্ত রায়, সেন্টার ফর সোশ্যাল সায়েন্সের পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাখহরি চট্টোপাধ্যায়ের কাছে গবেষণার মৌলিক পদ্ধতি ও বিশেষ পাঠের যে সুযোগ ও সহযোগিতা পেয়েছি, তা না পেলে গবেষণা সম্পূর্ণই হত না। পরে আমার পরীক্ষক হায়াৎ মাহমুদ, জি.পি. দেশপাণ্ডে, মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের কাছেও এই কাজের সফলতা প্রাপ্তির সময়ে বুঝেছি রাজনীতি বিজ্ঞানের

নাটকের সূত্রে পশ্চিমবঙ্গের আনাচে কানাচে ঘুরেছি, ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক রাজধানী ও বাংলাদেশেও ভ্রমণ করেছি। ইউরোপের অস্ট্রিয়ায় সাল্জবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে কোর্সওয়ার্ক করেছি- এবং মানুষ দেখেছি। কোরাপুটের ট্রাইবাল ওয়ার্কশপে বা ঝাড়খণ্ডের রাঁচীতে, মধ্যপ্রদেশ- ছত্তিসগড়ের সাতনা বিলাসপুরে, বা কেদারনাথের পথে যোশীমঠে, কুলুর মাঠে লোকনাট্য, দলিতনাট্য, রামলীলা,গ্রাম্যপালা, উপজাতিদের নিজস্ব সংস্কৃতি চর্চার বহুত্ববাদী কাঠামোর মধ্যেও জীবনকে দেখার আকুতির ভিতরে এক ধরনের সমসত্বের খোঁজ পেয়েছি। বোঝবার চেষ্টা করেছি বহুত্বের মধ্যে একত্বের অবস্থানকে। এক্ষেত্রে আমার নাট্যবোধ এবং সমাজবিজ্ঞান পাঠচর্চার সুফল উপলব্ধি করেছি। মাস্টারমশাই অমল মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন,”তোমার নাটক দেখলে বোঝা যায় তুমি সমাজবিজ্ঞানের ছাত্র।” জানিনা লোকে এটাকে প্রশংসা বলবে নাকি ব্যাক্তস্তুতি বলে মুখটিপে হাসবে।সাহিত্যিক হাসান আজিজুল হক, বাদল সরকার, তাপস সেন,দেশপাণ্ডে, হাবিব তানভীররা যখন কথা বলেছেন তখন চুপটি করে শুনেছি, এই শোনাটাই শিক্ষা। এর বিপরীত একটা কথা বলি আমরা তখন “ধর্মায়ুধ” (২০১৯) নাটকের মহড়া করছি সেই সময় একদিন যখন নাটকে নেমেসিস বা নিয়তিবাদের বিষয়টা বোঝাচ্ছি, তখন এক নবীন অভিনেতা আমাকে চুপ করানোর উদ্দেশ্যে বলে বসলো।,” আপনাদের প্রজন্মের লোকেদের এই এক দোষ, শুধু বড্ড বেশি কথা বলেন” আমার মনে পড়ে গেল ২০০৭-এ বিশ্বভারতীতে এক আন্তর্জাতিক সেমিনারে সোসিওলজি অফ থিয়েটার নিয়ে বলার প্রাক্কালে দুই ইউরোপিয়ান অধ্যাপক, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপক, ছাত্র ও সাধারণ ছাত্ররা কেমন পরম উৎসাহ ভরে বক্তৃতা শেষে একঘণ্টা ধরে নানাবিধ প্রশ্নের মাধ্যমে তাদের জ্ঞান পিপাসা নিবৃত্ত করতে চেয়েছিলেন। সবসময় নদীর এক পাড় ভাঙ্গে আর এক পাড় গড়ে।

কলকাতার গালগপ্পো'র সপ্তমপর্ব লিখলেন - কিশলয় জানা

কিশলয় জানা

একদল লোক হন্তদন্ত হয়ে পথ চলেছে। তখন অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিক। অনেক দূরের পথ থেকে তারা সকলে হেঁটে আসছে। খাওয়া বলতে শুকনো চিঁড়ে-মুড়ি, গুড় আর পুকুরের জল। পথশ্রমে সকলেই ক্লান্ত। কিন্তু থামবার অবকাশ নেই। তারা এসেছিল ফরাসডাঙ্গা—চন্দননগরে। সেখান থেকে হেঁটে হেঁটে তারা এসেছে কলকাতায়। উদ্দেশ্য কলকাতা দেখা। দলের কেউই চেনে না তেমন কলকাতা। অতএব একে-তাকে জিজ্ঞাসা করছে। একজন জিজ্ঞাসা করল, “ওহে, এত হন্তদন্ত হয়ে চলেচ কোতায়?” শুনে সিড়িঙ্গেটি বলে উঠল, “আমরা কলকেতে দেকতে এয়েচি গা!”

শুনে দলের পাণ্ডা যে, সে বলল, “আজ্ঞে, আমরা কলকেতে দেকতে এয়েচি গো!”

শুনে আগের বক্তা বলল, “তা কলকেতের কী দেখবে গো?”

লোকটি বলল, “যা দেকার আচে, সব দেকব। সেই সঙ্গে দেকব গোবিন্দরাম মিত্রের ব্ল্যাক প্যাগোডা, উমিচাঁদের দাঁড়ি আর বনমালী সরকারের বাড়ি। কলকেতে এয়েচি, এ-সব না দেখলে চলে?”

সেকেলে কলকাতায় কেবল এই দলটিই নয়, যারাই আসত, তারাই এই তিনজন ব্যক্তির কীর্তি থুড়ি চারজনকে দেখবার বাসনা নিয়ে আসত। উনিশ শতকের আগে এই চারটিই ছিল আদি কলকাতার প্রধান দ্রষ্টব্য। সেকালে লোকে ছড়া কাটত—

আমিরচাঁদের দাড়ি, বনমালী সরকারের বাড়ি।

হুজুরিমলের কড়ি, গোবিন্দরাম মিত্রের ছড়ি।।

আমিরচাঁদ তথা ইংরেজদের রেকর্ডে উমিচাঁদ এবং হুজুরিমল দুজনেই ছিলেন শিখ সম্প্রদায়ভুক্ত। এঁরা একে অপরের ভগিনীকে বিবাহ করে আত্মীয়তার সম্পর্কে আবদ্ধ হন। দুজনেই ছিলেন ধনকুবের। লোকশ্রুতি এই যে, লর্ড ক্লাইভ যুদ্ধের প্রয়োজনে হুজুরিমলের কাছে ঋণস্বরূপ বেশ কিছু অর্থ নিয়েছিলেন। যদিও প্রথম দেখায় ক্লাইভের মনে সংশয় জন্মায় যে, হুজুরিমল তাঁর প্রয়োজনমতো অর্থ দিতে পারবেন না। শুনে হুজুরিমল হেসে বলেন, ক্লাইভ তাঁর প্রয়োজনমতো যত টাকা দরকার তা নিতে পারেন এবং চাইলে টাকা, আধুলি, সিক্কা, কড়ি ইত্যাদি মিলিয়ে মিশিয়েও নিতে পারেন। ক্লাইভের তবুও বিশ্বাস না হলে, হুজুরিমল তাঁকে নিজের কোষাগারে নিয়ে যান এবং ধামা ভর্তি করে সব রকম খুচরা মিলিয়ে অর্থ ঋণ দেন। আলাদা আলাদা করে টাকা গুণে দেওয়া হয় নি, ধামা ধরে একরকম হিসেব ঠিক হয়েছিল। হুজুরিমলের কোষাগারে এত অফুরন্ত টাকাকড়ি দেখে ক্লাইভ আশ্চর্য হয়ে যান। এর থেকেই না কী “হুজুরিমলের কড়ি”—এই প্রবাদের জন্ম। সিরাজ কলকাতা আক্রমণের সময় হুজুরিমলের বাড়ি ও কোষাগারও আক্রান্ত হয় এবং সিরাজের সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধে তাঁর ডান হাত কাটা পড়লেও সৈন্যেরা তাঁর কোষাগারের একটি টাকাও লুঠ করতে সক্ষম হয় নি। আমিরচাঁদ বা উমিচাঁদ অবশ্য আত্মসমর্পণ করেন।

গোবিন্দরাম মিত্রের কথা আগেই উল্লেখ করেছি আমরা। ১৭২০ থেকে ১৭৫২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ছিলেন ইংরেজ কোম্পানির ইজারা নেওয়া এলাকার ‘ব্ল্যাক জমিদার’। কর আদায়ের জন্য তাঁর নির্মম ব্যবহার, অন্যথায় কঠোরতর শাস্তির ব্যবস্থা করা ইত্যাদি নানা কারণে লোকে তাঁকে ভয় ও সমীহ করে চলত। তাঁর আগে এই পদে নন্দরাম সেন থাকলেও তাঁর সময়ে ‘ব্ল্যাক জমিদার’দের পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হয় নি। ৩২ বছরের কর্মজীবনে গোবিন্দরাম করের অতিরিক্ত কর, রাজস্বের হিসেবে কারচুপি—সবই করেছিলেন। হলওয়েল সন্দিহান হয়ে ১৭৫২ খ্রিষ্টাব্দে তাঁকে পদ থেকে সরিয়ে দেন এবং ১৭২০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৭৫২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত হিসেব দেওয়ার জন্য আদেশ দেন। গোবিন্দরাম এই হিসেব দাখিল করার ক্ষেত্রে নিজের অপারগতার কথা জানিয়ে বলেন যে, ১৭২০ থেকে ১৭৩৭ খ্রিষ্টাব্দের হিসেবপত্র ১৭৩৭-এর বন্যায় ভেসে গেছে এবং পরের হিসেব উই পোকায় খেয়ে ফেলেছে। গোবিন্দরামের এই অজুহাত শুনে হলওয়েল কী করেছিলেন, তা জানা যায় না। তবে গোবিন্দরাম আর কোনদিন ইংরেজদের আস্থা ফিরে পান নি। সিরাজদৌল্লার কলকাতা আক্রমণের সময় তাদের হাতে বন্দী হন এবং কোনরকমে ইংরেজদের সাহায্য নিয়ে নিজেকে মুক্ত করেন। পলাশির যুদ্ধের পর কলকাতা আক্রমণের সময় দেশীয় ব্যক্তিদের যে ক্ষতি হয়েছিল, সেই অর্থ ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য যে কমিশন তৈরি হয়, তার কমিশনার হিসেবে গোবিন্দরামকেই নিয়োগ করা হয়। সম্ভবত হলওয়েলের কাছে কল্কে না পেলেও উপরমহলের সঙ্গে গোবিন্দরামের ভালোরকম সখ্যতা ছিল। ১৭৭৩ খ্রিষ্টাব্দে তাঁকে মেদনমল পরগণার নিমকির দেওয়ান তথা লবণ ব্যবসায়ীর ভূমিকায় দেখতে পাওয়া যায়। তাঁর পরে সম্ভবত তিনি আর জীবিত ছিলেন না। গোবিন্দরামের উত্তরপুরুষ তাঁর নামেই গোবিন্দপুর স্থাপিত হওয়ার যে গালগপ্পো শুনিয়েছিলেন, প্রাণকৃষ্ণ দত্ত তাঁর ‘কলিকাতার ইতিবৃত্তে’ সেই কিংবদন্তীকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়েছেন।

গোবিন্দরাম কিন্তু কেবল তাঁর দোর্দণ্ডপ্রতাপের জন্যই বিখ্যাত ছিলেন না, তাঁর আর-একটি বিখ্যাত কীর্তি হচ্ছে প্যাগোডা তথা ‘নবরত্ন’ (?) মন্দির। উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত যে-সব বিদেশী শিল্পী কলকাতায় এসেছেন, তাঁদের অনেকেই গোবিন্দরামের এই “নবরত্ন” কিংবা মতান্তরে “পঞ্চরত্ন” মন্দিরটির ছবি এঁকেছেন। উইলিয়ম হিকি থেকে শুরু করে ড্যানিয়েল দুইজন—সকলেই এই মন্দিরটি এঁকেছেন নানা দিক থেকে। এর ফলে আধুনিক গবেষকেদের যে অনেক সুবিধা হয়েছে, তা বলাই বাহুল্য। মন্দিরটি ছিল অক্টরলনির মনুমেন্টের চেয়েও উঁচু। খাস কলকাতায় আঠারো শতকের শেষ দিকে এই মন্দিরটি তৈরি হয়েছিল। কুমোরটুলিতে স্থাপিত এই মন্দিরটি সে-সময় কলকাতার অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ছিল। মন্দিরটি অবশ্য আদতে ছিল জোড়বাংলার উপর স্থাপিত ত্রি-খিলান দালানযুক্ত একটি পঞ্চরত্ন মন্দির। এ-ব্যাপারে ডেভিড ম্যাককাচ্চেন থেকে শুরু করে তারাপদ সাঁতরা সকলেই একমত। তাঁদের মতের প্রতিধ্বনি মেলে ১৮৪৫ খ্রিষ্টাব্দে শ্রীরামপুরের জন ক্লার্ক মার্শম্যানের লেখা প্রবন্ধে। ‘ক্যালকাটা রিভিউ’ পত্রে প্রকাশিত এই প্রবন্ধে মন্দিরটিকে “five jewels” temple বলে মন্তব্য করেছেন। মার্শম্যানের এই প্রবন্ধ লেখার ১০৮ বছর আগেই এবং মন্দির-প্রতিষ্ঠার সাত বছরের মধ্যেই ১৭৩৭ খ্রিষ্টাব্দের ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় ও ভূমিকম্পে মন্দিরটির একটি চূড়া ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ১৮২০ খ্রিষ্টাব্দে এটি পুরোপুরি ভেঙে পড়ে। পারিবারিক উদ্যোগে গোবিন্দরামের জীবনী প্রকাশিত হয় ১৮৬৯ খ্রিষ্টাব্দে। সে-ও মূল মন্দিরটি সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ার ১৩২ বছর পরে। এই বইটিতেই গোবিন্দরামের পঞ্চরত্ন মন্দিরটিকে ‘নবরত্ন’ বলে প্রচার করা হয় এবং পরবর্তীকালে কালেক্টরেটের ইতিহাস লিখতে বসে আর.সি.স্টার্নডেল সাহেব গোবিন্দরামের এই পারিবারিক-জীবনীর তথ্যকেই অভ্রান্ত বলে মনে করে ভালো করে খোঁজখবর না নিয়েই তাঁর লেখায় ব্যবহার করেন এবং পরবর্তীকালের লেখকেরা এই মতেরই প্রতিধ্বনি করেন। অথচ তার অনেক আগেই মার্শম্যান, যিনি সম্ভবত অক্ষত “প্যাগোডা’ বা মন্দির দেখেছেন, তিনি জানিয়েছিলেন, গোবিন্দরামের মন্দিরটি পঞ্চরত্ন, কোনভাবেই ‘নবরত্ন’ নয়। কিন্তু নির্ভেজাল সত্যির চেয়ে অনেক সময় জলজ্যান্ত মিথ্যের কদর বেশি হয়, গালগপ্পো হিসেবেই তা জনমানসে বেঁচে থাকে, গোবিন্দরাম মিটারের “নবরত্ন প্যাগোডা” তেমনই একটি বিশুদ্ধ গালগপ্পো ছাড়া আর কিছু না। সম্ভবত একদিকে পূর্বপুরুষের মহিমা প্রচারের লোভ এবং অন্যদিকে পুরানো ক্ষতিগ্রস্ত মন্দিরের গা ঘেঁষে আর একখানি ছোট ‘নবরত্ন’ মন্দিরকে গোবিন্দরামের প্যাগোডার অংশবিশেষ বলে মনে করা করা,–এই দুই কারণেই পরবর্তীকালে গোবিন্দরামের মন্দির বহুলপ্রচারিত সত্য হয়ে ওঠে।

সেকালে অর্থবান বড়মানুষেরা নানা কারণে মন্দির, ধর্মশালা ইত্যাদি তৈরি করতেন। আর করতেন বাড়ি। যে-যত বড় বাড়ি তৈরি করতে পারবেন অথবা মন্দির-মসজিদ—তাঁর সামাজিক সম্মান তত বেশি বৃদ্ধি পেতো। বনমালী সরকার এই কারণেই সম্ভবত তাঁর গগনচুম্বী অট্টালিকা তথা রাজপ্রাসাদ বানিয়েছিলেন , যা হয়ে উঠেছিল খাস কলকাতার অন্যতম আকর্ষণ, ট্যুরিস্ট ডেস্টিনেশন। বনমালী সরকার পাটনায় কোম্পানি নিযুক্ত কমার্শিয়াল রেসিডেন্টের দেওয়ান হিসেবে দীর্ঘদিন কাজ করতেন, সেইসঙ্গেই কিছুদিন কোম্পানির কলকাতা অফিসের ডেপুটি ট্রেডার ছিলেন। এই কাজ করে অপরিমেয় অর্থ সঞ্চয় করেন তিনি। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয় তাঁর কলকাতা বিষয়ে লেখা প্রবন্ধে বনমালী সরকারকে গোবিন্দরাম মিত্রের একজন কর্মচারী বলেছেন। তবে এই মন্তব্যের যাথার্থ্য সম্বন্ধে বর্তমান লেখক সন্দিহান। বনমালী সরকারের কুমোরটুলিতে তৈরি করা বাসভবনটি ছিল সেকালের কলকাতার বৃহত্তম অট্টালিকা। শোনা যায় যে, ১৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দে সিরাজের কলকাতা-অবরোধের আগেই বনমালী সরকার তাঁর বাসভবনটি তৈরি শেষ করেন। বর্তমানে অবশ্য বাসভবনটির কোন চিহ্নমাত্র নেই। শোনা যায়, বাসভবনটি ছিল বড়লাটের বাসভবনের প্রতিস্পর্ধী। চারদিকে চারটি বিশাল গেটও ছিল। পরে অবশ্য আপোষরফার মাধ্যমে দুটি গেট বন্ধ করে দেওয়া হয়। তবে বনমালী সরকার গোবিন্দরামের কর্মচারী হলে মালিকের অট্টালিকার তুলনায় উচ্চ এবং সুদৃশ্য অট্টালিকা তৈরি করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল কি না সে-বিষয়ে প্রশ্ন ওঠা অসঙ্গত নয়। কোন ব্যবসায়িক সম্পর্ক দুজনের মধ্যে থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু বনমালী সরকারের গোবিন্দরামের কর্মচারী থাকার কোন তথ্য অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। এমনকি ‘কায়স্থ’ পত্রিকায় ললিতাপ্রসাদ দত্ত বর্মা গোবিন্দরামের যে জীবনী লেখেন, সেখানে কোথাও বনমালী সরকারের কর্মচারী হিসেবে তাঁর কাছে কাজ করার কোন উল্লেখই নেই। এমন একটা বিষয় সত্য হলে, জীবনীকারেরা তা যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করতেন। সম্ভবত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয় কোন গালগপ্পো শুনে থাকতে পারেন। তবে এ-সব হল বড়মানুষী খেয়াল। টাকার গরমও বলা চলে। যদিও শোনা যায়, বনমালী সরকার বিলক্ষণ দান-ধ্যান করতেন। তবে যথাযোগ্য উত্তরাধিকার না থাকায় বনমালীর নিজস্ব বংশধারা উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়েই শেষ হয়ে যায়।

সেকালে সকলেই যে বনমালী সরকার ছিল তা নয়। সিরাজের সময়েও পাকা বাড়ি তৈরি করতে হলে নবাবের অনুমতি দরকার হতো। বলা বাহুল্য নবাব সে অনুমতি সকলকে দিতেন না। সম্ভবত নজরানা পছন্দ না হলে মিলত না অনুমতি। ফলে ইংরেজ আসার আগে পরবর্তীকালের বর্ধিত কলকাতা-এলাকার মধ্যে পাকা বাড়ির সংখ্যা ছিল হাতে গোণা। তবে ইংরেজের অধিকারে আসার পর উনিশ শতকের গোড়ার দিকেই উল্লেখযোগ্য ভাবে পাকা বাড়ির সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। খাস কলকাতায় ইংরেজদের হাতে তৈরি প্রথম যুগের সবচেয়ে বড় বাড়ি ছিল স্যার এলিজা ইম্পের বাড়ি। ১৭৪২-এর ম্যাপে বাড়িটিকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে দেখতে পাই। মিডলটন রো-তে অবস্থিত এই বাড়িটিই পরবর্তীকালে লোরেটো হাউস হয়েছে। সেকালে দেশীয় বড়মানুষদের যে-ক’টি পাকা বাড়ি ছিল, তার মধ্যে সবগুলিই অট্টালিকা এমন নয়। গোবিন্দরাম, বনমালী সরকার, নবকৃষ্ণ প্রমুখের কথা বাদ দিলে সাধারণ ধনীরা পাকা কোঠা তৈরি করতেন এবং সেগুলি অধিকাংশই ছিল একতলা। বড়মানুষদের অট্টালিকাগুলি ছিল দোতলা, সামনে বাংলার নিজস্ব জোড়বাংলা রীতি মেনে আর্ক ইত্যাদি থাকত। তবে বসবাসের ঘরগুলি ছিল ছোট, প্রায়ান্ধকার। মিসেস ফেনটন যেভাবে নাক কুঁচকে বলেছিলেন, এই সব ঘুপচি ঘরে বিদেশ থেকে আমদানি করা রাশিরাশি রুচিহীন আসবাবপত্র সাজানো, দেখে তাঁর মনে হচ্ছে যেন কোন এক নরকে এসে উপস্থিত হয়েছেন। আরো অনেক কিছু বলেছিলেন তিনি, খুবই অপমানজনক সে-সব কথাবার্তা। ভয়ঙ্কর নাক-উঁচু মহিলা ছিলেন, ‘ইন্ডিয়ান নেটিভ’দের কোন কিছুই তাঁর মনপসন্দ ছিল না। এমনকি রামমোহনের দেওয়া বলরুম পার্টিতে গিয়েও তিনি উপহাস করতে ছাড়েন নি। ‘নেটিভ’রা যে সুযোগ পেলেই ইংরেজ প্রভুদের গা-ঘেঁষাঘেঁষি করতে লালায়িত, এই ছিল তাঁর মোদ্দা কথা। নিজকে প্রভুস্থানীয় বলে ভেবেছিলেন। তবে নিন্দার পাশাপাশিই কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আমাদের জন্য ছেড়ে গেছেন মহিলাটি। বাইরে যত বড় অট্টালিকাই হোক না কেন, এ-সব বাড়ির অধিকাংশেরই অন্দরমহল আসলে ছিল ঠিক যেন গুদোম ঘর, আর সেই অপরিসর ঘরে রাতদিন বসবাস করতেন বাড়ির ভদ্রমহিলারা। এ-সব ঘরে বাইরের আলোবাতাস ঠিক মতো ঢোকার ফাঁকটুকুও ছিল না। ভিতর বাটিতে বর্হিজগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এঁদের দিন কাটাতে হত। সেই “রাঁধার পরে খাওয়া আর খাওয়ার পরে রাঁধা”র জীবন, আর কী ! রবীন্দ্রনাথ সাধে কী আর ‘বধূ’ কবিতাটি লিখেছিলেন। ওর মধ্যে উনিশ-বিশ শতকের কলকাতাবাসী কত মেয়ের যে কান্না আর জীবন-অভিজ্ঞতা লুকিয়ে আছে, তার ইয়ত্তা নেই। মেয়েদের বসবাসের জন্য যখন এমন ব্যবস্থা, তখন পুরুষের বারমহল কিন্তু ছিল প্রশস্ত, বহুমূল্য আসবাবপত্রে ঠাসা। সেকালে প্রায় সব বাড়িতেই বৈঠকখানাটি ছিল সুদৃশ্য এবং যথেষ্ট পরিসরযুক্ত। বিদেশী কায়দায় সোফা-কাউচ ছাড়াও মেঝেতে পাতা গদি ও তাকিয়া দেখা যেত অনেক বাড়িতেই। পুরুষেরা বিশেষ করে বাড়ির কর্তা তাঁর ইয়ারদোস্ত নিয়ে এখানে গা এলিয়ে দিয়ে ফূর্তি করতেন। যে বাবুর যত টাকা, সে বাবু ততই বিদেশ থেকে আনাতেন নানারকম দামি দামি আসবাবপত্র, ঘর সাজানোর জিনিস। ফলে অভিজাত বড়লোক এবং অনভিজাত বড়লোক—উভয়ের বৈঠকখানাই আলো করে থাকত— ভিনিসীয় আয়না, বেলজিয়াম থেকে আনা কাঁচে তৈরি ঝাড়লন্ঠন, নানা মার্বেল পাথরের মূর্তি ও নগ্নিকা, রানী ভিক্টোরিয়ার যৌবনের প্রতিমূর্তি ইত্যাদি। সেকালের বাবুরাও গেছেন, তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে সেসব এখন ইতিহাস। হায় রে কবে কেটে গেছে কালিদাসের কাল !

অশিক্ষিত, কেবল টাকার গরম দেখানো, খামখেয়ালি বড়লোক বাবুদের ঠকিয়ে যে কত মোসাহেব, কত খাস ভৃত্য যে সেকালে দু’ হাতে লুটে পুটে নিয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। হাটখোলার বিখ্যাত দত্ত বংশের মদনমোহন দত্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামতনু দত্ত ওরফে তনুবাবুর একখানি গালগপ্পো দিয়ে এবারের পালা সাঙ্গ করা যাক। তনুবাবুর ছিল খরুচে হাত। দু’হাতে অর্থ ব্যয় করতেন কেবল বাবু নামটি টিকিয়ে রাখার জন্য। সেকালে প্রবাদপ্রতিম হয়ে উঠেছিল, একালের ভাষায় ভাইরাল—“বাবু তো বাবু তনুবাবু” কথাটি। তা তাঁর কোন এক খাস চাকর একদিন সকালে খুব দুঃখিত মুখে বাবুর সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছিল দেখে তনু বাবু তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, “কী রে, তোর কী হয়েছে ? অমন অন্ধকার মুখে ঘুরে বেড়াচ্চিস কেন ?”

তাতে চাকরটি তেমনই মুখ করে বলল, “আজ্ঞে বাবু, আপনার এমন দুরবস্থা, এমন সময় হাসি কোন্ মুখে ?”

শুনে তনুবাবু এই মারেন কী সেই মারেন ! ব্যাটা বলে কী ? তনুবাবুর দুরবস্থা ! এ যেন ‘বানরে সংগীত গায়, শিলা জলে ভেসে যায়”-এর মতোই ব্যাপার একখানা। তা বাবুর রুদ্রমূর্তির সামনে চাকরটি দুঃখিত মুখ করেই বলে, “তা বাবু, ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখেন ! ঝাড়বাতিতে যে ঘুণ ধরেছে। সব কাঁচ ঝুরো ঝুরো হয়ে গুঁড়ো হয়ে পড়চে। আপনার এমন দুর্দশা যে, ঝাড়বাতি নতুন কিনবেন, তার সাধ্য নেই। থাক, ঘুণধরা ঝাড়বাতিই তবে থাক্ !”

শুনে তনুবাবুর তো মুখ অন্ধকার। তাঁর ঝাড়বাতিতে ঘুণ ধরেছে ? এ-কথা আর সকলে জানলে সমাজে তাঁর মানসম্মান থাকবে ? অতএব চাকরকে সঙ্গে সঙ্গে কয়েক থোক টাকা দিয়ে বললেন, “দেকিস, কেউ যেন জানতে না পারে ! কতাটা যেন পাঁচকান না হয় ! আর এখনি এই ঝাড়বাতি খুলে নিয়ে বাইরে ফেলে দে। আমি আজকেই ল্যাজেরাসের দোকানে অর্ডার দিয়ে নয়া একখানা ঝাড়বাতি আনানোর ব্যবস্থা করচি !” বলা বাহুল্য, ঝাড়বাতি তো চাকরটির পেটে গেলই, সঙ্গে সঙ্গে ফাউ হিসেবে পেল কয়েক থোক টাকা। কাঁচে যে কখনো ঘুণ লাগতে পারে না, তনুবাবুর সে কথা মাথাতেও এল না। তক্ষুনি ছুটলেন নয়া ঝাড়বাতির অর্ডার দিতে। টাকা যায় যাক্, মান তো বাঁচল। অট্টালিকায় বাস করব আর বৈঠকখানা সাজাতে অর্থব্যয় করতে দ্বিধা করব, তাহলে কি আর বাবুগিরি চলে ? অট্টালিকা কেবল দেখলে হবে ? খরচা আছে

তৃতীয় বিশ্বের পিরানদেল্লো চর্চা: ভাণ এর প্রতিবেদন

তৃতীয় বিশ্ব এর পিরানদেল্লো চর্চা: ভাণ এর প্রতিবেদন

পিরানদেল্লোর বিশ্বনাট্যে একটি অসামান্য অবদান আছে। সেটি কী? এক কথায় বুঝতে চাইলে মনে হয়, তিনি আসলে আমাদের দার্শনিক অধরা ভাবনাগুলিকে দৃশ্যমান বস্তুনিষ্ঠ ও নাটকীয় করে প্রকাশ করতে পেরেছেন। এমন একটা ক্ষেত্র নিয়ে পিরানদেল্লো কাজ করেছেন যেখানে দর্শন ও মনোবিজ্ঞান একাকার হয়ে গেছে। ফলে শুধু সমাজতত্ত্ব নয়, মনস্তত্ত্ব তার নাটকে সমান্তরালে থাকে। মনের ভেতরকার সমাজতত্ত্ব আর সমাজের ভেতরকার মনস্তত্ত্ব নিয়ে তার নাট্য।

Right You Are — if you Think— এটি তার একটি উচ্চ শ্রেণির সৃষ্টি। একটি পুরুষ ও দুই নারী। একজন শাশুড়ি ও স্ত্রী। দুই নারীর দুই বাড়িতে থাকা এবং পুরুষের দুই বাড়িতে যাতায়াত নিয়ে আমাদের সামাজিক ভিত গেল নড়ে। আমাদের সামগ্রিক আগ্রহ, সমূহ কৌতূহল, অবিরাম উত্তেজনা অসুস্থ পর্যায়ে পৌঁছে ওদের স্বনির্বাচিত বাঁচাকে সম্মান জানাতে ভুলে গেলাম। শুরু হল নানা খুচরো সংঘাত। তা ক্রমশ জমাট বাঁধল, বদলে গেল সংঘাতে।

সবাই সত্য জানতে চায়, আসল জানতে চায়, ভেতর ঘরের খবর চায়। একেবারে মূলে প্রবেশ করে সঠিক তথ্য, সঠিক সত্যটি পকেটে ভরে বাজার কাঁপাতে চায়। নাটককার বোঝান, এসব অতো সস্তা জিনিস নয়, তাই যা দেখা যাচ্ছে, যা আপাত, যা উপরিতলের তাই নিয়ে সন্তুষ্ট হতে হবে আমাদের মতো অজ্ঞানী সাধারণকে। সাধনাহীন কৌতুহলের দৌড় ওই পর্যন্তই। সত্যের হাজারো সম্ভাবনার মধ্যে ঘুরপাক খাওয়াই আমাদের নিয়তি!

এমন একটি কড়া পাকের দর্শন নির্ভর নাটক সাফল্যের সঙ্গে গড়ে দেখাল ‘তৃতীয় বিশ্ব’ নামে একটি সদ্য জন্মানো নাট্যদল। নাটকের নাম দিয়েছে “সব দৃশ্যই সত্যি “! নাটকটির এমন নামও হতে পারত সব দৃশ্যই অদৃশ্য!!

নাটকের মূল দর্শনের প্রতি বিশ্বস্ত থেকেও তাকে সমকালীন করতে পেরেছেন নির্দেশক সায়ন। অভিনয়ে অভিনেতাদের সাবলীল হয়ে ওঠার পেছনের পরিশ্রম ও মেধাচর্চাকে গুরুত্ব দিয়েই স্মরণ করতে হবে। আবহ নির্মাণের ক্ষেত্রে ভায়োলিনের ব্যবহারে চিন্তার ছাপ রয়েছে এবং আলো ভালো। বয়সে নবীনদের থেকে এই কাজ আনন্দ তো দেয়ই। তবে দুঃখ এই, বিদগ্ধ জনেরা ছোটদলের ভালো নাটকের সঙ্গে তেমন থাকেন কই!??

রহস্য ঘনীভূত কুমুদিনী ভবনে - বৃতা মৈত্র

পর পর তিনটি খুন। আর রহস্যের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে একটি গার্লস হোস্টেল–নাম ‘কুমুদিনী ভবন’। এখানে বসবাস করে ন’জন মেয়ে। হোস্টেলের তত্ত্বাবধানে রয়েছেন স্বাতীলেখা দেবী। হোস্টেলের বাসিন্দা দূর্বা ভালোবাসে স্বাতীলেখা দেবীর মানসিক প্রতিবন্ধী নাতি ঋককে। এই নিয়ে হোস্টেলে বেশ কিছু ঝামেলার সৃষ্টি হয়। পরিণতিতে রহস্যজনক ভাবে মৃত্যু হয় দূর্বার। খুনের তদন্ত করতে আসে পুলিস অফিসার হোচি সরকার। ভিয়েতনামে হানিমুন করে ফেরার পর তার জন্ম হওয়ার কারণে সন্তানের নাম হোচি রাখেন তার বাবা-মা। হোচি একেবারে ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ। সে মোটেই পুলিস হতে চায়নি। ফলে, এই পেশায় এসে সারাক্ষণ বিষাদগ্রস্ত হয়ে থাকে হোচি। মৃতদেহ আবিষ্কার করার পর ২১১, ২১২ করে গুনতে থাকে সে। সহকর্মীদের হোচি আক্ষেপ করে বলে, মাঝে মাঝে নিজেকে যমদূত বলে মনে হয়।

বলা বাহুল্য, এহেন একজন মানুষকে দফতরে কেউই তেমন পাত্তা দেয় না। সে যাই হোক, আপাতত ‘কুমুদিনী ভবন’-এর রহস্য উদ্ধারে অকুস্থলে হাজির ইন্সপেক্টর হোচি। দিশেহারা এই তদন্তকারী অফিসারের সাহায্যে এগিয়ে আসে হোস্টেলেরই নতুন বোর্ডার অনুশ্রী। সদ্য হোস্টেলে আসা অনুশ্রীর সহায়তায় হোচি তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যায়। এরই মাঝে ঘটে যায় আর একটি খুন। তবে, এ খুন হোস্টেলের ভিতরে নয়, বাইরে, সামনের চায়ের দোকানে। খুন হন দোকানের মালকিন মহিলা। এই খুন কী বাকি খুনগুলির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত? নাকি এটি একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা! হোচি ও অনুশ্রী যৌথভাবে এই রহস্যের জট ছাড়াতে পারবে কি? উত্তর আছে হইচই চ্যানেলের পর্দায়। ‘কুমুদিনী ভবন’ স্ট্রিমিং হচ্ছে এখানেই। আপাতত একটাই সিজন।

পরিচালক অর্কদীপ মল্লিক নাথের ডেবিউ ওয়েব সিরিজ ‘কুমুদিনী ভবন’ দেখান হচ্ছে সাতটি পর্বে। প্রতিটি পর্বের গড় সময়কাল ২০ মিনিট। মার্ডার মিস্ট্রি বা থ্রিলার ওয়েব পর্দার চেনা ছক। ‘কুমুদিনী ভবন’ কোথায় কিছুটা পৃথক, সেটা অনুভবের দায়িত্ব পাঠক থুড়ি দর্শকের হাতে ছেড়ে দেওয়াই ভালো। আমার নিজের যেটা মনে হয়েছে, বেশ স্মার্ট ডিজাইনে রহস্যের জাল বুনেছেন অর্কদীপ। সিরিজের কাহিনি লিখেছেন শিবাজি পাঁজা। চিত্রনাট্য ও সংলাপ লিখেছেন পরিচালক স্বয়ং। অভিনেতা টিমটিও বেশ শক্তিশালী। প্রথমেই অম্বরীশ ভট্টাচার্য, হোচি সরকারের ভূমিকায় নিখুঁত বাংলা বিনোদন দুনিয়ার আজকের অপরিহার্য এই অভিনেতা। ঊষসী রায় সাবলীল অনুশ্রীর চরিত্রে। দক্ষ ও অভিজ্ঞ অনসূয়া মজুমদারের দাপুটে অভিনয়ে জীবন্ত হয়ে ওঠেন স্বাতীলেখা দেবী। এছাড়াও যথাযথ ঋষভ বসু (ঋক), অরুণিমা হালদার (দূর্বা), ঐন্দ্রিলা বসু, নীলাঞ্জন দত্ত প্রমুখ।

সিরিজ স্ট্রিমিং শুরুর আগে অম্বরীশ সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছিলেন “হোচির চরিত্রটা খুবই আলাদা। এমনিতে আমার কমেডি করতেই ভালো লাগে। কিন্তু ইদানীং কমেডির সঙ্গে অন্যকিছুর স্বাদ থাকলে আরও বেশি ভালো লাগে। এই চরিত্রটা সেইরকমই। চিত্রনাট্য পড়েই আমার ভালো লেগেছিল। গল্পে প্রচুর ট্যুইস্ট রয়েছে। সেগুলো দর্শকদের সিরিজটার সঙ্গে জুড়ে রাখবে।” পরিচালকের প্রশংসা করে তিনি বলেন, “অর্ক খুব ভালো লেখে। ওর লেখার মধ্যে একটা অসাধারণ ব্যাপার আছে। অদ্ভুত একটা মজা–শেষ এপিসোড পর্যন্ত দেখতেই হবে দর্শককে।” তাঁর বক্তব্যের যথার্থতা অনুভব করা যায় সিরিজের প্রথম পর্ব থেকেই। সহজাত অভিনয়ে হোচিকে পর্দায় স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে হাজির করেন অম্বরীশ।

“হোচির সঙ্গে অনুশ্রীর রসায়নটা হাসি-মজায় ভরা। দু’জনের মধ্যে সারাক্ষণ খুনসুটি চলতেই থাকে। অনুশ্রী একজন প্রগতিশীল মেয়ে। সে স্মার্ট ও অনুসন্ধিৎসু। চরিত্রটিতে প্রচুর আকর্ষণীয় ব্যাপার আছে”–জানান ঊষসী। এও বলেন, ‘কুমুদিনী ভবন’-এ অভিনয় করার সুবাদে তিনি অম্বরীশ ও অনসূয়া মজুমদারের সংস্পর্শে এসেছেন এবং ওঁদের কাছে অনেক কিছু শেখার সুযোগ পেয়েছেন। সিরিজে জাহ্নবী হয়েছেন ঐন্দ্রিলা। এই গল্পে তিনি বহু কুকীর্তির নায়িকা! জানিয়েছেন, হোস্টেল জীবন কাটানোর ব্যাপারটা ঠিক কেমন, তার একটা অভিজ্ঞতা হয়েছে তাঁর এখানে। “আমার চরিত্র ঋককে ঘিরেই যাবতীয় রহস্য ঘনিয়ে ওঠে এখানে। বেশ রহস্যময় একটা চরিত্র। এই গোটা গল্পটাতেই সেটা নতুন চ্যালেঞ্জ ছিল আমার কাছে”–জানিয়েছেন ঋষভ। চ্যালেঞ্জ মোটামুটি উৎরে গেছেন তিনি। এছাড়া, অরুণিমা হালদারের দূর্বা সহজ ও স্বাভাবিক। ঊষসী ও ঐন্দ্রিলাও বেশ ভালো। সব মিলিয়ে বাস্তব ঘেঁষা এই রহস্য কাহিনি ভালোই লাগে।