ভাণ পত্রিকা

৫০ তম ই-সংস্করণ ।। ৬১ তম সংখ্যা ।। আগস্ট , ২০২৫

সম্পাদক :

সম্পাদনা সহযোগী :

প্রচ্ছদ :

অন্যান্য কাজে :

ভাণ-এর পক্ষে:

পার্থ হালদার

কর্তৃক

৮৬, সুবোধ গার্ডেন, বাঁশদ্রোণী, কলকাতা: ৭০০০৭০ থেকে প্রকাশিত। যোগাযোগ: ৯৬৪৭৪৭৯২৫৬

(হোয়াটসঅ্যাপ) ৮৩৩৫০৩১৯৩৪ (কথা /হোয়াটসঅ্যাপ)

৮৭৭৭৪২৪৯২৮ (কথা) bhaan.kolkata@gmail.com (ই-মেল)

Reg. No: S/2L/28241

সূচিপত্র

কলকাতার গালগপ্পোর অষ্টদশ পর্ব লিখলেন – কিশলয় জানা

অভিনয় নিয়ে কতিপয় কথা-কুন্তল মুখোপাধ্যায়

কালীধর লাপাতা: স্মৃতি, সম্পর্ক ও আবেগের এক অনন্য সফর অজন্তা সিন্হা

রবীন্দ্র সংগীতের ভাবযোগ-ইন্দ্রাণী গোস্বামী

উইলিয়াম শেক্সপীয়ার-কে খুঁজে ফিরি ভারতের শাস্ত্রীয় নৃত্যের তাল-লয়-ছন্দে- সায়ন ভট্টাচার্য

সুশীলকুমার দে ও বাংলাবিদ্যা চর্চা- তন্ময় দেবনাথ

সম্পাদকের কথা

।।সম্পাদকের কথা।।

আগষ্ট , ২০২৫

বাড়ছে। চোখের সামনে বাড়ছে। তারচেয়েও দ্রুত কমছেও অনেককিছু। অনেক ছোটো-খাটো জাত চেনানো এবং জাত-খোয়ানো চিহ্নেরা। আমরা কেমন করে উচ্ছন্নে যাচ্ছি, যেসব চোখে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে আমাদের রোজকার আচরণের চিহ্নিরা। এইসব স্বভাব, এইসব অভ্যাস চিনিয়ে দিচ্ছে বাঙালি কেমন আছে! কতটা বদলে গেছে! কতটা নষ্ট হয়ে গেছে সে। রাস্তা ঘাট বাজার বন্দরের বাঙালি কথায় বার্তায় প্রকাশে ব্যবহারে সৌজন্য ও সৌন্দর্যে কেমন আছে! শুচিতে, রুচিতে, ছুটিতে বাঙালির আচার ব্যবহার ঠিক কী পরিচয় দিচ্ছে। বাইরের এইসব ভেতরের প্রকাশ বৈ তো নয়! কখনো সখনো সে গুপ্তকে ‘সুপ্ত’ রাখার আবডাল বটে, তবে সে গুরুগম্ভীর মনের তত্ত্বতালাশ এ লেখার বিষয় নয়! আজ বঙ্গ অভিরুচির দু-চার কথা তুলছি। বাকিটা তোলা থাকছে আপাতত।

বাঙালি গণেশ পুজো করছে। হনুমান চালিশা পড়ছে। ইউটিউব থেকে টোটকা শিখছে। হোয়াটসঅ্যাপ থেকে ইতিহাস। তিলক কেটে মেট্রো উঠছে। ঠ্যাং ছড়িয়ে বসছে। অন্য মানুষ বসতে চাইলে গা নাড়িয়ে এফেক্ট দিচ্ছে সরলুম, কিন্তু সরছে না। আপনি লাস্ট, আপনার কষ্ট, আমি কেন সরতে যাব? এসব ভেবে বৃহস্পতিবারের ইউটিউব থেকে শেখা গায়ত্রী মন্ত্র আওড়াচ্ছে। মন্ত্র ভুলে যাচ্ছে বলে ভয় পাচ্ছে, রাগ হচ্ছে। বাসে ট্রামে লোকজন জপমালা বাগিয়ে জব করছে। শিবম শিবম বলতে বলতে একদিন একদল গান ধরলে আমার সামনে। কলকাতা মেট্রোতে। অন্যেরা ভাবলেন ফোকোটে পুণ্যি হল। অটোতে ছেলে-মেয়েরা প্রেমিক-প্রেমিকাকে ভালোবাসছে, মুয়া ঝাড়ছে, ঝগড়া করছে, বাপ তুলছে। বাপের বয়সী কো-প্যাসেঞ্জারের অস্তিত্ব স্বীকার না করেই। আবার সেই মেয়েটিই বাড়ি ফিরে ফেসবুকে প্রাইভেসি নিয়ে গুছিয়ে নিবন্ধ লিখছে! দেখলাম বাঙালি অটো দাদার সঙ্গে খুচরো নিয়ে লড়াই করছে চালক-দাদার মুখের দিকে না চেয়েই। রিক্সার লাইনে, রিক্সায় উঠতে-উঠতে বসতে-বসতে, ভাঙা রাস্তার তালে তালে নাচতে-নাচতে ফোনে মুখ চালাচ্ছে। গান শুনছে। রিল দেখছে। রিল দেখছে এবং আরোও রিল দেখছে। দেখতে-দেখতে বোর হয়ে ক্লান্তি কাটাতে রিল দেখছে। রিল সূত্রে হাসছে, কাঁদছে, রাগছে। কেউ কেউ কোথায় হাসা উচিত বুঝতে পারবে না বলে রিল কোম্পানি দর্শকের হয়েই রিলের মধ্যে এফেক্ট দিয়ে দিচ্ছে। হাসার কাঁদার অথবা হুসহাস যৌন উত্তেজনার এফেক্ট দিচ্ছে। সেই বুঝে বাঙালিরা মাপ মতো রিয়েকশন দিচ্ছে। হেডফোন ছাড়াই সজোরে রিল চালিয়ে ডিজিটাল মস্তি নিচ্ছে। এক-আধজন চোখ বড়ো বড়ো করে কখনো-সখনো তাকাচ্ছেন না তা নয়। কিন্তু তাতে কি? চোখের দিকে তাকানো বাঙালি ভুলে গেছে।

বাঙালির এখন প্রতিমাসে মিনিমাম খান তিনেক ব্রত। একাদশী চতুদর্শী পুর্ণিমা সক্রান্তি মিলিয়ে ভরপুর উৎসব। যে পরিবারের হাজার কুড়ি রোজগার সেও হাজারখানেক বরাদ্দ ঠাকুর সেবায়। গোপাল-এর খাবার, জামা কাপড়, চকোলেট, পাজামা, শিবের বেল ফল-পাতা, সন্তোষীতে নো টক। হপ্তাভর পালিত হচ্ছে পুণ্যি লাভের দৌড় ঝাঁপ। রেনেসাঁসের গর্বে জারিত গোটা চারেক মাস্টার অধ্যাপকদের গেট-টুগেদারের ডেট করা যাচ্ছে না কেননা ওর সোমে তার মঙ্গলে তেনার বিষ্যুতে ওনার ছানার জন্মবারে আমিষ নিরামিষের বিচিত্র লীলা! একদিন পুণ্য, পরেরদিন জীবহত্যা। হয়ত সেদিন আবার খুড়শ্বশুরের পরিবারেরর পুণ্যের দিন। ধূপ ধুনো কাম ঈর্ষা এবং আন্তরিক পরশ্রীকাতরতা নিয়ে বাঙালি কাতরাচ্ছে। মুসলিম বাঙালি বা কম যায় কীসে? শত অন্যায় অবিচারের ফাঁকে একটু ধম্ম গুঁজে দিলেই কেল্লাফতে। মুক্তিতে ধর্মে আপত্তি নেই। যুক্তিতে ধর্মীয় ফোঁস সাংঘাতিক। আমরা এই পথে চলছি বলেই কিনা এইভাবে শয়তানদের নোংরা রাজনীতিতে ব্যবহৃত হচ্ছি!

আজ তিথি কাল নক্ষত্র, পরশু লগ্ন তরশু রাশি জনিত রাশি রাশি চাপে বাঙালি জেরবার। নীল ষষ্ঠীর জন্য অভয়ার প্রতিবাদ সমাবেশে লোক কম হল। জন্মাষ্টমীর দিন সুকান্ত স্মরণে কয়েকজন অর্বাচীনের দেখা মিলল মাত্র। বাজারে মাছ কিনতে গিয়ে মৎসাভাবের কারণ জানতে চাওয়ায় মাছ দাদা ফ্রিতে শ্রাবণ মাসের সোমবার সম্পর্কে আমার অজ্ঞতা নিয়ে জোর কটাক্ষ হানল। আমি বললাম আমাদের মতো দু-চারজন অর্বাচীনের জন্যই তো দু-পাঁচ কেজি সেল হল গো। ধর্মের সঙ্গে অর্থনীতি কীভাবে জড়িয়ে সে বোঝা শিবেরও অসাধ্যি। ঠাকুর ঘর থেকে বেরিয়েই মা বাপকে রোজগারের স্বল্পতা নিয়ে নাস্তানাবুদ করলেন। রেগে ফায়ার হলেন। গয়না গড়ানোর বায়নার দিন শেষ। ঠাকুর শিখিয়েছেন দাবি আদায় করে নিতে হবে। শেফালী বৌদির বাড়িতে এসি লাগল আবার। চারটি ঘর সবকটা এসি। আমাদের সেই একটা, তাও সার্ভিসিং বাকি। অনেকটা রাগ হল, হিংসে হল—এসব ঠাকুর শেখালেন। ছেলে যেন বাংলা ভুলে ইংরেজ বাচ্চার মতো ইনজিরি ছোটাতে পারে এই আশায় বাঙালি বাগদেবীর আরাধনায় বসল। সন্টু ঝন্টু নুন্তুদের ফুল ফ্যামিলিকে ঝাল-ঝোল অম্বল খাইয়ে ‘স্ট্যান্ডার্ড’ ‘স্ট্যাটাস’ দেখিয়ে দিতে হবে। তাই ভগবতী শিবতুল্য স্বামীকে বললেন তোমার বেশি বেশি, অফিসে সবাই নিচ্ছে, উনি সাধু পুরুষ। তারপর মা ভগবতী ঠাকুর ঘরে ঢুকে পড়লেন। চন্দন বাটলেন। ফুলগুলো কিনতে গিয়ে বড্ডো ঠকা হল ভাবতে-ভাবতে পুজো সারলেন!!

আর যাই হোক ঠাকুরকে হাতে রাখতে হবে। পাড়ার নেতার মতো। পুমাদের বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেই হবে ওরা দাদা বড়ো উকিল। রানুর বর পুলিশের বড়ো কর্তা অতএব রানুর মতো ভালো মহিলা হয় না—এইসব রোজকার দশ-বিশ সাকার এবং সজীব দেবতার প্রতীকী ঘর হল বাঙালির ঠাকুরঘর! কৌশিকী অমাবস্যার রাতে বাঙালি ৪ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকার মদ খেয়েছে। মা-এর চরণামৃত। গত বারের চেয়ে ৬০ লক্ষ বেড়েছে টাকা। আনুপাতিক হারে ভক্তি রস।

আধ্যাত্মিকতা? আত্মশুদ্ধি? আত্ম সন্ধান? শুভ বোধ? কল্যান? সত্যপোলব্ধি? পরহিত? আপন হতে বাহির হবার ডাক?—এসব কী বস্তু? এসবে হয়টা কী? ঠাকুর বার ব্রত জপ কীর্তন সব আমার জন্য। আমার জন্য। কেবল আমার জন্য। আমি আমি এবং আমি। কানপাতলা নাকি কথা কানে যায় না!?

গড় বাঙালির ঠাকুর এখন বাস্তব লোভ-সম্মত। পথ ভাবে আমি দেব, রথ ভাবে আমি, মূর্তি ভাবে আমি দেব, হাসে কর্পোরেট পুঁজি। রাক্ষুসে খিদেতে আমাদের ঠাকুর ঘর মম করিতেছে…

কলকাতার গালগপ্পোর অষ্টদশ পর্ব লিখলেন - কিশলয় জানা

পুরানো কেল্লা এবং একটি বাজারের জন্ম

কিশলয় জানা

তখন প্রথম দিক। ইংরেজরা আসা-যাওয়া করছে। এখানে তাদের থাকবার না-আছে কোন ঠিক-ঠিকানা, না- কিচ্ছু। মাটির বাড়ি বানানো হয়, এক বর্ষাতেই তার অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ে। কুঠিয়াল আর কর্মচারীদের তখন কোনরকমে এক ছাদের তলায় এসে প্রাণ বাঁচাতে হয়। বর্ষা মানেই তো সাপ-খোপ, নানা রকম বিছে, মশা-মাছির সঙ্গে লড়াই। ইংরেজরা যতই ক্ষমতাবান হোক না কেন, এরা কাউকেই তেমন রেয়াৎ করে না। এর পাশাপাশি অন্য বিপদও এল। অধুনা মেদিনীপুরের অন্তর্গত, সে-সময় বর্ধমানের এলাকাভুক্ত এক হিন্দু জমিদার শোভা সিংহ উড়িষ্যা থেকে আসা এক আফগান সর্দার, নাম রহিম খাঁ, তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়ে বর্ধমানের রাজা কৃষ্ণরামকে হত্যা করে তাঁর যাবতীয় সম্পত্তি, এমনকি বাড়ির মেয়েদের পর্যন্ত অধিকার করে বসলেন। কৃষ্ণরামের ছেলে জগৎরায় কোনরকমে ঢাকায় পালিয়ে গিয়ে নবাব আজিম-উশ-শান্-এর কাছে দরবার করলেও প্রথমদিকে তেমন সুবিধা করতে পারলেন না। কিন্তু শোভা সিংহ ক্রমেই দুদ্ধর্ষ হয়ে উঠলে ইংরেজরা ভয় পেয়ে কলকাতায় দুর্গ নির্মাণের জন্য কাতর আবেদন করলেন, বিনিময়ে শোভা সিংহকে দমনে নবাবকে তারা সাহায্য করবে, এই কথা দিয়ে দুর্গ নির্মাণের অধিকার আদায় করলো। আর এই সময়েই, ১৬৯৮ খ্রিষ্টাব্দের দিকে নবাবের অনুমতির বলে ইংরেজরা এ-সব অঞ্চলের আইনসঙ্গত জমিদার বিরাটির মজুমদারদের নানা শরিকের কাছ থেকে কলিকাতা, সুতানুটি ও গোবিন্দপুরের জমিদারী-সত্ত্ব কেনেন। এঁরা সেই জাহাঙ্গীরের আমল থেকেই মানসিংহের ব্যবস্থাপনায় এই-সমস্ত অঞ্চলের দখলিসত্ত্ব ভোগ করছিলেন। এই মজুমদারেরাই কখন ‘রায়’, কখন ‘চৌধুরী’, কখন ‘রায়চৌধুরী’ উপাধিও ব্যবহার করত। বড়িশায় তখন রায়চৌধুরীরা বাস করেন না। তাঁরা বড়িশায় চলে আসেন ১৭১৬ খ্রিস্টাব্দে। অতএব চার্ণক এবং তাঁর দলবল বড়িশার কাছারিতে এসে ব্যবসায়িক বৈঠক-টৈঠক করেছিলেন ভাবলে ভুল করা হবে। চার্ণকের মৃত্যুর অনেক পরে রায়চৌধুরীরা কেউ-কেউ বড়িশায় আসেন এবং থাকতে শুরু করেন।

যাই হোক, নবাবের কাছ থেকে সবুজ-সংকেত পেয়ে এবং কলিকাতা-সুতানুটি-গোবিন্দপুরের দখলি-সত্ব লাভ করে ইংরেজরা প্রথমেই যে বাড়িঘর-কেল্লা ইত্যাদি নির্মাণ করতে বসল তা নয়। তেমনটা সম্ভব ছিল না কারণ, এই অঞ্চলগুলিতে তখন বহু মানুষ বাস না-করলেও, বসবাসকারী মানুষের সংখ্যাটি নেহাৎ কমও ছিল না। সামান্য পরের সি. আর. উইলসনের ‘আর্লি অ্যানালস্’-এর প্রথম ভাগের হিসেব যদি দেখি, তাহলে জানতে পারি যে, সবচেয়ে কম জনবসতি ছিল গোবিন্দপুরে। গোবিন্দপুর গ্রামটি ছিল বর্তমান লালদিঘির দক্ষিণে। সেখানে মোট ১১৭৭ বিঘা ৭ কাঠা জমির মধ্যে মাত্র ৫৭ বিঘা ৯ কাঠা জমিতে লোকজনের আবাসগৃহ ছিল; সূতানুটিতে মোট ১৬৯২ বিঘা ১৬ কাঠা জমির মধ্যে ১৩৪ বিঘা ৪ কাঠায় জনবসতি ছিল; আর যাকে খাতায় কলমে ইংরেজরা টাউন কলকাতা বলছে, সেখানে মোট ১৭১৭ বিঘা ১৪ কাঠা জমির মধ্যে জনবসতি ছিল ২৪৮ বিঘা ৬ কাঠায়। তাও মনে রাখতে হবে, এই হিসেব ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসের, যখন ইংরেজদের হোয়াইট টাউন ইত্যাদি গড়ে উঠছে, এলাকা চিহ্নিত করে ভাগ-বাঁটোয়ারা চলছে, তখনকার।

এই তিনটি গ্রামের মধ্যে গোবিন্দপুরকেই কেন ইংরেজদের মনে ধরলো কেল্লা নির্মাণের জন্য? তার কারণ সম্ভবত নিহিত আছে, গোবিন্দপুর ভূখণ্ডের নিজস্ব চরিত্রের উপর। ১৭০৫ সালের সার্ভে-রিপোর্ট অনুযায়ী, এখানে পতিত জমি ছিল ১৬৯ বিঘা ১২ কাঠা আর ঘন জঙ্গল ছিল ৮৩ বিঘা ১৪ কাঠার মতো। যদিও লঙ জানাচ্ছেন যে, চার্ণকের সময় এই গোবিন্দপুর ছিল ঘন জঙ্গল, বাঘ-বুনো হাতি ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ। তাঁর কথা সত্যি হলে, এক দশকের সামান্য সময়ের মধ্যে জঙ্গল সবচেয়ে পাতলা হয়ে আসে এই গোবিন্দপুরেই। এই অঞ্চলে তখন ব্রহ্মোত্তর জমির পরিমাণ ছিল ৫৭ বিঘা ১৬ কাঠা। সন্দেহ নেই, এগুলির দখলিস্বত্ব ছিল ব্রাহ্মণদের। তাঁদের অনেকেই যে এই গ্রামেই বাস করতেন, এটিও অনুমান করে নেওয়া অসম্ভব নয়। পাশাপাশি ছিলেন চাষবাসকরা অর্থাৎ খেটে খাওয়া মানুষ, কারণ নেই-নেই করে আবাদি-জমির পরিমাণ কম ছিল না, প্রায় ৫১০ বিঘা ১১ কাঠায় চাষবাস হত। অন্যান্য বৃত্তিভোগী মানুষেরাও নিশ্চয়ই ছিল, কারণ, সে-যুগে এই গ্রামগুলি ছিল স্বয়ংসম্পুর্ণ, পরবর্তীকালে গান্ধীজীর ‘সর্বোদয় গ্রামে’র মডেলর মতো। সবচেয়ে বেশি তামাক চাষ হতো তখন গোবিন্দপুরে, প্রায় ১৩৯ বিঘা ১ কাঠা জমিতে, মানে জনবসতির প্রায় তিন গুণ বেশি জমিতে তামাকের চাষ হত। পর্তুগীজদের সংযোগ নিশ্চয়ই একসময় এই এলাকায় প্রত্যক্ষভাবে ছিল, তা-না-হলে তামাকচাষের এই ব্যাপকতা সম্ভব নয়।

কিছু পর্তুগীজদের এই অঞ্চলে বসতি থাকাও অসম্ভব নয়। ইংরেজ এক ঢিলে দুই পাখি মারতে চাইল। এক তো, এই অঞ্চলে কেল্লা ও তাদের থাকবার ব্যবস্থা করা হলে, বেশি মানুষকে বাস্তুচ্যুত করার গুনাগার দিতে হবে না, অন্যদিকে পর্তুগীজ ইত্যাদিদেরও অতি সহজেই তাড়ানো সম্ভব হবে অর্থাৎ এলাকাটিকে বাণিজ্যিক-শত্রুর দখলমুক্ত করা। পাশাপাশি গোবিন্দপুরের সুবিধাজনক অবস্থানটি তো কেল্লা নির্মাণের উপযুক্ত ছিলই। চার্ণক অবশ্য এই পরিকল্পনা মনে-মনে পোষণ করতেন কি-না জানা যায় না, তবে তাঁর জামাতা চার্লস আয়ার চার্ণকের আদি বাণিজ্যকুঠির কাছেই এই পুরানো কেল্লাটি গড়ে তোলার পরিকল্পনা করেন।

কেল্লা অবশ্য গড়ে তোলার দরকার ছিল খুব। কারণ, পুরাতন কুঠিবাড়িগুলি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, কোম্পানির বিদেশী কর্মচারীদের অসুবিধার অন্ত ছিল না।

এইখানে একটি গালগপ্পের জবাব দেওয়ার প্রয়োজন আছে। যাঁরা অনুমান করেন, প্রাচীন বটতলা অঞ্চলটি বর্তমান বৈঠকখানা স্ট্রিটের ওপর ছিল, সেখানে একটি বটগাছের নিচে বসে চার্ণক থেলো হুঁকা খেতে-খেতে বড়বাজার-প্রত্যাগত বণিক ইত্যাদিদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতেন, তাঁদের উদ্দেশে একটি বিনীত প্রশ্ন। পুরোনো কেল্লাটি ছিল নিজেদের বাসস্থানের লাগোয়া—এই অনুমান যথার্থ হলে বর্তমান ডালহৌসি অঞ্চল থেকে (কারণ, এখানেই ছিল সেই পুরানো কেল্লা) রোজ অকারণে বর্তমান বৈঠকখানা অঞ্চলের বটতলায় বসবেন বলে চার্ণক যাতায়াত করতেন, এমনটি বোধহয় সম্ভব নয়। তাছাড়া জায়গাটি ছিল ঝোপঝাড়-বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ এলাকা। এখন যে রাস্তাটি শিয়ালদহ স্টেশন পর্যন্ত বিস্তৃত চার্ণকের সময় সে রাস্তার অস্তিত্ব ছিল কি-না তা নিয়ে কেউই নিঃসন্দেহ নন। যদি কোন মেঠো রাস্তা থেকেও থাকে, তাহলেও সেই রাস্তা দিয়ে ব্যাপারীদের দলবল যাতায়াত করবেন, এমনটি কি সম্ভব? গুরুত্বপুর্ণ রাস্তা হলে শেঠ-বসাকেরা কবেই তা পাকা ইঁট দিয়ে বাঁধিয়ে নিতেন, সে-ক্ষমতা তাঁদের যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। কিন্তু তা যখন হয়নি, তাহলে অনুমান করা যায়, এই গালগপ্পের পিছনে সত্যতার ভাগ খুব কম।

আর-একটি ক্ষীণ সন্দেহ মনের মধ্যে জাগছে। ক্ষমা করবেন, না-বলে পারছি না। সেই সময় কলকাতায় শেঠ-বসাকদের বসবাসের জায়গা ছিল কিন্তু গোবিন্দপুর অঞ্চল। লালদিঘির গায়েই ছিল সেকেলে কলকাতার সবচেয়ে ধনী এবং রীতিমতো প্রভাবশালী পরিবার শেঠেদের বসত এলাকা। লালমোহন শেঠ ছিলেন সেই সময়ের বর ব্যবসায়ী। কেউ কেউ বলেন, লালমোহন দিঘি খনন করেন বলেই এই দিঘির নাম লালদিঘি হয়েছিল। অন্য মত আছে। লালদিঘি খনন করার পিছনে জলসঞ্চয়ের চেয়েও ছিল ইঁট তৈরির তাগিদ। কারণ, এই ইঁট দিয়েই লালমোহন শেঠ লালদিঘির পশ্চিমে নিজেদের প্রাসাদ তৈরি করেছিলেন। বাড়ির গায়েই ছিল ১১০ বিঘার সুরম্য ফল-ফুলের বাগান। আজকের শেঠ-বাগান সেই নামটি বহন করছে। গোড়ার দিকে এটিই ছিল ইংরেজদের সান্ধ্যভ্রমণের জায়গা। যাই হোক, শেঠেদের ভদ্রাসনের এলাকা চিহ্নিত করে সেখানে কেল্লা নির্মাণের তোড়জোর শুরু করার পিছনে সম্ভবত একটু কূট ব্যবসায়িক বুদ্ধি কাজ করছিল। শেঠেদের উৎখাত করা। নিজস্ব এলাকা থেকে তাঁদের সরে যেতে বাধ্য করা হলে শেঠেদের যে সামাজিক প্রতিপত্তি ছিল, তা কমে যাবে। একইসঙ্গে তাঁরাও সমঝে চলবেন নতুন প্রভু ইংরেজদের। তা-না-হলে অন্য জায়গা নির্বাচন না করে লালদিঘির চারপাশটি দখল করার এই বাঁদুরে ইচ্ছার পিছনে আর-কোন কারণ থাকতে পারে না।

যদিও অনেক দর-দস্তুরের পরে শেঠেরা তাঁদের হকের জমি-ভদ্রাসন ছেড়ে দেন। এই অঞ্চলে তাঁদের জমিজমার পরিমাণ নেহাত কম ছিল না। কথিত যে, আজকের গড়ের মাঠ ছিল তাঁদের ব্রহ্মোত্তর জমি। এখানে গৃহদেবতা গোবিন্দিজিউর জন্য বিশেষ ধরণের ধান চাষ করা হত, সেই ধানই হল আজকের গোবিন্দভোগ। শেঠেরা অবশ্য গড়ের মাঠে উঠে যান নি, তাঁরা উঠে যান বড়বাজারে। এই বড়বাজারটি আদৌ তার আগে ছিল কি-না সে-ব্যাপারে সঠিকভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়। ১৭০৬ সালে কলকাতার কালেক্টর বেনজামিন বাউচার একটি সার্ভে করেন, সেখানে ‘বাজার কলকাতা’ বলে একটি অঞ্চলকে আলাদা করে দেখান তিনি। পরবর্তীতে যা কোম্পানির কাগজপত্রে ‘গ্রেট বাজার’ নামে চিহ্নিত। বড়বাজার ১৭০৬ খ্রিস্টাব্দেই বেশ জমজমাট একটি অঞ্চল, যদিও সেখানে মোট ৪৮৮ বিঘার এলাকার ৪০১ বিঘাতেই ছিল বসতবাড়ি। বাকি ৮৭ বিঘায় ছিল ব্রহ্মোত্তর জমি এবং বাগান। সম্ভবত শেঠেদের হাত ধরেই বড়বাজার জাঁকজমকপূর্ণ হয়ে ওঠে। এখানে তাঁদের ভদ্রাসন তৈরি করে উঠে আসার আগে একখানি ছোট বাজার ছিল বলেই মনে হয়। তাঁদের সূতার গুদাম এবং কেনাবেচার কেন্দ্র হিসাবে এই বাজারটি গড়ে উঠেছিল। পরে হয়ত সহায়ক কোন-কোন ব্যবসাপাতিও শুরু হয়। কোন-কোন ছোট উদ্যোগপতি শেঠেদের অনুমতি নিয়ে এখানে উঠে এসেছিলেন বলেই অনুমান। এই অঞ্চলের অনেকখানিই ছিল শেঠ-বসাকদের নিজস্ব সম্পত্তি। ফলে তাঁদের অনুমতি ছিল অত্যাবশ্যক। তবে সব মিলিয়ে সেই বাজারের আয়তন প্রাথমিক-পর্বে বিরাট ছিল না। সেই কারণেই বাউচার ‘বড়বাজার’ না বলে তাঁর সার্ভে-রিপোর্টে কেবল ‘বাজার-কলকাতা’ বলেছেন। হয়। বড়বাজার নামটি আগে থেকেই থাকলে বাউচার আর তাঁর খাতায়-কলমে একে ‘বাজার কলিকাতা’ বলতেন না। মনে রাখতে হবে, ততদিনে এখানে শেঠেদের আসার এক দশকেরও বেশি হয়ে গেছে। পরে এই ছোট-বাজার আড়ে-বহরে বাড়তে-বাড়তে বড় একখানি বাজার হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে এবং কলকাতার প্রধান বাণিজ্যঘাঁটি হয়ে দাঁড়ায়। শেঠেদের বসতি-স্থাপনের আগে এই অঞ্চলে প্রাচীন কোন বড় বাজার থাকলে, তা নিশ্চয়ই মোগলদের কোন-না-কোন দলিল-দস্তাবেজে উল্লেখ থাকত। তা যখন নেই, তখন ধরে নিতেই হবে, প্রয়োজনের স্বার্থেই বড়বাজার গড়ে উঠেছিল নিতান্ত অর্বাচীন কালে। সেই সময় এই অঞ্চলে কিন্তু শেঠ-বসাক এবং আরও দু-একজন ছাড়া কারুর পাকা বাড়ি ছিল না। পাকা বাড়ি তৈরি করতে হলে আগাম অনুমতি লাগত। সেকালে পাকা বাড়ি ছিল সামাজিকভাবে যাঁরা উচ্চবর্গ তাঁদের জন্য। বাকিরা মাটির বাড়িতেই বসবাস করতেন। যাই হোক, শেঠেরা বসবাসের স্থান পরিবর্তন করে এখানে না-চলে আসলে হয়ত কলকাতার প্রধান বেচাকেনার বাজার অন্য কোথাও গড়ে উঠত।

১৬৯৯ সালে আয়ার কেল্লাটি নির্মাণ শুরু করে ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় উইলিয়মের নামে এর নাম রাখেন ফোর্ট উইলিয়ম। কেল্লা তৈরি করা হয় চুন-সুরকির সঙ্গে চিটেগুড় এবং শণের ছাঁট মিশিয়ে পাতলা ইট দিয়ে। এর ফলে কেল্লার বাঁধুনি এত শক্ত হয়েছিল যে, নতুন কেল্লা তৈরির পর এটিকে ভাঙতে বিস্ফোরক ব্যবহার করতে হয়েছিল।

অভিনয় নিয়ে কতিপয় কথা-কুন্তল মুখোপাধ্যায়

অভিনয় নিয়ে কতিপয় কথা

কুন্তল মুখোপাধ্যায়

অভিনয় করা মানে ঘটে যাওয়া ঘটনার পুনঃনির্মাণ। ‘কৃতানুকরণম’ (ভরত মুনি), ‘ইমিটেশন’ (অ্যারিস্টট্ট্ল)-এর বাইরেও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কিছু লোকের সামনে কোনো ঘটনা বা বিষয়ের নবনির্মাণকেও অভিনয় বলা হয়। নিছক অনুকরণ নয়, তার সঙ্গে কল্পনা, সৃজনশীল ভাবনা, নব উদ্ভাবন অভিনয়ের সঙ্গে জড়িত থাকে, যা দর্শক শ্রোতার কল্পনা, জীবনবোধকে উজ্জীবিত করে।

কোনো চরিত্রায়ন-এর সময়ে চরিত্রটির বয়স, তার পরিবেশগত, সামাজিক অবস্থান, জানা খুবই জরুরি। কারণ এগুলির ভিত্তিতেই অভিনয়-এর চারটি দিক: আঙ্গিক, বাচিক, সাত্বিক ও আহার্য নির্দিষ্ট হয়। অভিনয়-এর পদ্ধতি নিয়ে পাশ্চাত্য ও সারা পৃথিবীতে স্টানিসলভসকির মেথড এক্টিং-এর উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। এগুলি হল সংক্ষেপে: স্ক্রিপ্ট এনালাইসিস, ম্যাজিক ইফ, গিভেন সার্কুমসটেন্সস, ইমোশনাল রিকল, অ্যাকশন। স্টানিসলভসকি ছাড়াও লী স্টের্সবের্গ (আমেরিকায় গ্রুপ থিয়েটার ধারণার অন্যতম জন্মদাতা) মেথড এক্টিং-এর ব্যাপারে অভিনীত চরিত্রের আবেগ ও অভিজ্ঞতায় ডুব দিতে বলেছেন। স্টানফোর্ড মেইজনার স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ, যুক্তি ও সহ অভিনেতার অভিনয়ে স্বাভাবিক সাড়া দেওয়ার উপর জোর দিয়েছেন।

আবার মাইকেল চেকভ জোর দিয়েছেন ইমাজিনারি, সাইকোলজিকাল, রেডিয়েশন, আটমসফিয়ার-এর উপর। ইমাজিনারি সেন্টার হিসাবে অভিনেতার আবেগও মনস্তত্বকে খুঁজতে বলেছেন। এর সঙ্গে তিনি বলেছেন অভিনেতার আবেগের উৎস খুঁজতে ফিজিক্যাল জেসচারের সহায়তা নিতে হবে। অভিনেতাকে একটা সেন্সরি পরিবেশ তৈরি করতে হবে এবং অভিনীত দৃশ্যে তার মধ্যে ডুব দিতে হবে। এছাড়া তিনি রেডিয়েশন-এর উপর গুরত্ব দিয়েছেন, যেখানে অভিনেতার এনার্জির বহিঃপ্রকাশ অনিবার্য।

যে পদ্ধতিই নেওয়া হোক না কেন, অভিনেতার মূল কাজ হল, সে যে কথাটা বলতে চাইছে তা দর্শক শ্রোতার কাছে বোধগম্য করা। কোনো লিখিত নাট্যরূপ, শরীরী ভাষা যাই হোক, তা যেন অভিনেতার সামনে বসে থাকা মানুষজনদের কাছে অর্থবহ করে তোলা যায়। এই প্রসঙ্গে এসে পড়ে অভিনয়-এর স্পেস বা পরিসরের কথা। অভিনেতাকে বিশদে জানতে হবে অভিনয়-এর পরিসরটির বিষয়ে, এ ব্যাপারে আমাদের এখানে বাদলবাবু, পাশ্চাত্যে গ্রটোসকি, অগাস্ট বোয়াল, পিটার ব্রুক প্রভৃতি গুণীজনের ধারণার সহায়তা নেওয়া যায়।

মোট কথা অভিনেতাকে জানতে হবে—কী করছি। কেন করছি, এবং সেই সূত্রেই উদ্ভাবিত হবে, কী ভাবে করছি।

কালীধর লাপাতা: স্মৃতি, সম্পর্ক ও আবেগের এক অনন্য সফর অজন্তা সিন্হা

কালীধর লাপাতা: স্মৃতি, সম্পর্ক ও আবেগের এক অনন্য সফর

অজন্তা সিন্হা

পটভূমি মধ্যপ্রদেশের একটি গ্রাম, যা ভারতের আর পাঁচটি গ্রাম্য অঞ্চলের মতোই। গ্রামেরই মধ্যবয়সী স্মৃতিভ্রষ্ট মানুষ কালীধরকে (অভিষেক বচ্চন) তার ভাইয়েরা কুম্ভমেলায় নিয়ে যায়, বিশেষ এক উদ্দেশ্যে। তারপর তাকে ফেলে রেখে মেলার ভিড়ে উধাও হয়ে যায় তারা। অসহায় কালীধর এরপর কোনোক্রমে খুঁজে পায় তার ভাইদের এবং তাদের অজান্তেই শুনে ফেলে, এক গোপন কথা—তারা তাকে সেখানে ফেলে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছে। বেদনাহত ও হতাশ কালীধর ভাইদের সংস্পর্শ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নেয়। এরপরই তার দেখা হয় বল্লু (দৈবিক ভাগেলা) নামের এক অনাথ কিশোরের সঙ্গে। এরপর দু-জনে মিলে অনাবিল এক সফরে বেরিয়ে পড়ে, যার লক্ষ্যে থাকে দু-জনের ‘বাকেট লিস্ট’ পূর্ণ করা। এই সফরের মধ্য দিয়েই তারা খুঁজে পায় জীবনের অর্থ, ভালোবাসা ও সম্পর্কের নতুন রসায়ন।

পরিচালক মধুমিতার ‘কালীধর লাপাতা’ ইতিমধ্যেই হৃদয় জিতে নিয়েছে অগণিত দর্শকের। আমি নিজে অন্তত সমাজ-মাধ্যমের পাতায় পাতায় বেশ কয়েকটি রিভিউ পড়েছি, যাঁরা নিয়মিত ছবি সমালোচক নন। কিন্তু এই ছবি তাঁদের দায়িত্ববোধকে উসকে দিয়েছে। তাঁরা মনে করেছেন, ‘কালীধর লাপাতা’র খবর পৌঁছে যাক বহু মানুষের দরবারে। মধুমিতার উচ্চ প্রশংসিত তামিল ছবি K.D. (২০১৯)-র হিন্দি ভার্সান ‘কালীধর লাপাতা’ স্ট্রিমিং হচ্ছে জি ফাইভে। বলতে দ্বিধা নেই, গত কয়েক বছরে ওটিটি-র দৌলতে নানা নতুন বিষয় ও অভিমুখ ঘিরে তৈরি ছবি দেখার সুযোগ ঘটেছে ভারতীয় দর্শকের। নতুন, স্বল্পচেনা ও স্বাধীন ধারার লেখক, নির্মাতা ও অভিনেতাদের জন্য নতুন নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে গেছে এই প্ল্যাটফর্মের সৌজন্যেই।

‘কালীধর লাপাতা’ও তারই ধারাবাহিকতায় এক উজ্জ্বল সংযোজন। ছবির চিত্রগ্রহণ অত্যন্ত সৎ ও গ্রামীণ বাস্তবতায় পূর্ণ। মধ্যপ্রদেশের সহজ-সরল জীবনযাত্রা এবং প্রকৃতি ধরা পড়েছে নিখুঁতভাবে। অমিত ত্রিবেদী সৃষ্ট গানগুলি গল্পের গভীর আবেগকে চিহ্নিত করে। অতিনাটকীয় না হয়েও গান ও আবহ দৃশ্যগুলিকে মৃদু অথচ দৃঢ়ভাবে ছুঁয়ে থাকে।

প্রসঙ্গত, মধুমিতা তামিলনাড়ু-র চেন্নাই শহরে জন্মগ্রহণ করেন এবং শৈশব কাটান ইন্দোনেশিয়াতে। পরে তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য সিঙ্গাপুর যান এবং সেখান থেকে লস অ্যাঞ্জেলেস, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। সিঙ্গাপুরে থাকার সময় তিনি বেশ কয়েকটি স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি নির্মাণ করেন, যার মধ্যে একটি BBC World Best বিভাগে পুরস্কৃত হয়। এছাড়াও তিনি Singapore Student Award লাভ করেন। পরবর্তীতে যুক্তরাষ্ট্রে তিনি কিছু সময় Pirates of the Caribbean টিমের সঙ্গে কাজ করেন। এরপর মধুমিতা দেশে ফিরে চেন্নাইয়ে চলচ্চিত্র পরিচালনার কাজে হাত দেন। এহেন মধুমিতার কেরিয়ার ‘কালীধর লাপাতা’র হাত ধরে বেশ কিছুটা ঊর্ধ্বগামী যে হবে, তাতে সন্দেহ নেই।

অভিনয় নিঃসন্দেহে ‘কালীধর লাপাতা’র ইউএসপি বিবেচিত হবে। অভিষেক বচ্চন তাঁর কেরিয়ারের অন্যতম সেরা এক পরিণত ও সংযত অভিনয় উপহার দিয়েছেন এই ছবিতে। কালীধর চরিত্রে তিনি এক নীরব অথচ শক্তিশালী, যন্ত্রণায় জর্জরিত, কিন্তু মমতায় পরিপূর্ণ এক মানুষ। অভিষেক ইদানীং নিজের তারকাবৃত্তের বাইরে বেরিয়ে এসে একের পর এক ছবিতে একজন শক্তিশালী অভিনেতা রূপে স্বীকৃত। অন্যদিকে, দৈবিক ভাগেলা বল্লু চরিত্রে অসামান্য–তার সহজাত উচ্ছ্বাস ও প্রাণবন্ততা ছবির আবেগঘন দৃশ্যগুলিকে প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করে। মহম্মদ জীশান আইয়ুব ‘সুবোধ’ চরিত্রে আন্তরিক অভিনয় করেছেন। তবে চিত্রনাট্যে চরিত্রটির বিকাশের সুযোগ যথেষ্ট ছিল না, বলা যায়। একই কথা প্রযোজ্য নিমরত কাউরের ক্ষেত্রেও।

নিমরত প্রসঙ্গেই বলি, কালীধরের স্মৃতি-সমস্যা কিংবা মীরার (নিমরত কাউর) সঙ্গে তার সম্পর্কের সূত্রপাত—এই সব উপকরণ যেন গল্পের সূচনার পরেই ফিকে হয়ে যায়, মেলে না কাঙ্ক্ষিত পরিণতি। এটি অবশ্যই এই ছবির একটি দুর্বল দিক। আর একটি কথা, সমালোচকদের অনেকেই মনে করছেন, ছবিটি তামিল ছবির খুব বেশি অনুসরণ হয়ে পড়েছে–নতুন আবেগ বা চমক তেমনভাবে সংযোজিত হয়নি। ভাষা ব্যতিরেকে বিষয়ের অভিব্যক্তি বদলায়, যেটা এখানে অনুপস্থিত। সামান্য এই ত্রুটি বাদ দিলে, ‘কালীধর লাপাতা’ এক আন্তরিক ও গভীর অনুভবের ছবি, যার কেন্দ্রে রয়েছে দু-টি অসাধারণ পারফরম্যান্স–অভিষেক বচ্চনের সংযত কালীধর এবং দৈবিক ভাগেলার প্রাণবন্ত বল্লু। তাদের সম্পর্কই এ ছবির আত্মা। যাঁরা স্মৃতি, বার্ধক্য এবং সম্পর্কের খোঁজ নিয়ে ধীর লয়ে বলা গল্প পছন্দ করেন, তাঁদের জন্য ছবিটি এক উষ্ণ ও মনোরম অভিজ্ঞতা হবে গ্যারান্টি।

রবীন্দ্র সংগীতের ভাবযোগ-ইন্দ্রাণী গোস্বামী

রবীন্দ্র সংগীতের ভাবযোগ

ইন্দ্রাণী গোস্বামী

রবীন্দ্রনাথের জীবনসাধনা মন্থনজাত ভাবনির্যাস ধরা পড়েছে রবীন্দ্রনাথের গানে, কবিতায় ও অন্যান্য সব রচনায়। রবীন্দ্রসঙ্গীতের রূপ দেবার জন্য তাই সুরশিল্পীর অবগাহন করা উচিত প্রতিটি গানের মর্মকথায়। ভাবতত্ত্বের পুণ্যসলিলে। গানের কথায় জীবনরস, সুরের প্রেরণা পেলেই তা প্রাণবান।

উনিশ শতকের বাংলার বহু প্রতিভাধর মনীষী বহু সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত, ও অধ্যাত্মচেতনার জন্ম দিয়েছেন। যা বাংলা দেশের শিক্ষা, সভ্যতা, সংস্কৃতির অপর আলো ফেলেছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁদের অন্যতম এবং রবীন্দ্রগান এক অনন্য ধারা।

প্রাচীন কালের গীতরচনা ও গীতরীতির কথা ছেড়ে দিলে মধ্যযুগে বিশেষত মুসলমান যুগে ক্লাসিকাল বা অভিজাত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে দেখা যেত সুরের প্রাধান্য। কথা সেখানে সুরের দাসত্ব করত। কথা ও সুর দাসত্ব ও প্রভুত্বের সম্পর্ক নিয়ে চললেও মিলন দ্বন্দ্বাতীত ছিল না। কথা ও সুরের অর্ধনারীশ্বর রূপ রবীন্দ্রসঙ্গীত। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে এই দ্বন্দ্বকে রবীন্দ্রনাথ দূর করতে চাইলেন। বললেন কথা ও সুর কেউ কারো দাসত্ব করবে না। চলবে হাত ধরাধরি করে।

কলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি ছিল উনিশ শতকের সাহিত্য সংস্কৃতির পীঠস্থান। সেখানে বসত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসর। বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসতেন অনেক শিল্পী। বিষ্ণু চক্রবর্তী, শ্রীকন্ঠ সিংহ এদের নাম আমরা শুনেছি। ‘ছেলেবেলা’ গ্রন্থে তিনি বিষ্ণু চক্রবর্তীর কথা উল্লেখও করেছেন। কেন তিনি উল্লিখিত হলেন? উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আমলে তিনি উত্তর ভারতীয় রীতির ধ্রুপদ, খেয়াল ছাড়াও বাঙ্গালীর নিজস্ব টপ্পা শ্যামাসঙ্গীত ও অন্যান্য গান গাইতেন। তাঁর গানের সহজ শৈলী রবীন্দ্রনাথকে আকৃষ্ট করল। যদুভট্ট, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রমুখের কাছ থেকেও অফুরন্ত সহযোগ পান রবীন্দ্রনাথ। তখনকার সমাজে প্রচলিত বাংলা টপ্পা, পদাবলী কীর্তন, রামপ্রসাদী, বাউল, ভাটিয়ালী ইত্যাদি তাঁকে গান রচনার প্রেরণা যুগিয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ বলছেন—‘গানে যখন কথা থাকে, তখন কথার উচিত হয় না সেই সুযোগে গানকে ছাড়াইয়া যাওয়া, সেখানে সে গানেরই বাহনমাত্র। গান নিজের ঐশ্বর্যেই বড়ো। বাক্যের দাসত্ব সে কেন করিতে যাইবে। বাক্য যেখানে শেষ হইয়াছে, সেখানেই গানের আরম্ভ। যেখনে অনিবর্চনীয়, সেইখানেই গানের প্রভাব। বাক্য যাহা বলিতে পারে না, গান তাহাই বলে’। রবীন্দ্রনাথ এই দুইয়ের মেলবন্ধন ঘটালেন। সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথায় বলা যায়—‘কথা সুরকে অবজ্ঞা করে কোণঠাসা করেনি, সুর ও কথাকে ছাড়িয়ে পার্থক্যের অসংগতি প্রকাশ করেনি। সংগীতের নতুন সৃষ্টি করেছেন। তোমার হাতের রাখি খানি বাঁধো আমার দখিন হাতে/সূর্য যেমন ধরার করে আলোক রাখী জরায় প্রাতে’। প্রয়োগ হল কবিতার অলংকার, সাধারণ উপমা।

রবীন্দ্রনাথকে তথা রচনার মর্মকথা জানতে হলে রবীন্দ্র জীবনবোধ সম্পর্কে পরিচিত হওয়া দরকার। জীবনের প্রতিটি স্তরে নূতন নূতন ভাবতরঙ্গ রবীন্দ্র জীবনে কাজ করেছিল। প্রতিভাধর শিল্পী তাদের সহায়তায় রচনা করেছেন নতুন নতুন রচনা। জীবনের প্রথম পর্বে প্রকৃতির সঙ্গে সাক্ষাতকে পূর্ণ প্রকাশ দিলেন কবিতায়। ‘নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ’ কবিতায় সেই অনুভুতি আমাদের সকলেরই স্মরণে থাকবে। “আজি এ প্রভাতে রবির কর/ কেমনে পশিল প্রাণের পর/ কেমনে পশিল গুহার আঁধারে প্রভাত পাখির গান/ না জানি কেন রে এতদিন পরে জাগিয়া উঠিল প্রাণ”। গুহার আঁধারে—চিত্রকল্পটি কি সত্যি গুহার আঁধার? নাকি অন্দরমহলের সেই পরিসর যেখানে আলো, গান, জীবনছন্দ পৌঁছয় না। কড়াশাসন, শিশুমনের ওপর যে প্রভাব ফেলে ছেলেবেলা, ‘জীবনস্মৃতি’ ইত্যাদি রচনায় সেই জীবনের ছবি রয়েছে। গানে পেলাম প্রকৃতিকে—ওই পোহাইল তিমির রাতি/ পূর্ব গগনে দেখা দিল নব প্রভাতছটা, জীবন যৌবনে হৃদয়ে বাহিরে প্রকাশিল অতি অপরূপ মধুর ভাতি। (১৮৯০, ‘হিন্দি ভাঙ্গা গান’)

জমিদারী দেখাশুনার সূত্রে রবীন্দ্রনাথ যান শিলাইদহ, পাতিসর অঞ্চলে। সেখানে পরিচিত হন নানা সাধারণ মানুষের সঙ্গে। অনেক গল্প গানের প্রেরণা ভূমি ছিল এই অঞ্চল। ‘পোস্টমাস্টার’, ‘অতিথি’ ইত্যাদি গল্পের প্লট যেমন এই স্থান, তেমনই পরিচিত হন গগন হরকরার সঙ্গে। “আমি কোথায় পাবো তাঁরে/ আমার মনের মানুষ যে রে”। এই গান আমাদের প্রায় সকলেরই জানা। আর এই অসাধারণ গানের অনুসরণে যে “আমার সোনার বাংলা”র রচনা তাও সব বাঙ্গালির কাছে আজ আর অজানা নয়। সাধারণের সঙ্গে যোগ তৈরিতে এ গানের সুর বিন্যাস বাউল সুরের। এ গান ছিল স্বদেশ জাগরণের মাধ্যম।

রবীন্দ্রনাথের প্রাণের যোগ ছিল এই বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে। বিশ্ববোধ ও বিশ্বনিয়ন্তার প্রতি বোধই কবির জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করেছিল বহু ক্ষেত্রে। “বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো/ সেই খানে যোগ তোমার সাথে আমারো”—এই গানের মধ্যে প্রকাশ পেল সেই বিশ্বজনীন ভাবনা। “যুগে যুগে বুঝি আমায় চেয়েছিল সে/ সে যেন মোর পথের ধারে রয়েছে বসে মোর পথের ধারে রয়েছে বসে”। কবি বললেন—“যুগে যুগে আমি ছিনু তৃণে জলে”। অনাদি অনন্তের এই পথচলায় কবির অনুভব—“আপনাকে এই জানা আমার ফুরাবে না/ এই জানারই সঙ্গে সঙ্গে তোমায় চেনা”।

যে কোন সৃষ্টির পিছনেই থাকে আত্মনিবেদন, অহংবোধ শূন্য একজন শিল্পীর গানই ঈশ্বরের চরণে নিবেদিত হতে পারে। ঈশ্বরের ভাবনা সরিয়ে দিলেও প্রকাশের ক্ষেত্রে যখন কোন শিল্পী নিজের সত্তাকে হারিয়ে ফেলেন, তখনই ঈশ্বর হয়ে ওঠেন বন্ধু। “মন দিয়ে যার নাগাল নাহি পাই/ গান দিয়ে সেই চরণ ছুঁয়ে যাই/ সুরের ঘোরে আপনাকে যাই ভুলে/ বন্ধু বলে ডাকি মোর প্রভু রে”। এই বন্ধু সম্বোধনে রবীন্দ্র রচনায় বহু গান সংযোজিত হয়েছে।

ক্ষণিকার ‘যথাস্থান’ কবিতায় কবির প্রশ্ন ছিল—“কোন হাটে তুই বিকোতে চাস ওরে আমার গান?/ কোনখানে তোর স্থান?” ‘ক্ষণিকা’ কাব্যগ্রন্থে কবি লেখেন—“সেইখানেতে সরল হাসি সজল চোখের কাছে/ বিশ্ববাঁশির ধ্বনির মাঝে যেতে কি সাধ আছে?/ হঠাৎ উঠে উচ্ছ্বসিয়া কহে আমার গান—/ সেইখানেতে মোর স্থান”। (‘যথাস্থান’)

গান যেতে চায় সেখানেই যেখানে অনাড়ম্বর সহজ, সরল আন্তরিকতা আছে।

বিধাতার বিশ্বসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গীতের এক অদৃশ্য যোগ আছে। “বাজে বাজে রম্যবীণা বাজে/ অমল কমল মাঝে, জ্যোৎস্না রজনী মাঝে/কাজল ঘন মাঝে, নিশি আঁধার মাঝে/ কুসুম সুরভি মাঝে বীণরনন শুনি যে—প্রেমে প্রেমে বাজে”। বিশ্ববীণার নানা রাগিনীর সুর শুনতে হলে নিখিল ভুবনকে হারাতে হয়। বাইরের জগতে নয়, অন্তরে বীণা বাজাতে হয়। “রূপে তোমায় ভোলাব না, ভালবাসায় ভোলাব/ হাত দিয়ে দ্বার খুলব না গো গান দিয়ে দ্বার খোলাব”। রবীন্দ্রদর্শনে এই ভাব ভারতীয় সংস্কৃতিরই ধারণাকে প্রকট করে। একই বোধ ‘শ্যামা’ নৃত্যনাট্যের মধ্যে দেখান কবি।

প্রকৃতি ও বিশ্বপ্রকৃতির অঙ্গ হিসেবে নিজেকে অনুভব করে কবি গর্বিত। “মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকাল মাঝে/ আমি মানব একাকী ভ্রমি বিস্ময়ে, ভ্রমি বিস্ময়ে”। এই বিস্ময় থেকেই আসে গান। “আকাশ ভরা সুর্য তারা বিশ্ব ভরা প্রাণ…/ বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান”।

প্রকৃতিকে তার আপন রূপে বর্ণনা করা আত্মমগ্ন কবির পক্ষে কঠিন। কারণ কবির অন্তরের যোগ সেখানে তৈরি হওয়া অবশ্যম্ভাবী। “বিশ্ববীণারবে বিশ্বজন মোহিছে’র মতো গানে প্রকৃতির বাহ্যরূপের বর্ণনা রয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ গানে প্রথম অংশে বাহ্যরূপের বর্ণনা কবির অন্তরঙ্গ রূপে পৌঁছোয়। ‘আজি বারি ঝরে ঝর ঝর ভরা বাদরে/ আকাশ ভাঙ্গা…” এই গানের মাঝে রয়েছে ‘অরে বৃষ্টিতে মর ছুটেছে মন, লুটেছে এই ঝড়ে/ বুক ছাপিয়ে তরঙ্গ মোর কাহার পায়ে পড়ে/ অন্তরে আজ কী কলরোল, দ্বারে দ্বারে ভাঙল আগল/ হৃদ মাঝারে জাগল পাগল আজি ভাদরে’। এই বর্ষার মাতন ঘটছে ‘বাহিরে’, ‘ঘরে’ উভয়েই।

‘গীতবিতানে’র গানগুলিতে নানা অলংকার/ চিত্রকল্পের সমাহার পূজা-৬ গান নিশীথের বুকের মাঝে এই যে অমল উঠল ফুটে রে/ উঠল ফুটে স্বর্ণকমল, (তুমি যে সুরের আগুন) নবীন জীবনের জন্ম মুহূর্ত আঁকা রয়েছে একটি গানে—“তোমার কাছে এ বর মাগি/ মরণ হতে যেন জাগি’। গান যেমন বাঁশির বুকে জন্ম নেয়, তা মাতৃস্তন্য সুধা ধন্য শিশুর মতই বিকশিত। ত্রিণ তরুর পক্ষে যেমন আলোর প্রয়োজন তেমনি ‘সেথেয় তরু তৃণ যত/ মাটির বাঁশি হতে অঠে গানের মতো”।

কাব্যগুণে বহু গান কবির বহু কবিতার থেকে শ্রেষ্ঠ। রবীন্দ্র গানে যে অলংকার ব্যবহৃত হয়েছে তা কষ্ট কল্পিত নয়, বরং স্বতঃস্ফূর্ত। বিশ্ববীণা রবে বিশ্বজন মোহিছে গানে “মৃদু বায়ু হিলোল বিলোল বিভোল বিশাল সরোবর মাঝে” অনুপ্রাস অলঙ্কারের দারুণ ব্যবহার। “বৃষ্টি নেশা ভরা সন্ধ্যাবেলা/ কোন বলরামের আমি চেলা/ আমার স্বপ্ন ঘিরে নাচে মাতাল জুটে, যত মাতাল জুটে”—দীর্ঘ খর রৌদ্র তপ্ত পরিবেশের পর নতুন বৃষ্টি হলে সেই মাতলামি চরণে প্রকাশিত।

‘দিনশেষের রাঙা মুকুল জাগল চিতে/ সংগোপনে ফুটবে প্রেমের মঞ্জরীতে’ গানটিতে মিলনের আশ্বাস, দ্বিতীয়টিতে নিবিড় মিলনের জন্য বেদনা ভরা আর্তি। মুকুল জাগল চিতে, এই মুকুল নায়িকার প্রেমের প্রতীক। প্রেমের মঞ্জরী সংগোপনে ফুটবে। সেখানে মন্দবায়ে অন্ধকারে প্রেমিকের সঙ্গে মিলন ইঙ্গিত করে। কিন্তু সেই আসা কি বাস্তবে? বলছেন স্বপন হয়ে এস।

শেষ করি এই গান দিয়ে। যেখানে বিদায়ের কথা বলা। কিন্তু সেই বিদায়ের রেশ রয়ে যাবে সেই গানে। উদাসী হাওয়ার পথ, তন্দ্রাহারা বৌ কথা, বিভোর রাত সব কিছু পেরিয়ে থেকে যাবে মধুর মিলন ক্ষণের আভাস। “এই উদাসী হাওয়ার পথে পথে মুকুল গুলি ঝরে” গানই অসাধারণ তাৎপর্য বহন করে।

'চন্দ্রাবতী-কথা'- এক বীরাঙ্গনা কবির গাথা-সায়ন ভট্টাচার্য

উইলিয়াম শেক্সপীয়ার-কে খুঁজে ফিরি ভারতের শাস্ত্রীয় নৃত্যের তাল-লয়-ছন্দে

সায়ন ভট্টাচার্য

“…আধুনিক ভারতের প্রেক্ষিতে শাস্ত্রীয় এবং অর্ধ-শাস্ত্রীয় নৃত্যকে বিশ্লেষণ করে পুনঃস্থাপিত করার যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।”—জহর সরকার

সাহিত্যশিল্প ও নৃত্যশিল্পের ফল—দুই স্বতন্ত্র শিল্পের মহামিলন। সাহিত্যের বর্ণনাত্মক আত্মপ্রকাশ, নৃত্যাভিনয়ে ফুটে উঠল দেহ-মনের ক্রিয়ায় বিক্রিয়ায়। সেখান থেকেই জন্ম নিচ্ছে কাব্যের আকাশ। সেই কাব্য অনায়াসে ছুঁয়ে যেতে পারে জয়দেব-এর ‘গীতগোবিন্দ’ কিংবা উইলিয়াম শেক্সপিয়ার-এর ‘ম্যাকবেথ’।

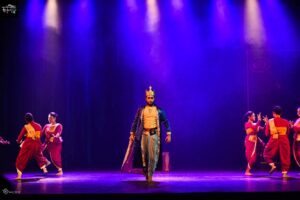

কাব্যের ভাষা হল সভ্যতার ভাষা। কোনও দেশীয় বেড়াজালে তাকে আবদ্ধ করা যায় না। কেন আমরা আজও ফিরে যাই শেক্সপীয়ার-এর কাছে, কেন যতবার উচ্চারণ করি “fair is foul and foul is fair” ততবারই নতুন নতুন ব্যঞ্জনায় ‘ভালো’ আর ‘মন্দ’-এর মুখ-মুখোশের দ্বৈরথ শুরু হয়ে যায়! আসলে কার্ল মার্ক্স-এর অমোঘ বাণী আজকের সমাজ ব্যবস্থার জন্যেও ঐতিহাসিক ভাবে আমাদের ভাবতে বাধ্য করায় যে, ভবিষ্যৎ বিপ্লবের পথ সুঠাম হবে কাব্যের অপার বোধ থেকে। এভাবেই হয়তো বাঘাযতীন ছন্দোনীড় ‘তোর ভিতরে জাগিয়া কে যে’ নৃত্যনাট্যের মাধ্যমে ছুঁয়ে দেখতে চেয়েছে উইলিয়াম শেক্সপিয়ার-এর কালজয়ী নাটক ‘ম্যাকবেথ’-কে। নৃত্যনাট্যের চিরাচরিত যে বিন্যাস সেখান থেকে সৌমালিনী সেনগুপ্ত অনেকটাই সরে এসে বিষয়টিকে দেখার চেষ্টা করেছেন। নৃত্য ও অভিনয়—এক একটি স্বতন্ত্র শিল্পের মতো একদেহে লীন গোটা নাট্যে। প্রথম আকর্ষণ এখান থেকে তৈরি হয়। সম্পূর্ণভাবে টেক্সটকে ভাঙচুর করে অতনু চট্টোপাধ্যায় একটা ভয়াবহ সময়ের ভাষ্য তৈরি করেছেন।

আলোচনা শুরু করতে ইচ্ছে করছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর একটা ভাবনাকে সামনে রেখে। কলম্বোতে ‘শাপমোচন’ অভিনয়ের সময় একটি পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। তাতে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, “I am requested to give our audience some idea of the story upon which the musical play to be performed tonight is based. Let me confess that the story is immaterial, it can be ignored with impunity. I ask my audience not to distract their attention by seeking meaning which belongs to the alien kingdom of language, but keep their minds passive in order to be able to receive an immediate impression of the whole to capture the spirit of art which reveals itself in the rhythm of movements, in the lyric of colour, form and sound, and refused to be defend or described by words.” (‘গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক ভারতীয় নৃত্য’/ শান্তিদেব ঘোষ)

মাঝে মাঝে মনে হয় ভারতবর্ষ তথা পৃথিবীর এখন একটাই আশ্রয়—লোভ। লোভ থেকে জন্ম নেয় আকর্ষণ, নিজেকে বড়ো করে দেখানো আর নিজের সেই ছদ্মরূপ দেখার অদম্য ইচ্ছায় মানুষ কোন পর্যায়ে চলে যেতে পারে তা আমরা প্রতি মুহূর্তে প্রযুক্তি অধ্যুষিত পৃথিবীতে দেখছি। শেষ পরিণতি হতাশা, তারপর মৃত্যু। একটা মিথ্যাবিশ্ব তৈরি করার জন্য অদৃশ্য ম্যাকবেথ-রা কত অনায়াসে মূল সমস্যা থেকে সরিয়ে দিচ্ছে জনগণকে। যেমন ভাবে করুণা পাওয়ার ছলে অজ্ঞান হওয়ার অছিলায় গোপনে চলে ‘ডানকান’ নামক সত্যের হননকাজ। ঠিক যেমন ভাবে অভয়া মিথ্যা হয়ে যায়—মননহীন প্রতিবাদী রঙমশালের আলোয় ধাঁধিয়ে যায় আসল সত্য।

এই মননের মৃত্যুর এক একটা রূপ কখনও ফুটে ওঠে ভরতনাট্যমের মধ্যে দিয়ে কিংবা কালারিপাইটুর ভাষায়। কথাকলি-র ছন্দে জেগে ওঠে প্রতিবাদ। সৌমালিনী এক একটা দৃশ্যকে নৃত্যের দর্শনের সঙ্গে তৈরি করেছেন অপূর্ব এক মিশেল দিয়ে। বিশেষ করে লেডি ম্যাকবেথ-এর (চরিত্রে সৌমালিনী সেনগুপ্ত) মনের অবস্থাকে নবরসের বিন্যাসের মধ্যে দিয়ে দেখা চেষ্টা—যেন এক নতুন বয়ান সৃষ্টি করেছে শেক্সপীয়ারকে নিয়ে তৈরি এই নবনাট্যে। যোগ্য সঙ্গত দিয়েছেন ম্যাকবেথ চরিত্রে সৌমদীপ মাইতি। মঞ্চের বিন্যাসে একটি উঁচু অংশ (স্টেজ রাইট) বারবার যেন শাসকের সমস্ত চাপিয়ে দেওয়া নীতির খণ্ড হয়ে জেগে থাকে।  বাকি শূন্য মঞ্চে হাহাকার। ডাইনিদের চরিত্রে অপূর্বা রায়, অদ্রীজা দত্ত, ও শ্রেয়সী দাস নৃত্য ও অভিনয়কে খুব সুন্দর সাম্যের মধ্যে দিয়ে নিয়ে গেছে। গোটা ‘ম্যাকবেথ’ নাট্যের গুরুত্বপূর্ণ একটা জায়গা হল ছন্নছাড়া রাষ্ট্র, উশৃঙ্খল রাষ্ট্র ব্যবস্থা—সেইভাবেই কোথাও যেন মূল টেক্সটের একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গাও। শাস্ত্রীয় নৃত্যের আঙ্গিকের মধ্যে সবসময়ই একটা ভরাট করে কাজ করার জায়গা তৈরি হয়ে যায়—কিন্তু এই নাটকে তা হয়নি। হেকেট-এর চরিত্র (মিঠু চক্রবর্তী) যেন অন্তরের চোরা স্রোত হয়ে যায়; শুধু মাত্র লেডি ম্যাকবেথ-এর নয়; বরং সামগ্রিকভাবে আজকের সময়ের কূটনৈতিক প্রতিনিধি স্বরূপ। মঞ্চে ভেসে আসে অপরূপা দে-র কণ্ঠে, “কিন্তু কে আছে সে দর্পণের বিপরীত পিঠে? লেডি ম্যাকবেথ-এর আরেক সত্তা হেকেট। বারবার লেডি ম্যাকবেথ তাই ডুব দেয় তার মায়া দর্পনে। খোঁজে তার ভিতরে কে জেগে, যে তার মতো এক কোমল প্রাণকেও করে তুলেছে অস্থির অসহিষ্ণু।”

বাকি শূন্য মঞ্চে হাহাকার। ডাইনিদের চরিত্রে অপূর্বা রায়, অদ্রীজা দত্ত, ও শ্রেয়সী দাস নৃত্য ও অভিনয়কে খুব সুন্দর সাম্যের মধ্যে দিয়ে নিয়ে গেছে। গোটা ‘ম্যাকবেথ’ নাট্যের গুরুত্বপূর্ণ একটা জায়গা হল ছন্নছাড়া রাষ্ট্র, উশৃঙ্খল রাষ্ট্র ব্যবস্থা—সেইভাবেই কোথাও যেন মূল টেক্সটের একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গাও। শাস্ত্রীয় নৃত্যের আঙ্গিকের মধ্যে সবসময়ই একটা ভরাট করে কাজ করার জায়গা তৈরি হয়ে যায়—কিন্তু এই নাটকে তা হয়নি। হেকেট-এর চরিত্র (মিঠু চক্রবর্তী) যেন অন্তরের চোরা স্রোত হয়ে যায়; শুধু মাত্র লেডি ম্যাকবেথ-এর নয়; বরং সামগ্রিকভাবে আজকের সময়ের কূটনৈতিক প্রতিনিধি স্বরূপ। মঞ্চে ভেসে আসে অপরূপা দে-র কণ্ঠে, “কিন্তু কে আছে সে দর্পণের বিপরীত পিঠে? লেডি ম্যাকবেথ-এর আরেক সত্তা হেকেট। বারবার লেডি ম্যাকবেথ তাই ডুব দেয় তার মায়া দর্পনে। খোঁজে তার ভিতরে কে জেগে, যে তার মতো এক কোমল প্রাণকেও করে তুলেছে অস্থির অসহিষ্ণু।”

এই নাট্যের সবচেয়ে বড় উপাদান যেহেতু নৃত্য তাই বিশেষ ভাবে নৃত্যশিল্পীদের কথা বলতে হয়, যেমন সুপ্রীতি দাস, তুহিনা ঘোষ, সমৃদ্ধা দত্ত, দময়ন্তী নাগ, ঋতুশ্রী ধর, অলকানন্দা দাশগুপ্ত। ওরা নাচ করছে, আর যেন একটা অন্ধকার সময় ওদের নাচিয়ে চলেছে। ওদের ভিতরের জমে থাকা ভয় থেকে এক একটা তাল কাঁপিয়ে দিচ্ছে ওদের দেহের হিল্লোল, মনের শংকা। যেন চোখের জলের কথা ওরা লিখে দিচ্ছে ঘুঙুরের তীব্র ঝংকারে।

এই নাটক খুব স্পষ্ট করে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে একটা বার্তা দিয়ে যায়—কাব্য, নাট্য ও নৃত্যের ‘ধ্রুপদী’ ঐতিহ্যের সঙ্গে সমকালীনতার কোনও বিরোধ নেই। পুরোনো মানেই খারাপ এমনটা নয়, তার মূল রসদটা ঠিক করে পুনঃস্থাপিত করতে পারলেই সত্যটা মানুষের কাছে স্পষ্ট হয়। ‘তোর ভিতরে জাগিয়া কে যে’ সেখানে একটা সনাতনী ভারতের রূপকল্প তৈরির বিরুদ্ধে বেশ দৃঢ় একখান প্রত্যুত্তর।

সুশীলকুমার দে ও বাংলাবিদ্যাচর্চার সেকাল-তন্ময় দেবনাথ

সুশীলকুমার দে ও বাংলাবিদ্যাচর্চার সেকাল

তন্ময় দেবনাথ

‘বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস’-চর্চা করতে গিয়ে প্রথমেই যে বইটি পড়ে বিস্মিত হয়েছি তা হল সুশীলকুমার দে’র ‘Bengali Literature in the Nineteenth Century’, অর্থাৎ ইংরেজি ভাষায় লেখা আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস। শুধুমাত্র এই গ্রন্থটি নয় সুশীলকুমার দে ইংরেজি ভাষাতে ‘Aspects of Sanskrit Literature’ (১৯৫৯), ‘Ancient India Erotics and Erotic Literature’ (১৯৫৯), ‘Sanskrit Poetics as a study of Aesthetics’ (১৯৬৩) প্রভৃতি মৌলিক গ্রন্থও লিখেছেন। উল্লেখ্য ১৯৫৪–তে তাঁর প্রথম বাংলা প্রবন্ধসংগ্রহ ‘নানা নিবন্ধ’ প্রকাশিত হয়েছিল। ‘Bengali Literature in the Nineteenth Century’ গ্রন্থটির নির্দেশিকা তৈরি করেছিলেন মোহিতলাল মজুমদার, ভূমিকায় তা বলা আছে। কিন্তু কোনো অজ্ঞাত কারণে নির্দেশিকাটি ছাপা হয়নি। তবে ‘ভারতী’ পত্রিকায় (ভাদ্র, ১৩২৬) মোহিতলাল এই গ্রন্থের একটি সমালোচনা লিখেছিলেন। এখানে লেখকের সমাজ–বিশ্লেষণী মানসিকতাকে যথেষ্ট সাধুবাদ জানানো হয়েছে। গ্রন্থটিতে আমরা ইতিহাস ও সাহিত্য–সমালোচনাকে একই সঙ্গে সম্মিলিত হতে দেখেছি। বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগের প্রথম পঁচিশ বছরের ইতিহাসের বর্ণনা রয়েছে এখানে। সুশীলকুমার দে ১৯১৭ সালে প্রেমচাঁদ–রায়চাঁদ বৃত্তিভোগী হিসেবে গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯১৯–এ তা প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থ রচনা শেষ হতেই তিনি বিলেত চলে যান।

‘Bengali Literature in the Nineteenth Century’ গ্রন্থটির নির্দেশিকা তৈরি করেছিলেন মোহিতলাল মজুমদার, ভূমিকায় তা বলা আছে। কিন্তু কোনো অজ্ঞাত কারণে নির্দেশিকাটি ছাপা হয়নি। তবে ‘ভারতী’ পত্রিকায় (ভাদ্র, ১৩২৬) মোহিতলাল এই গ্রন্থের একটি সমালোচনা লিখেছিলেন। এখানে লেখকের সমাজ–বিশ্লেষণী মানসিকতাকে যথেষ্ট সাধুবাদ জানানো হয়েছে। গ্রন্থটিতে আমরা ইতিহাস ও সাহিত্য–সমালোচনাকে একই সঙ্গে সম্মিলিত হতে দেখেছি। বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগের প্রথম পঁচিশ বছরের ইতিহাসের বর্ণনা রয়েছে এখানে। সুশীলকুমার দে ১৯১৭ সালে প্রেমচাঁদ–রায়চাঁদ বৃত্তিভোগী হিসেবে গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯১৯–এ তা প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থ রচনা শেষ হতেই তিনি বিলেত চলে যান।

বাংলা সাহিত্যের প্রতি সুশীলকুমার দে’র আগ্রহের প্রধান কারণ হয়তো অনেকটাই পারিবারিক। প্যারীচাঁদ মিত্রের সঙ্গে তাঁদের পারিবারিক আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। এছাড়া দ্বিতীয় কারণ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ। কেননা, ‘Bengali Literature in the Nineteenth Century’ গ্রন্থটি রচনার সময় তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাগারের পূর্ণ ব্যবহার করেছিলেন। সুশীলকুমার দের সঙ্গে যখন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রথম যোগাযোগ স্থাপিত হল তখন পরিষদের সভাপতি ছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। উল্লেখ্য সেইসময় পরিষদের সংগৃহীত গ্রন্থের তালিকা প্রস্তুতের কাজ চলছিল। ১৩২৪–এ তার প্রথম তালিকা প্রকাশিত হয়। প্রথম তালিকাটি ছিল গল্প ও উপন্যাসের, প্রস্তুতকারক ছিলেন প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। এবং একই বছরেই কাব্য–কবিতা নিয়ে প্রস্তুত করা হয় দ্বিতীয় তালিকা। এরপর ১৩২৫–এ নাটকের ও ১৩২৬–এ জীবনচরিতের তালিকাটি প্রস্তুত করেছিলেন সুশীলকুমার দে। (পরিষৎ পরিচয়, ১৩৪৬, পৃ. ১৩৭)। এই কাজ করার সময় থেকেই তিনি চূড়ান্ত ভাবে বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হন। তার ওপর ছিল সভাপতির সংস্পর্শ। এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সুশীলকুমার দে যখন চাকরি নিয়ে যান, তখন হরপ্রসাদ শাস্ত্রীই সেখানকার বাংলা–সংস্কৃত বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। ১৯২১–এ স্থাপিত এই বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন সংস্কৃত ও বাংলা মিলিয়ে একটিই বিভাগ ছিল।

সেকাল ও একালের ব্যবধান বিস্তর। সেকালের পণ্ডিত স্মৃতিশাস্ত্র পড়তেন সামাজিক বিধান নির্ণয়ের জন্য আর একালের পণ্ডিত তা পড়েন প্রাচীন ভারতের সামাজিক বিন্যাস বোঝার চেষ্টায়। হঠাৎ কেন এই কথা? সুশীলকুমার দে বি. এ. পড়বার সময় সংস্কৃতই ছিল তাঁর অন্যতম বিষয়। কিন্তু পরে তিনি এম. এ. পাশ করেন ইংরেজি সাহিত্যে। উনিশ শতকে সংস্কৃত–চর্চার দুটি ধারা তৈরি হয়েছিল। রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রীরা দ্বিতীয় ধারার। সম্ভবত রাজেন্দ্রলাল মিত্রই পাশ্চাত্য পদ্ধতিকে অনুসরণ করে বাঙালিদের মধ্যে ভারতবিদ্যাচর্চার নতুন ধারার জন্ম দেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ‘কৃষ্ণচরিত’ তারই অনুসরণ। পরবর্তীকালে সুশীলকুমারও হরপ্রসাদের সান্নিধ্যে এই নতুন ধারার আলোচনার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। যদিও তাঁর পরিবারে সংস্কৃত ভাষার কোনো অনুশীলন হত কিনা সে বিষয়ে জানা যায় না।

উত্তর কলকাতার এক কায়স্থ পরিবারের ছেলে সুশীলকুমার (জন্ম ২৯ জানুয়ারি, ১৮৯০) কটকের কলেজিয়েট স্কুলে নিজের ছাত্র জীবনের শুরু করেন। তখন তাঁর সহপাঠী ছিলেন রমেশচন্দ্র মজুমদার। তারপর একসঙ্গে প্রেসিডেন্সিতে। তবে সুশীলকুমার ইংরেজিতে এম. এ. পাশ করলেও সংস্কৃত বিষয়ে তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। আবার এই একইসঙ্গেই যুক্ত হয়েছিল তাঁর ইতিহাসবোধ। যার প্রমাণ ছড়িয়ে রয়েছে Bengali Literature থেকে শুরু করে ইংরেজি ভাষায় লেখা তাঁর গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের ইতিহাস পর্যন্ত।

১৯১২–তে তিনি আইন পরীক্ষাতে পাশ করার পর সীমিত কালের জন্য প্রেসিডেন্সির ইংরেজির অধ্যাপক হন। এবং ১৯১৩–তে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে আসেন। ১৯২১–এ লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. লিট. পাওয়ার পর ১৯২৩–এ আবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন এবং সংস্কৃত পড়াতে থাকেন। সেইসঙ্গে ইংরেজি বিভাগে অধ্যাপনার পাশাপাশি বাংলা বিভাগের অতিরিক্ত অধ্যাপকও ছিলেন। এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের অধ্যাপক হিসেবে যুক্ত হন। সেইসময় এই একই বিভাগেই অধ্যাপনা করতেন মহম্মদ শহীদুল্লাহ। তারপর ১৯৫১–তে সংস্কৃত কলেজের গবেষণা বিভাগের রিসার্চ প্রফেসর এবং পরে ১৯৫৫–তে নবস্থাপিত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে সেখানকার বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান হন। একই সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন তাঁর প্রাক্তন ছাত্র অজিতকুমার দত্ত। সেইসময় এই বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন বুদ্ধদেব বসু। পরে সুশীলকুমার এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বিভাগের ডিনও হয়েছিলেন।

লক্ষ করলাম, ১৯১৭ সালে তিনি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লিখলেও পাকাপাকিভাবে বাংলা পড়ানো শুরু করছেন এই বই প্রকাশের বহু পরে। তার আগে তিনি হয় সংস্কৃত না হয় ইংরেজি সাহিত্য পড়িয়েছেন এবং এই দুই ভাষার সাহিত্যের প্রতি অসীম আগ্রহ দেখিয়েছেন। এমনকি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করা কালীন তিনি ইংরেজি বিভাগে স্বইচ্ছায় ব্রাউনিঙের কবিতা এবং পোপ–ড্রাইডেনের স্যাটায়ার পড়িয়েছেন। তখন ইংরেজি বিভাগের প্রধান ছিলেন প্রফুল্লকুমার গুহ।

‘Bengali Literature in the Nineteenth Century’ গ্রন্থটি যখন লেখা হয় তখন শুধুমাত্র উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস নিয়ে তেমন কোনো গ্রন্থই লেখা হয়নি। তাই বলা চলে সেইসময় এই গ্রন্থের সূত্র ধরে পরবর্তীকালে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার ধারা অনেকটাই অনুমিত হয়েছিল। এই গ্রন্থের দীর্ঘ ভূমিকা (Introductory Retrospect) বাংলা সাহিত্যের পাঠকের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান। একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতেই পারে সুশীলকুমার দে তাঁর এই বইতে তথ্যের পূর্ণতাকেই বেশি করে গুরুত্ব দিয়েছেন। বাঙালি সমাজের বিশ্লেষণ ও একইসঙ্গে সাহিত্য সমালোচনা যথোচিত ভাবে বর্ণিত হলেও কেন জানি না তথ্যের পরিমাপ সবচেয়ে বেশি কেন্দ্রীভূত হয়েছে এই গ্রন্থে। ১৯৬২ সালের দ্বিতীয় সংস্করণে গ্রন্থটির দুটি ভাগ করা হয়েছে। প্রথম ভাগে আছে পুরানো গান, পাঁচালী ও পাদ্রীদের রচনা এবং দ্বিতীয় ভাগে আছে আধুনিক লেখক ও তাঁদের লেখালিখি। উল্লেখ্য, প্রথম সংস্করণে গ্রন্থটির আলোচনা শেষ হয়েছে ১৮২৫ সালে কিন্তু দ্বিতীয় সংস্করণে এসে তা বেড়ে হয় ১৮৫৭। উনিশ শতকে ঔপনিবেশিক ব্যবস্থায় ইংরেজি শিক্ষার সূচনা, হিন্দু কলেজ, ডিরোজিও ও ইয়ং বেঙ্গল প্রভৃতি বিষয় সংক্রান্ত আলোচনা গ্রন্থটিকে যথার্থ মর্যাদা দিয়েছে। তাই গ্রন্থটির মধ্যে লেখকের বাঙালি সমাজ এবং বাংলা সাহিত্যের প্রতি একনিষ্ঠ মনোযোগের পরিচয় খুব সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তবে মনে হয় ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত ‘ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিজীবনী’ (১৯৫৮)-তে সুশীলকুমার দে’র লেখা দীর্ঘ ভূমিকাটি ‘Bengali Literature’ গ্রন্থটির সঙ্গে মিলিয়ে পড়লে বাংলা কবিয়াল ও তাঁদের গান বিষয়ে আমাদের ধারনা আরও স্পষ্ট হতে বাধ্য।

তবে, ‘Bengali Literature’ গ্রন্থটি সুশীলকুমার দে ইংরেজি ভাষায় রচনা করলেও তিনি দীনবন্ধু মিত্রকে নিয়ে লেখা ছোট্টো একটি বইতে (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শরৎচন্দ্র স্মারক বক্তৃতা, ১৯৫১) বাঙালি রুচির ব্যাপারে যথেষ্ট দুঃখ প্রকাশ করেছেন। তার কারণ ছিল এইরকম, সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমরা অধিক মাত্রায় ইংরেজি ভাবাপন্ন হয়ে পড়ছি, যা ভবিষ্যতের জন্য খুব বিপজ্জনক। সুতরাং ইংরেজি ভাষায় শিক্ষিত এই মানুষটি বাংলা ভাষার প্রতি যে নাড়ির টান তা মর্মে মর্মে অনুভব করেছিলেন। তা অবশ্য উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের বাঙালিদের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে কেন্দ্র করে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনেরই উত্তরাধিকার।

শুধু তাই নয়, ইংরেজি ও সংস্কৃত দুই ভাষার সাহিত্যেই বিদগ্ধ পণ্ডিত বাঙালির জন্য বাংলা প্রবাদ সংগ্রহেও গভীর মনোযোগী হয়েছিলেন সুশীলকুমার। এবং ‘বাংলা প্রবাদে’র (সম্পাদিত, কলকাতা ১৩৫২) ভূমিকাতেও তিনি আক্ষেপের সঙ্গে বলেছেন “আমরা শিক্ষায় ভাবে ও চিন্তায় বাঙালী হইয়াও অবাঙালী হইতে বসিয়াছি।”

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো, মৌলিক রচনা কিংবা সম্পাদিত গ্রন্থ ছাড়াও তিনি বেশ কয়েকটি কবিতার বইও লিখেছিলেন। তাঁর প্রথম কবিতার বই ‘দীপালি’ (কলকাতা ১৩৩৫)। তবে বাংলা কবিতার আলোচনা প্রসঙ্গে কবি হিসেবে তিনি ততটাও আলোচিত হন না, কিন্তু তাঁর কবিতার গ্রহণযোগ্যতা অনস্বীকার্য। আজ একদিকে বাংলা ভাষাকে ধ্রুপদী ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান আর পাশাপাশি বাংলা ভাষা ও বাংলাবিদ্যাচর্চার চরম সংকটের মুহূর্তে এমন একজন ব্যক্তিত্বকে স্মরণ করা খুব অত্যুক্তি হল না বৈকি। এইভাবেই ঐতিহ্য-চর্চার মাধ্যমে যদি কখনো আমাদের কাঙ্ক্ষিত সময়কে ফিরে পাওয়া যায়! তাছাড়া বর্তমান রাষ্ট্র-রাজনীতির মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আমরা এছাড়া আর বিশেষ কিই-বা করতে পারি!

ঋণ:

ভবতোষ দত্ত, ‘আচার্য সুশীলকুমার দে: কর্ম ও কীর্তি’

দীনেশচন্দ্র সেন, ‘আশুতোষ-স্মৃতিকথা’

ঐ, ‘ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য’

সুকুমার সেন, ‘দিনের পরে দিন যে গেল’