ভাণ পত্রিকা

৪৯ তম ই-সংস্করণ ।। ৬০ তম সংখ্যা ।। জুলাই , ২০২৫

সম্পাদক :

সম্পাদনা সহযোগী :

প্রচ্ছদ :

অন্যান্য কাজে :

ভাণ-এর পক্ষে:

পার্থ হালদার

কর্তৃক

৮৬, সুবোধ গার্ডেন, বাঁশদ্রোণী, কলকাতা: ৭০০০৭০ থেকে প্রকাশিত। যোগাযোগ: ৯৬৪৭৪৭৯২৫৬

(হোয়াটসঅ্যাপ) ৮৩৩৫০৩১৯৩৪ (কথা /হোয়াটসঅ্যাপ)

৮৭৭৭৪২৪৯২৮ (কথা) bhaan.kolkata@gmail.com (ই-মেল)

Reg. No: S/2L/28241

সূচিপত্র

বর্ষায় লাস্যময়ী তিলোত্তমা কলকাতা – কিশলয় জানা

হাস্যরসের স্রষ্টা ব্রজেন্দ্রকুমার দে-তরুণকুমার দে

বাংলা বাজারে সুপারস্টার জিতের খাকি চ্যাপ্টার হিট– অজন্তা সিন্হা

ছোটদের ছবি : খায় না মাথায় দেয়? (২য় পর্ব) -অরিত্র দে

‘চন্দ্রাবতী-কথা’- এক বীরাঙ্গনা কবির গাথা-সায়ন ভট্টাচার্য

সম্পাদকের কথা

।।সম্পাদকের কথা।।

জুলাই , ২০২৫

‘গণতান্ত্রিক-চোর’ শব্দবন্ধটি ক্রমশ বেশ জনপ্রিয় হচ্ছে। চোরেদের ভেতরকার গণতন্ত্র সমন্ধে আমরা কিছু জানি না। না জানাটাই স্বাভাবিক। নইলে মানুষের মন, মনে মনে কখন কী মানে করবে তার কি কোনো মানে আছে? আমাদের আগ্রহ গণতন্ত্রে নির্বাচিত চোরদের নিয়ে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ব্যাপারটি চোরেদের সম্মেলনে ঘটলে বলার কিছু ছিল না। জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হলে ‘গণতান্ত্রিক-চোর’ বলতে বাধা থাকার কথা নেই। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে একাধিকবার নির্বাচিত চোট্টামণ্ডলী যখন সমাজের একটা বৃহৎ অংশকে চোর বা চোর সমাজের স্বাভাবিক অংশীদার করে তোলেন, তখন আর ‘চোর’ চরিত্রটি তেমন অসামাজিক থাকে না! তার সামাজিক মান্যতা তৈরি হয়। যদি বেশিরভাগ মানুষ বহুবিধ কারণে কলমে-বকলমে চোরেদের সমর্থক হয়ে ওঠেন, চোরেদের তল্পিবাহক, চামচা, চোরাই মালের ভাগীদার হয়ে ওঠেন, চৌর্যবৃত্তিকে অন্যান্য বৃত্তি সকলের একটি মনে করেন, তখন আর চৌর্যবৃত্তিকে ঘৃণার চোখে দেখা কঠিন! গোদি মিডিয়া যদি চুরির বখরা পেয়ে দিনরাত চোরকে সাধু, সাধুকে অসাধু প্রমাণ করতে প্রণিপাত করে তবে চোর হয়েও বিপুল যশলাভ সম্ভব। জেলবন্দী হয়েও রাজকীয় আতিথেয়তা লাভে বঞ্চিত হতে হয় না। খোদ রাষ্ট্রব্যবস্থা যদি চোরদের বাঁচাতে প্রণিপাত করে তখন তো বে-আইনী চোর, আইন রক্ষকদের আনুকূল্যে তত বে-আইনী থাকেন না আর!

আদতে মুনি-ঋষিরা গণতন্ত্রের যতই বিদগ্ধ ব্যাখ্যা ট্যাখ্যা দেন না কেন, গণতান্ত্রিকতার সর্বজনমান্য অর্জনটি হল শয়ের মধ্যে সবচেয়ে বেশি যে পাবে সে জয়ী, যে জয়ী সে ভালো, যে ভালো সেই নৈতিক, যে নৈতিক সেই শাসক। শাসক মাত্রই পূজ্য, পূজা মানে প্রসাদ, প্রসাদ অর্থে অনুগ্রহ। অনুগ্রহকে ‘গলগ্রহ’ হিসেবে ব্যাখ্যাকারীরাই দেশের-দশের শত্রু। এরা না করবে চুরি, আর না সহিবে অন্যের চুরি— বড্ডো নীচ প্রবৃত্তি, বড়ো ঈর্ষা!

কলকাতায় এসে ইয়াবড় কালেজে যখন ভর্তি হলুম, তখন উচ্চারণে পুরুলিয়া— বাঁকুড়ার ধ্বনি ধ্বনিত হওয়ায় কলকাতার সন্তানদের খোরাক হয়েছিলাম। ভদ্র সন্তানদের ধারণা ছিল না, ওরা যদি পুরুলিয়া বাঁকুড়াতে বকনি মারতে যেত, দেখতো তৎঅঞ্চলে নিজেদেরই কেমন অদ্ভুতুড়ে ঠেকত তাদের! সবাই বলত ‘এরা কে ভাই! কেমন ধারা কথা কয়? বুঝতে সময় লাগার কথা নয়, একদেশে যা ‘শুদ্ধ’ অন্যদেশে তা-ই ‘অশুদ্ধ’। এসব পোস্টমর্ডান আবিষ্কার। কিছুই ভালো নয়, কিছুই মন্দ নেই। মানুষ যা মনে করছে সেটি হচ্ছে ঠিক সেটি-ই। যত ‘মন’ তত ‘মানে’। কোনো স্ট্যান্ডার্ড নেই, বেশি লোকের সমধর্মী আচরণই ‘আসল’। পপুলিস্ট পলিশি একেই শিরোধার্য করে এগোয়। এগোয় বলেই তেমন একটা ভেট ছাড়াই ম্যালা ভোট পায়! ফলে চুরির সুড়ঙ্গে যদি প্রত্যক্ষে-অপ্রত্যক্ষে বহুজন নেমে পড়ে তবে ঠেকাবে কে? পুঁজিবাদী বেতন-কাঠামোয় ক্ষমতা মেপে জনতা যদি চুরির বখরা ভাগ করে ‘সৎভাবে’ এগোতে পারে, তবে— বহুজন হিতায়/বহুজন সুখায় চ..

এই সময়ে আমার শ্রেণিকক্ষের অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী একত্রে ফেল করেছে। দেখলাম ফেল করবার অনুশোচনা ওদের বিন্দুমাত্র স্পর্শ করতে পারেনি। উপরন্ত তারা হাসছে, দন্ত বিকশিত করছে, ফূর্তির টোনে সোচ্চারে বলেছে ‘স্যর ফেল মেরেছি.. হে হে হে।’ কালে কালে পরীক্ষায় ফেল করা যে এমন আমোদের বিষয় হয়ে উঠতে পারে এ জিনিস অকল্পনীয়। কালচারাল শকে আচ্ছন্ন হতে হতে বুঝলাম ‘গণতন্ত্র’ মানুষকে কী পরিমাণ স্ট্রঙ্গার বানাতে পারে! আমাদের সময় দু’চারজন ফেল করত। বেচারা ফেলু দলটি মুখ আমসি করে বসতো। ঘাড় উঁচু করতে পারত না লজ্জায়, মাটিতে মিশে মিশে সীতাসম দশা হত। কিন্তু এখন প্রায় আশি শতাংশ মানুষই যদি ফেল করে তাহলে গণতন্ত্রে ‘ফেল’-এর ই জিত হইল। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ফেলু পার্টিকেই জয়ীর শংসাপত্র প্রদান করবেন। অতএব একালের ‘ফেল’ আর মোটেও ফেলনা রইল না। ফেলই ধুমধাড়াক্কা ভোট পেয়ে ‘পাশ’কে ফোট্ বলে ফেলই গণতান্ত্রিক উপায়ে নিজেই ফার্স্টক্লাস পেয়ে বসল। পাশের ফেল করা পিন্টু সন্টু বাবুর চামচা হয়ে দালালি করে গাড়ি-জুড়ি হাঁকাল। ওদিকে বোটানিতে ডক্টরেট মন্টুর গলায় ঘন্টু বেঁধে রাস্তায় ছেড়ে পুলিশদের বলা হল ‘পাশ’ দেখলেই ক্যালাও। এমন ক্যালাও ‘পাশ’-এ যাতে অরুচি হয়। পাশ শুনলেই ইস্টুডেন্টকূল যাতে ভয় পায়। এ ফেলের দেশে পাশ অপরাধ। পাশকে পাশ কাটিয়ে পাগলা ভোলা সকল খোয়াদের বলো, পার্টির দাওয়ায় ফুল মালা দিতে। তবে পার্টি দেখিয়ে দেবে ফেলুরাই কেমন ফার্স্টক্লাস পেতে পারে! এমনকি মন্ত্রী সান্ত্রী পেয়াদা হাকিম বুদ্ধিজীবী হওয়াও কী এমন!

মহান গণতান্ত্রের বৃহৎ গেরোটি বৃহৎ হয়ে উঠেছে নির্লজ্জ বেহায়াদের শাসনে। চোর চুরি করে। মুনাফা জমায় একশো। ভোটের আগে গরিব দুঃখী মানুষের হাতে সৎ লোকের চাইতে চোরই বেশি বখরা তুলে দিতে পারে। এই গণনাতীত দরিদ্রের দেশে মানুষ হপ্তার নিশ্চয়তা আগে ভাববে। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা নিশ্চয়ই ভাববে না। এ নিয়ে আপনার সন্দেহ থাকতে পারে। বাস্তববাদী চোরেদের এসবে সন্দেহ থাকে না।

দেশে গ্রামে গঞ্জে শহরে কতশত চোর ছিল। ডাকাত ছিল। কত হাড় হিম করা গল্প ছিল। চোরদের চোখে স্বপ্ন আর বুকে পুলিশের ভয় ছিল। চোর চোরাদর্শ মোতাবেক জানত ধরা পড়লে শ্রীঘরে যেতে হবে। কালে সামন্ত প্রভুদের দিন ফুরাল। গণতন্ত্রের ফুল, গন্ধে আকুল হয়ে দেশের অন্তরে স্নিগ্ধ শান্তি এনে দিল। ক্রমে চোর বুঝল আমি যদি ‘রাষ্ট্র অনুমোদিত চোর’ হতে পারি তাহলে তো আমার তৈরি আইনই আমায় রক্ষা করবে। তারপর চোরেরা জোটবদ্ধ হল। মিথ্যা আশ্বাসে মানুষকে হিপনোটাইজ করতে শিখল। গোয়েবলস-এর পূজা ধরল। মানুষের ‘খারাপ’ কী কী তা আবিষ্কার করল। তারপর পপুলিজমের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে মানুষের উপরিতলের লোভ লালসার রিপুতে হালকা সুড়সুড়ি মারতে সক্ষম হতেই ক্ষমতা জনতার থেকে চোরা পথে চোরের হল। চোর চুরি করল পুলিশ পাহারা দিল। আর যারা চুরি করল না, তাদের ‘চোর’ ‘চোর’ বলে দৌড় করাল। ক্রমে সহজ সরল মানুষজন যারা এসবের কিছু বুঝত না, তারা চোরকে ভালো, আর ভালোকে চোর বলে চিনল। যতদিন এইরকম ব্যবস্থাকে টেনে নেওয়া যায় এইজন্য এখন চোরেরা প্রণিপাত করে খাটছে। গণতান্ত্রিক চোরেরা নির্বাচনে যদি পরাজিত হয় তবে তো ওরা অগণতান্ত্রিক চোর হয়ে যাবে। তখন আবার যারা জিতল তাদের মধ্যে কত বিচিত্র কায়দায় ঢুকে চোরেদের ক্রমশ জায়গা করে নিতে হবে। সে যখন হবে দেখা যাবে। এখন তো যতদূর সম্ভব গণতান্ত্রিক পথে চোর থাকবার আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে। এটাই চোরেদের অ-রাজনৈতিক আদর্শ। চোর বলে কী মানুষ নয়? তাদের ঘর সংসার নেই? তারা জীবিকা ছাড়লে চলবে কেন? এসব বোঝার জন্য মনে মমতা রাখতে হয়। তা নয়, রাদ্দিন আশান্তি! যত্তসব!

কলকাতার গালগপ্পোর সপ্তদশ পর্ব লিখলেন - কিশলয় জানা

কলকাতার বর্ষা

কিশলয় জানা

যদিও খাতায়-কলমে আষাঢ় মাস এসে গেছে, তবু এবারে যেন বর্ষার আবির্ভাব অন্তত এই দক্ষিণবঙ্গে সলজ্জ নববধূর মতো। ঢুকি-ঢুকি করেও ঢুকতে দ্বিধাবোধ করছে। যদিও বর্ষা দুয়ারে পা রাখলে আমরা একটু স্বস্তি পাই। দীর্ঘ গরমে নাজেহাল প্রাণ একটু জুড়ায়। বর্ষা আসলে তার সঙ্গে-সঙ্গে আনুষঙ্গিক আরও যে-সব নানা ঝামেলা-দুর্বিপাক এসে উপস্থিত হয়, সে-সবের কথা এখন অন্তত আমরা ভাবতে নারাজ।

আমরা ছা-পোষা মানুষ, আমাদের রামগিরি পর্বতও নেই, যক্ষবধূরা গবাক্ষে অপেক্ষাও করে না, আর দৈনন্দিন যে-সমস্ত ঝামেলা-দুর্বিপাক পোহাতে হয়, তার চেয়ে সবেতন (যক্ষকে আসলে হেড-অফিস থেকে রামগিরিতে ট্রান্সফার করা হয়েছিল, বেতন বন্ধ করা হয় নি, হলে যক্ষ নিশ্চয়ই সেই দুঃখের কথাও প্রিয়তমাকে জানাতে ভুলতেন না) বর্ষভোগ্য নির্জনবাস বহুগুণ কাম্য। কিন্তু সে আশা দুরাশা, আপাতত আমরা গরম থেকে মুক্তি পেলেই বাঁচি। ঠিক যেমনটি চেয়েছিলেন ১৮০৫ নাগাদ এই বাংলায় আসা এক সিভিলিয়ান। বলেছিলেন, মার্চ থেকে জুনের মাঝামাঝি সময়টা প্রাণান্তকর। তারপরেই শুরু হয় বর্ষাকাল, নাগড়ে চলে সেই অক্টোবর পর্যন্ত। যদিও কাদা-প্যাচপেচে, বিচ্ছিরিরকম দুর্ভোগ পোহাতে হয়, তাও গরমকালের চেয়ে ঢের-ঢের ভালো। যথার্থ কথা সন্দেহ নেই। ১৮০৫ আর ২০২৫-এর কামনা-আকাঙ্ক্ষা মিলেমিশে একাকার।

সে-সময় গরমের চোটে বড়লাট-ছোটলাট-সুপ্রিম-কোর্টের বিচারপতিসহ সম্ভ্রান্ত এবং উচ্চপদস্থ আধিকারিকেরা সব তল্পিতল্পা গুটিয়ে চলে যেতেন সিমলা-ডালহৌসির দিকে। সেগুলি তখন অফিসিয়ালি ছিল বড়লাটের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী। বর্ষা পড়ে কলকাতার হাওয়া-বাতাস ঠাণ্ডা হলে তবেই তাঁরা ফিরে আসতেন। বেশ ঘটা করে সংবাদপত্রগুলিতে বেরুতো তাঁদের ফিরে আসার দিন-ঘোষণা। তবে মূল রাজধানী থেকে দীর্ঘদিন অনুপস্থিত থাকার ফলে অনেক কাজ জমে যেত বলে বর্ষাকাল মোটেও তাঁদের কাছে আরাম করার নয়, বরং কর্মব্যস্ত সময়। ফলে আলাদা করে বর্ষাকাল নিয়ে সাহেব-বাবুদের কোন উল্লাস-উদ্দীপনা নেই। তাছাড়া বর্ষাকালে হাওয়া-বাতাস গ্রীষ্মকালের চেয়ে তুলনায় ঠাণ্ডা হয় বটে, কিন্তু অন্য উপদ্রব বাড়ে। ফ্যানি পার্কস্-এর তো এমনি এক বর্ষাকালে গোসলখানায় কাঁকড়াবিছে দেখে প্রায় অজ্ঞান হওয়ার জোগাড়। শেষে নেটিভ-চাকরটি সেটিকে অবলীলায় মেরে ফেলার পরে বিছেটিকে আর্সেনিক সাবান দিয়ে বিষমুক্ত করে ফরম্যালিনে ডুবিয়ে নিজের মিউজিয়ামে রেখে তবে তাঁর হৃদয় জুড়ালো।

এখনকার মতো তখনও স্বাভাবিকভাবেই কোন-কোন দিন স্থানীয় অঞ্চলে বজ্রগর্ভ মেঘের সৃষ্টি হয়ে বৃষ্টি হতো। এইরকম একটি দিনে এক ইতালিয় বন্ধু ফ্যানিকে গরমে কাহিল হওয়ার কথা জানালে, তিনি প্রত্যুত্তরে জানালেন যে, দু’দিন ধরে তাঁদের বৃষ্টি হচ্ছে বলে আবহাওয়া আর মোটেই অস্বস্তিকর বলে মনে হচ্ছে না। জবাবে বন্ধুটি জানালেন, ‘তোমরা যারা চৌরঙ্গীতে থাকো, তাদের উপর ঈশ্বর সদয়, আমাদের কলকাতায় মোটেও তাঁর সহৃদয় দৃষ্টি পড়ে না !’ বুঝুন একবার ! চৌরঙ্গীকে সেই ১৮২৬ খ্রিষ্টাব্দেও কলকাতার অন্তর্ভুক্ত অঞ্চল বলে মনে করা হত না, সেটি তখন ছিল শহরতলী। অবশ্য না-হওয়ার কিছু নেই, চৌরঙ্গীর অনেকখানি জুড়ে তখনও ছিল ঘন জঙ্গল। বিশপ হ্বেবার তারও বছর চারেক পরে, সেই ১৮৩০-এর দিকে চৌরঙ্গীর জঙ্গল থেকে হাতির পালকে বেরিয়ে ঘোরাঘুরি করতে দেখেছিলেন। লোকে ভয় পেত এই অঞ্চল দিয়ে চলাফেরা করতে। ডাকাতি ছিল নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। কলকাতার বাইরের অঞ্চল বলে এখানকার দেখভালের ব্যাপারে কলকাতার পুলিশ তখনও ছিল উদাসীন। তবে ফ্যানি পার্কস্ একইসঙ্গে উল্লেখ করেছেন গরমের শেষ দিক থেকে শুরু হওয়া কলেরা বর্ষার সময় বেশ জাঁকিয়ে বসত এবং নেটিভদের দুরাবস্থার কথা অকল্পনীয়। তাঁর হিসেব মতে, এক-এক দিনে তিন থেকে পাঁচশো পর্যন্ত লোক কলেরায় মারা যেত। সাধে কি ঈশ্বর গুপ্ত বর্ষাকালের উপরে খড়গহস্ত ?

সে-সময় অর্থাৎ ১৮৩০-এর দিকে গরমও যেমন পড়ত, বৃষ্টিও তেমনই হতো। থর্টন তাঁর কলকাতা-বাসের দিনলিপিতে জানিয়েছেন, ১৮২৬ থেকে ১৮৩০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ছিল ৬৪ ইঞ্চি। কলকাতার নব্য বাঙালিরা অবশ্য ‘মেঘদূত’ নিয়ে অর্থাৎ কেতাবি-বর্ষা যতটা আলোড়িত, বাস্তবের বর্ষা নিয়ে ততটা নয়। ফলে হুতোমের নক্শাতে কলকাতার কত কথা বলা হলেও, বর্ষা যেন অপাংক্তেয়ই থেকে গেছে। সাহেবরাও যে খুব মুখর, তা নয়। সে-সময় বর্ষাকালে সাহেবরা ‘রেইন-ওয়াটার’ অর্থাৎ বর্ষার জল ধরে রাখতেন সারা বছর খাওয়ার জন্য। র্যাফাল নামের এক সাহেব জানিয়েছেন, যেহেতু কলকাতার জল খুব অস্বাস্থ্যকর এবং পানের অযোগ্য, সেইকারণে অনেকেই বড়-বড় জালায় বর্ষার জল ধরে রাখতেন সম্বৎসর খাওয়ার জন্য। ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের ‘ওরিয়েন্টাল অ্যানুয়াল’ পত্রিকায় প্রকাশিত এক নামহীন ফিচারেও বলা হয়েছে দেখি, বর্ষার জল সংগ্রহ করে রাখা হত গার্হস্থ্য এবং ? প্রয়োজনে। এর জন্য প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই ( সন্দেহ নেই, অবস্থাপন্ন বাড়ির কথা বলা হচ্ছে ) একটি ঘর বরাদ্দ ছিল, যেখানে বড়-বড় মাটির জালা রাখা হত। ঘন বর্ষার সময় বাড়ির ছাদ কিংবা টেরেস থেকে সংগৃহীত জলে সেগুলি ভর্তি করে প্রতিটি জালার মধ্যে খণ্ড-খণ্ড কয়লা ফেলে সেগুলিকে শোধন করা হত এবং দীর্ঘদিনের জন্য সংরক্ষণ করা হতো। পাঠকের নিশ্চয়ই মনে পড়ে যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলার স্মৃতিকথা। তবে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন, তাঁদের বাড়িতে বেহারারা মাঘ-ফাল্গুন মাসের গঙ্গার জল ধরে এনে জালায় ভরে রাখত। অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে ঘরে সেগুলি সারাবছর রাখা থাকত খাওয়ার জল হিসেবে ব্যবহার করার জন্য। বর্ষার জল ধরে রেখে সেগুলিকে বিশেষ উপায়ে ফিল্টার করে সারাবছর খাওয়ার জল হিসেবে ব্যবহার করার ব্যবস্থা সম্ভবত সাহেবদের বাড়িতেই প্রচলিত ছিলো। দেশীয়রা তখনও ‘ডিসটিলড্ ওয়াটারে’র মহিমা জানত না।

খাস কলকাতায় বর্ষার দুর্ভোগ ছিল মাত্রাতিরিক্ত। ঈশ্বর হুপ্ত বলেছিলেন, “কখন বা ভাসে সৃষ্টি বৃষ্টির ধারায় / মেঘনাদ অন্ধকার দৃষ্টিহীন তায় !” সেইরকম বর্ষা হলে কলকাতার রাস্তায় চলাফেরা দায় হতো। তার কারণ ছিল দুর্বল নিকাশী এবং সমুদ্রপৃষ্ট থেকে কলকাতার উচ্চতা। কলকাতা যেহেতু সমুদ্রপৃষ্ট থেকে নিচু এবং তার ভূ-ভাগের স্বাভাবিক ঢাল লবণহ্রদের দিকে (অধুনা সল্টলেক-বিধাননগর), অথচ নিকাশী খালগুলি সমস্তই গঙ্গার দিকে, যে গঙ্গা কলকাতার চেয়ে উচ্চতর অবস্থানে রয়েছে, ফলে বৃষ্টির জল গঙ্গার দিকে যেতে না পেরে শহরেই জমত, আবার তার সঙ্গে বর্ষার ভরা গঙ্গার জল উপচে ঢুকে পড়ত শহরের মধ্যে, ফলে তাতে দুর্ভোগ বেড়ে যেত চতুর্গুণ। এই সমস্যাটি নিয়ে প্রথম ভাবনাচিন্তা করেন এবং উদ্যোগ নেন লর্ড ওয়েলেসলি। ১৮০৩-এ একটি কমিটি গঠন করে তাঁদের উপর ভার দেন, বিষয়টি নিয়ে অনুপুঙ্খ পর্যালোচনা করে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার। তবে কমিটির সভ্যদের সদিচ্ছা যে তেমন ছিল না, সেটি বোঝা যায় কমিটি গঠনের প্রায় পনেরো বছরের মাথায় রিপোর্ট পেশ হতে দেখে। ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে লটারি কমিটির কাছে সেটি পেশ করা হয়, যদিও সেখানে কী ছিল তা জানা যায় না। কারণ পরবর্তীকালে সেটি আর খুঁজে পাননি লটারি কমিটির সভ্য এইচ. জে. শেক্সপীয়র।

এমনিতেই খাস কলকাতার নিকাশীব্যবস্থার সিংহভাগ ছিল কাঁচা নর্দমা-নির্ভর। সূতানুটি তথা বাজার-কলকাতার দিকে পাকা নর্দমা বা কেনেল তৈরি হলেও তার অবস্থাও ছিল নরকতুল্য। লোকে সেখানেই উন্মুক্তস্থানে মল-মূত্র ত্যাগ করত, ফলে বর্ষার জলে উপচে পড়ে শহরময় কী-অবস্থা হত, তা সহজেই অনুমেয়। পুরসভার একজন পদস্থ কর্মী ছিলেন লেফটেন্যান্ট অ্যাবারক্রম্বি, তিনি জানিয়েছিলেন, কাঁচা নর্দমাগুলিকে পাঁকমুক্ত করার জন্য অসংখ্য শ্রমিক নিয়োগ করেও অবস্থার হাল ফেরানো সম্ভব হত না। বর্ষাকালে সহজেই রোগ-অসুখের প্রাদুর্ভাব বেড়ে গিয়েছিলো। অথচ পাকাপোক্ত ব্যবস্থা করার অন্তরায় ছিল দুটি, এক. সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাব এবং দুই. প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব। ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে পুরসভার এক স্যানিটারি ইঞ্জিনিয়ার উইলিয়ম ক্লার্ক শহরজুড়ে নিকাশী-ব্যবস্থা ঢেলে সাজানোর যে খসড়া-পরিকল্পনা জমা দেন, তাতে বর্ষার সময় যে অতিরিক্ত জল শহরকে দূষিত করে, তাকে পাম্পের সাহায্যে ভায়া ইন্টালি লবণহ্রদে নিয়ে গিয়ে ফেলার কথা ছিল। যদিও বিলেতের এক বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার এম. রেণ্ডেল চাইলেন, বিনা পাম্পে ওই তরল আবর্জনাযুক্ত জল সরাসরি গঙ্গায় ফেলতে। কিন্তু নানা কারণে কোম্পানি সেই মত গ্রহণ করেননি। তার একটি কারণ, তাঁরা গঙ্গা সম্পর্কে এ-দেশীয় হিন্দুদের আবেগকে বুঝতেন, ফলে কোনভাবে সেই আবেগে ধাক্কা লেগে ভারতবর্ষে শাসন-শোষণ করার কলটিই বন্ধ হয়ে যাক্, তা তাঁরা চাননি। অতএব ক্লার্কের পরিকল্পনাই রূপায়ণের ব্যবস্থা হয়।

তবে বাধা এসেছিল এ-দেশীয় জনগণের কাছ থেকেই। বিশেষ করে উত্তর কলকাতার অধিবাসীরা আপত্তি তুলেছিলেন যে, বড় রাস্তায় যেমন, তেমনই অপরিসর গলিতে পয়ঃপ্রণালী তৈরি হলে যাতায়াতের অসুবিধা হবে এবং দুর্ঘটনা ঘটবে। আপাতত কাজ শুরু না করে আবার সার্ভের ব্যবস্থা করা হয় এবং পয়ঃপ্রণালী নির্মাণের কাজ শুরু হয় ১৮৫৯-এ, শেষ হয় ১৭ বছর পরে, ১৮৭৫-এ। এইসময়েই মল্লিকঘাটের পাম্পিং-স্টেশন তৈরি হয়। ক্লার্কের কাজ যতই দেরিতে শেষ হোক না কেন, কলকাতার ইতিহাসের প্রথম সুষ্ঠু নিকাশী-পরিকল্পনা করার জন্য ক্লার্কের নাম কলকাতার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। আজকে পুরাতন কলকাতার নিকাশীর যতটুকু বন্দোবস্ত হয়েছে, তা কিন্তু ওই ক্লার্কের প্রণালীর সামান্য পরিবর্তন-পরিবর্দ্ধন করেই। পরবর্তীকালে এই কাজকে আরও এগিয়ে নিয়ে যান মুম্বাই পুরসভার স্যানিটারি ইঞ্জিনিয়ার ল্যাথাম এবং কলকাতা পুরসভার ইঞ্জিনিয়ার জেমস কিম্বার, পুরসভারই উত্তরকালের ইঞ্জিনিয়ার এ. জে. হিউজেস প্রমুখ। ল্যাথামের রিপোর্টের উপর ভিত্তির করেই মোমিনপুর ও বালিগঞ্জের পাম্পিং-স্টেশন তৈরি করা হয়। পাঠক নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, ইংরেজদের ব্যবস্থার পর আজ পর্যন্ত নতুন পাম্পিং-স্টেশন হয়েছে নিতান্ত হাতেগোণা, অথচ ক্রমবর্দ্ধমান কলকাতা শহরের জন্য ব্যবস্থাটি হওয়া উচিৎ ছিল আরও জোরদার। কিন্তু তা হয়নি। স্বাধীনতা-উত্তর কালে হাতে গোণা দু-একটি নতুন পাম্পিং-স্টেশন হয়েছে কেবল, যদিও বর্ষায় কিংবা অল্প বৃষ্টিতে শহরবাসীর দুর্ভোগ স্বাভাবিকভাবেই তাতে বেড়েছে, কমেনি একটুও।

১৮৮৩-র আগে বর্ষার অতিরিক্ত জলের অধিকাংশ ফেলা হত সার্কুলার ক্যানালে, তবে বৃষ্টির পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় ১৮৮৩ থেকেই সে-ব্যবস্থা বন্ধ করে অন্য পথ দিয়ে বৃষ্টির জল লবণহ্রদে ফেলার ব্যবস্থা করা হয়। তাতেও যে অবস্থার বিশেষ সুরাহা হয়েছিল তা নয়, তবে শহরের কোন-কোন অঞ্চল জলমগ্ন হওয়ার হাত থেকে কিছুটা হলেও রেহাই পেয়েছিল, এইটুকুই। ফলে বর্ষা এলেই লোকে আতঙ্কে বাস করত, বিশেষ করে যাঁরা ছিলেন সাধারণ মাঠকোঠার বাসিন্দা।

তবে বর্ষা মানেই সেকালের কলকাতাবাসীর কাছে কেবল দুর্যোগ আর দুর্ভোগের ভয় তা নয়। বর্ষাকাল পড়তে-না-পড়তেই স্নানযাত্রা এবং রথযাত্রার ধুম লেগে যেত। স্নানযাত্রার মূল উৎসব অবশ্য খাস কলকাতায় হত না, হত মাহেশে। অবস্থাপন্ন কিংবা সাধারণ মধ্যবিত্তেরা ভাউলে, পিনেস, বজরা ইত্যাদি যে-যার সাধ্যমতো নিয়ে মাহেশে যেতেন। নানা কুকীর্তি-অনাচার-কদাচার এই সুযোগে যে কত ঘটত, তার সামান্য নমুনা গুরুদাস গুঁইয়ের গপ্পে লিখে গেছেন হুতোম তাঁর নক্শায়। খাস কলকাতায় রথযাত্রা উপলক্ষ্যে শেঠেদের প্রায় সত্তর ফুট উঁচু রথ বেরুত। সারাবছর এই রথ রাখা থাকত বৈঠকখানা রোডের বিরাট বটগাছের নিচে। পোস্তার জগন্নাথদেবের তিনটি বিশাল রথ বেরুত এই সময়। আর ছিল রানি রাসমণির শ্বশুর প্রীতরাম মাড়ের রূপোর রথ। মেলা বসত এই উপলক্ষ্যে। সে-সব মেলায় কত রাধারাণী পথ হারিয়ে ফেলেছিল, তার ইতিহাস অবশ্য কেউ লিখে রাখেনি।

হাস্যরসের স্রষ্টা ব্রজেন্দ্রকুমার দে-তরুণকুমার দে

হাস্যরসের স্রষ্টা ব্রজেন্দ্রকুমার দে

তরুণকুমার দে

যাত্রা সমালোচকেরা একটা বিষয়ে একমত: পালাকার বজেন্দ্রকুমার দে হাস্য রসের আসামান্য স্রষ্টা ছিলেন। কথাটাও সম্পূর্ণ সত্যি। তাঁর সব পালতেই হাস্যরস আর করুণরস কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পাশাপাশি অবস্থান করেছে। দর্শকেরা তাঁর পালা দেখে চোখের জল ফেলেছে, আবার প্রাণখুলে হেসেছেও। এই দুই বিপরীত রসের সহাবস্থানই ছিল তাঁর যাত্রাপালা উপভোগ্য করে তোলবার অন্যতম কৌশল।

কিন্তু কেন তিনি হাস্যরসকে বেছে নিয়েছিলেন? উনবিংশ শতাব্দীর যাত্রায় হাস্যরসের নামে অশ্লীলতা চলে আসায় মতিলাল রায় ও তাঁর সহযোগী পালাকারেরা হাস্যরসকে প্রায় বাদ দিয়েছিলেন। সেই বাদ পড়ে যাওয়া হাস্যরসকে বজেন্দ্রকুমার আবার ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিলেন বিগত শতাব্দীর চতুর্থ দশক থেকে। অশ্লীলতা বা ভাঁড়ামির পরিবর্তে অনবদ্য satire, অশ্রুসিক্ত humour পরিবেশন করেছিলেন তিনি।

একবার দেখলে সহজে ভোলা যায় না সোনাই দীঘির যাদবকে, যে মাধবকে বলেছে “তোমার আমার কাছের লোকেরা অনাত্মীয়া সব যুবতীকেই ভালবাসে। স্ত্রীর মুখ দেখলে কোথায় সে ভালবাসা পালিয়ে যায়।” মন থেকে মুছে ফেলা যায় না বাঙালীর বান্দার সেই ব্যঙ্গোক্তি, “আজ্ঞে, হাতে ধরে ত আপনি কত লোককেই যুদ্ধ শিখিয়েছেন ; তবে লোকে বলে আপনি নিজে হাতিয়ার ধরতে জানেন না।” নটী বিনোদিনী পালার অমৃতলাল বসুর এই সংলাপটি সকলেরই হৃদয় ভারাক্রান্ত করে, “কি মা ছাড়া তিন কুলে আর কেউ নেই গুরু। মা রিটায়ার করেছে, তাই মেয়েকেই টায়ার লাগিয়ে পথে বেরুতে হয়েছে।” লোহার জাল পালার চিকন গয়লানীর তীব্র jest অবশ্যই হৃদয়ের গভীরে রাখবার মত, “তুমি হলে বোনপো, যদিও তুমি ছোটলোক, তবু মামী বলেছ যখন, তখন তোমার টাকা না নিলে চলে ?”

কোথায় ছিল এই হাস্যরসের উৎস। ব্রজেন্দ্রকুমার তো ছিলেন অজ-পাড়াগাঁয়ের নিম্নবিত্ত পরিবারের একজন সদস্য। দারিদ্র্য তো প্রতি মুহূর্তে তাঁর শৈশব, বাল্য, কৈশোর ও যৌবনকে তিক্ততায় ভরিয়ে দিয়েছিল। গ্রাম থেকে কলকাতার বেলেঘাটার পড়তে এসে প্রায় কাগজ, বই, কালির অভাব তাঁকে বিব্রত করেছে। একটা হ্যারিকেনের আলোর সামনে তিন ভাইয়ের বই-খাতা নিয়ে বসা কখনও প্রীতিপদ হয়নি। মাঝে-মাঝেই খাদ্যের অপ্রতুলতা তাঁকে কষ্ট দিয়েছে। চাল-ডাল যে দোকান থেকে ধারে নিয়ে আসা হত, মাঝে মাঝেই সেই দোকানদার কড়া কথা বলে নিজের ক্ষতিপূরণ করে নিতেন। নিরুপায় ব্রজেন্দ্রকুমার নীরবে সহ্য করতেন সেই। কিন্তু হৃদয় তাঁর ফালাফালা হয়ে যেত। সমাজ-ব্যবস্থার বৈষম্য তাঁকে চিন্তাকুল করে তুলত। তাঁর প্রথম যৌবনের স্বপ্ন বারবার ভেঙেছে অর্থহীনতার নির্মম কশাঘাতে। অবশ্য তাঁর মনে বারবার এই প্রশ্নই জাগত—কেন তাঁদের এই শোচনীয় দারিদ্র্য? এই পদদলিত অবস্থাই কি মেনে নিতে হবে? এই নিষ্ঠুর দারিদ্র্য থেকে কি কোনদিন মুক্তি পাওয়া সম্ভব হবে না?

উত্তর মিলেছিল এম.এ. পড়বার সময়ে। এম.এ. বিষয় অর্থনীতি তাঁকে জানিয়ে দিয়েছিল, এই দুঃখ, এই বেদনা, এই যন্ত্রণা, এই কদর্থ জীবনের মূলে রয়েছে অর্থনৈতিক বৈষম্য। বজেন্দ্রকুমারের চোখ খুলে গিয়েছিল। তিনি বুঝেছিলেন, একদল মানুষ অধিকাংশ মানুষকে বঞ্চিত করে পার্থিব সমস্ত সম্পদ ভোগ করছে। ক্রোধ নিশ্চয় হয়েছিল কিন্তু সেই ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল অনাবিল হাস্যরসের মাধ্যমে। নিজেকে নিপীড়িত মানুষের একজন রূপে চিনে ফেলেছিলেন শৈশবেই। কেন তাঁর বা তাঁর চারপাশের মানুষের ঐ অবস্থান এবার সেটাও বুঝে ফেললেন। সেই উপলব্ধিকে নিজের পালায় হাসি আর কান্না মিশিয়ে পরিবেশন করাটাকেই কৌশলরূপে গ্রহণ করলেন অচিরে। নিজের জীবনের দুঃখের সঙ্গে পারিপার্শ্বিক মানুষের বেদনা এক সরলরেখায় নিয়ে আসতে পেরেছিলেন তিনি। সেজন্যই তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন।

তিনি জেনেছিলেন, জীবনে দুঃখ আছে, আছে না-পারার কান্না, রয়েছে হারাবার কষ্ট। তবুও মানুষ যাত্রার আসরে ভিড় করে। তারা ঐ ছেঁড়া-কাটা জীবনে ক্ষনিকের জন্য একটু আনন্দ পেতে চায়। কিন্তু সেই আনন্দ দেবার সময়ে যদি তাদের আফিমখোরের মতো বাস্তবকে ভুলিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে সেটা হবে অপরাধ। জীবন-যন্ত্রণার চিত্র অবশ্যই তাদের কাছে পরিবেশন করতে হবে। সেই সঙ্গে তাদের মুক্তি পথের সন্ধানও দিতে হবে। আবার তাদের সারাদিনের দুঃখময় অবসাদ থেকেও খানিকটা মুক্তি দিতে হবে। হাস্য রসের দ্বারাই সেই কাজ করা সম্ভব। অতএব হাস্যরসই হল তাঁর যাত্রাপালার অন্যতম প্রধান রস। তিনি ঠিক করলেন, দুঃখ-দৈন্য-অবিচারজীর্ণ মানুষদের হাসাতে হাসাতেই এই সব কথা বলবেন।

সেজন্যই তাঁর পালায় কান্না এসেছিল হাসির মোড়কে আবৃত হয়ে। বাঙালী পালার সত্যপীর সে জন্যই এসেছিল দাড়ি ও টিকি এবং নামাবলী ও টুপির সমাহারে। সে ছিল হিন্দু মায়ের সত্যপীর, হয়েছিল মুসলমান পালকপিতার পীর মহম্মদ। পুজোও করেছিল, পরে নামাজও পড়েছিল। তারপর দুই সম্প্রদায়ের হানাহানিতে বিরক্ত হয়ে পূমাজ (পূজা+নামাজ) ধরেছিল, ভগবান আর খোদাকে মিশিয়ে খোদাবানকে উপাস্য বানিয়ে নিজে হয়েছিল হিন্দুমান (হিন্দু + মুসলমান)। এই বিচিত্র চরিত্রটির আবির্ভাব লগ্ন থেকেই দার্শক হাসতে শুরু করে। হিন্দু বাল্যবিধবা ছবিকে সে যখন টিকি নেড়ে দাড়ি বাচিয়ে উপদেশ দেয়, “হিন্দুলাম (হিন্দু+ইসলাম) ধর্ম নিয়ে খোদাবানের পূমাজ পড়” তখন আমর অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে। কিন্তু তারা মনে মনে সত্যপীরের সঙ্গে একমত হয়, “যারা মানুষকে ঘৃণা করে তাদের দফা-রফা করা উচিত। হ্যাঁ ১৯৪৬-এর ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গার পরে ওই কথাটি বলা প্রয়োজন হয়েছিল। ব্রজেন্দ্রকুমার ওই বাণীই মানুষের হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছিলেন।

সোনাই দীঘি পালায় আগাবাসী খাঁ প্রথম এসেছিল বৃদ্ধ লম্পট ভাবনা কাজীর জন্য যুবতী সোনাইকে অপহরণ করে নিয়ে যাবার জন্য। অবতারের সঙ্গে কথায় প্রকাশ পেয়েছিল ঐটাই তার কাজ। এও জানা গিয়েছিল যে যুবক আগাবাসী খাঁর স্ত্রী দেশে আছে। স্ত্রীর সঙ্গে তার পাঁচ বছর দেখা হয়নি। আগাবাসীর আক্ষেপের উত্তরে অবতারের তীব্র ব্যঙ্গোক্তি শুনে দর্শক হাসে, সেই সঙ্গে নিজেদের কারও কারও ঐ একই অবস্থা—এটা মনে পড়ায় বেদনাও হয়।

মজার মুহূর্ত তৈরি হয় যখন আগাবাসি মাধবের মার খেয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় ভাবনা কাজিকে জানাতে আসে যে, সোনাইকে মাধব উদ্ধার করে নিয়ে গেছে। একদিকে অবতারের ব্যঙ্গ “তোমার দাড়ি দিয়ে খুনি রং পড়ছে যে”, অন্যদিকে ভাবনা কাজের ধমক “তোমরা এতগুলো লোক তাদের মাটির সঙ্গে পিষে ফেলতে পারলে না” আর সঙ্গে আগাবাসীর আক্ষেপ, “আমার ছেলে ওই চেহারা দেখলে আর বাবা বলবে কিনা তাই বা কে জানে,” দর্শকাসনে হাস্যরোল তোলে।

মার খাবার কৈফিয়ার দিতে গিয়ে আগাবাসি যখন বলে “দাড়ি ধরাতে বেকার দায় পড়ে গেলুম,” তখন তীব্র ব্যঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে, কারণ (১) আগাবাসীর বিরক্ত দাড়িতেই সীমাবদ্ধ এবং (২) ভাবনা কাজীরও দাঁড়ি আছে কাজেই মাধব ভাবনা কাজীকেই প্রহার করেছে, যা বাস্তবে পড়েছে তার দরিদ্র অনুচরের দেহে। প্রথমে দর্শক ভাবে যেমন কর্ম তেমনি ফল, তারপরেই বোঝে অপরাধী তো ভাবনা কাজী, দারিদ্রের জন্য শান্তি ভোগ করেছে আগাবাসী। তারা নিজেদের জীবনেও মাঝেমাঝে এ জাতীয় ঘটনা খুঁজে পায়; ব্যহিত হয়, ক্ষুব্ধ হয়।

লোহার জালের চিকন গোয়লানি পৌঢ়ত্বে এসে সতী হয়েছিল, অর্থের জন্য সে দুশ্চরিত্র পৌঢ় গজপতি কারকুনের দূতি হয়ে কমলার কাছে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে গিয়েছিল। সেখানে অপমানিত হয়ে তার জেদ চেপেছিল। সে নানাভাবে চেষ্টা করে গিয়েছিল যাতে কারকুণের সঙ্গে কমলার বিয়ে হয়। এই পর্বে চিকনের আচরণের ধূর্ততা Satire মিশ্রিত ছিল। তাকে কেউ ‘গয়লামাসি’ বললে সে বলে, “মাসী বলছিস মাসীই বলবি আবার গয়লা বলছিস কেন।” সে যখন জানতে পারে বক্তা নমঃশূদ্র, তখন তার মনে জাত্যাভিমান জেগে ওঠে। নমঃশূদ্রের ছোঁয়া সে সযত্নে বাঁচিয়ে চলে। সেই ‘অস্পৃশ্য’ বোনপো যখন তাকে দু-টাকা প্রণামী দিয়ে যায়, তখন চিকনের জপের মনসংযোগ নষ্ট হয়ে যায়। “ওঁ বেহ্মাণ্যি দেবায়, গোব্রাহ্মণ- তারপরেও যেন কি?- যাই হোক টাকা দুটো যখন দিয়েছে, তখন সাত গুণ মাপ। জগত-পিতায় কৃষ্ণায়– টাকা দুটো অচল না হলে বাঁচি যদ্দূর বলেছি তারপর নমো নমঃ। “চিকনের দারিদ্রই যে তাকে এই অসৎ পথে নামায় সেটাও বোঝা যায়, যখন সে কারকুণের দুশো টাকার উত্তরে চার কুড়ি টাকা চায়। (অশিক্ষাও যে দারিদ্রেরি অন্যতম পরিণাম।) কিন্তু কারকুণের অনুচরের হাতে কমলার ছোট ভাই বিজন খুন হয়ে গেলে চিকনের সম্বিৎ ফেরে । চিকনই তখন কারকুণের হাত থেকে কমলাকে উদ্ধার করবার জন্য ফকির হয় । বিজনের হত্যা তার মনে এই ধারণারই জন্ম দেয় যে কমলা-বিজন সে একদিকে আর কারকুণ ও তার সঙ্গীরা অন্যদিকে । সে সময় সে নিজের অসার জাত্যাভিমানও ঝেড়ে ফেলে। কমলার সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে সে তখন বলে “কমলার প্রেমে মজেছি বলে ননদিনীর চুলের মুঠি তো ধরতে দিতে পারি না।” ঐ সময়ে চিকন প্রকাশ্যে ঘোষণা করে যে সে “ছোটলোক।” এই একাত্মবোধ, এই পাশাপাশি দাঁড়ানো, এই সঠিক পথ চিনে নেওয়ার ক্ষমতার জন্মই পালাকার দিতে চেয়েছিলেন দর্শকের হৃদয়ে। সত্যপীর-চিকন সেই নিরিখে সার্থক সৃষ্টি।

নটী বিনোদিনী পালার কৈবল্যনাথ বা কাবলাকান্তকে মনে পড়ছে? মদ্যপ ও বেশ্যামক্ত সেই মানুষটিকে? নিজেকে দেশলাই কারখানার হেড মিস্ত্রীরূপে জাহির করে রাঙাবাবুর কাছে সে হাত পাতত, “দেশলাই has” বলে, জীবন সংগ্রামে পরাজিত ঐ মানুষটির প্রতি মুহূর্তে ছিল আশংকা যদি তার প্রেমিকা পান্না তাকে ছেড়ে চলে যায়! সে ভেবে নেয় উচ্চবিত্ত সুদর্শন রাঙাবাবু তার প্রতিদ্বন্দ্বী। সে তাকে আক্রমণ করে প্রহৃত হয়। হ্যাঁ, হাস্যরোলের মধ্যেই বিধ্বস্ত কৈবল্যনাথ উঠে দাঁড়িয়ে রাঙা বাবুর কাছেই রুমাল চায়। তারপরে গায়ের ধূলো ঝেড়ে বিড়ি ধরায়।

অন্যদিকে পান্না একবার গুর্মুখ রায়, অন্যদিকে রাঙা বাবুকে আকৃষ্ট করতে চেষ্টা করে। সে থিয়েটারের সর্বোত্তম খ্যাতির অধিকারিনীও হতে চায়। এসবের মূলে একটা চিন্তায় কাজ করেছিল—ভবিষ্যতের অসহায়তা যা তার মতো রূপোপজীবিনীরা প্রায় সকলেই ভোগ করে। ঈর্ষা, অভিনয়-এ অপটুতা কলহপরায়ণতা এবং নির্লজ্জতা দিয়েই তার চরিত্র গড়ে উঠেছিল। সে বিনোদিনীর প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু যেই বসন্ত রোগে তার একটা চোখ নষ্ট হয়ে গেল, তখনই তার থিয়েটারে চাকরি গেল। অনাহারে মৃত্যু তার সামনে এসে দাঁড়ালো। সেই সময়ে পান্নার সহায় হয়ে এল কৈবল্যনাথ। সে তাকে স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে নিয়ে গেল নিজের দেশের বাড়িতে। সে সময়ে কৈবল্যনাথের বক্তব্য, “দশ বছর তোকে নিয়ে ঘর করেছি, আর আজ তোর রূপ নেই সামর্থ্য নেই বলে তোকে আমি মরবার জন্য ফেলে রেখে যাব? “কৈবল্যনাথ পান্নাকে নিয়ে যাওয়ার সময় পরিষ্কার করে দেয় যে, সে ধনীর মতো প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে সঙ্গিনী বা সঙ্গীকে ত্যাগ করবার আদর্শে বিশ্বাসী নয়। ব্রজেন্দ্রকুমার এখানেও পান্না আর কৈবল্যনাথকে একাতন করে ওই শ্রেণির সকলকেই এক অবস্থানে দাঁড়াবার আহ্বান জানিয়েছিলেন, পারস্পারিক সহায়তায় উদ্বৃদ্ধ করতে চেয়েছিলেন।

এভাবেই তিনি অজস্র চরিত্র সারাজীবন ধরে নিয়ে এসেছেন নানা পালায়। তারা হাসিয়েছে, আবার ভাবিয়েছে, পথ দেখিয়েছে। হাস্যরসের এই ব্যবহার তাঁর পালাকে স্মরণীয় করেছে। প্রাথমিক মানবিক সুবিধে থেকে, জীবনের প্রাথমিক প্রয়োজন থেকে যারা বঞ্চিত, যারা এত চাপে পড়েও নিজেদের অবস্থার পরিবর্তনে অগ্রণী হওয়ার কথা ভাবতেও পারে না, যারা ধন ও আয়ের বৈষম্যের শিকার, তাদের প্রতিনিধিদের তিনি তাঁর পালায় মিছিল করিয়ে নিয়ে এসেছেন। সমকালের চলমান জীবনের উপকরণ দিয়ে তাদের সাজিয়েছেন। তাঁর পালা সেজন্যই আনন্দদায়ী হয়েছে, হয়েছে উপভোগ্য আবার সাধারণ মানুষের চেতনার স্তরকেও উন্নত করেছে, হয়ে উঠেছে শক্তির উৎস। আগাবাসী, চিকন, কৈবল্যনাথ, পান্না সত্যপীরের করুণ জীবন বাস্তবে উৎসের দিকেই মানুষের মনকে নিয়ে যায়। হ্যাঁ কমেডির হাসি তখন কঠোর বাস্তবের দিকে পরিবেশন করে। পালা রচনার ক্ষেত্রে এটি ছিল এক বিরল কৌশল এই নিরিখে ব্রজেন্দ্রকুমার ছিলেন Classed by himself—এক বিরল প্রতিভা।

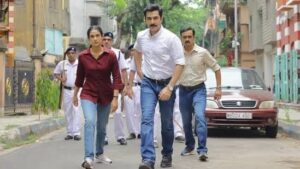

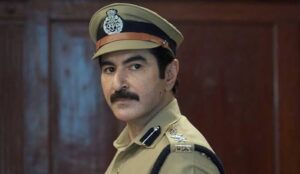

বাংলা বাজারে সুপারস্টার জিতের খাকি চ্যাপ্টার হিট-অজন্তা সিনহা

বাংলা বাজারে সুপারস্টার জিতের খাকি চ্যাপ্টার হিট

অজন্তা সিনহা

বলিউডের অফবিট লেখক-পরিচালক নীরজ পাণ্ডের সৃজন মানেই তরুণ প্রজন্মের আগ্রহ বহুগুণ বেড়ে যাওয়া। আর নীরজ সৃষ্ট চরিত্র এবং সেই চরিত্রে যদি সুপারস্টার জিতকে পাওয়া যায়, তাহলে তো সোনায় সোহাগা। ‘খাকি: দ্য বেঙ্গল চ্যাপ্টার’ নিয়ে তাই শুরু থেকেই আগ্রহ তুঙ্গে। বাকি তথ্য বলার আগে এর গল্প। কলকাতার অন্ধকার জগতে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে শংকর বড়ুয়া ওরফে বাঘা (শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়)। শাসক দলের ছত্রছায়ায় থেকে সে একের পর এক বেআইনি কার্যকলাপ চালিয়ে যায়–তোলাবাজি, মাদক চোরাচালান, জমি দখল, অবৈধ অস্ত্র ব্যবসা–কোনও গুণেই ঘাটতি নেই তার। বাঘার নেটওয়ার্কে রয়েছে পুলিশ এবং প্রশাসনের এক বৃহৎ অংশ !

তবে, চিরদিন কাহারও সমান নাহি যায়। বাঘারও গেল না। বিরোধী দল রাজ্যের আইনের শাসনহীনতা নিয়ে সরব হলে, শাসক দল নিজেদের ভাবমূর্তি উদ্ধারের জন্য বাঘার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় এবং এক সৎ ও সাহসী পুলিশ অফিসারকে দায়িত্ব দেওয়া হয় অভিযান চালানোর জন্য। কিন্তু প্রতিবারই পুলিশি অভিযান ভেস্তে যায়। কারণ, অভিযানের খবর আগেই পৌঁছে যায় বাঘার কাছে। খবর পৌঁছয় বরুণ রায়ের (প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়) মাধ্যমে, যে শাসক দলের এক ক্ষমতাশালী ব্যক্তি এবং বাঘার ঘনিষ্ঠ।

ঘটনা ভয়ঙ্কর দিকে মোড় নেয়, যখন বাঘার গ্যাংয়ের সদস্য সাগর এবং রঞ্জিত মিলে সেই সৎ পুলিশ অফিসারকে হত্যা করে। একজন উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসারের হত্যাকাণ্ড রাজ্যের ভাবমূর্তির পক্ষে কলঙ্কজনক হয়ে দাঁড়ায়। বাঘা ও তার গ্যাং গা-ঢাকা দেয়। তবে, মোবাইলের মাধ্যমে বরুণ রায়ের সঙ্গে যোগাযোগ চালিয়ে যায়। এরই মধ্যে কোনও কারণে বরুণ রায় বাঘার উপর ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। এদিকে সরকার বিশেষ তদন্ত দল (SIT)-এর প্রধান হিসেবে নিয়োগ করে অর্জুন মৈত্রকে (জিৎ), যে কিনা একজন দক্ষ ও নিষ্ঠাবান পুলিশ অফিসার। অর্জুনের নেতৃত্বে শুরু হয় বাঘাকে ধরার অভিযান। হঠাৎ একদিন বাঘার মৃতদেহ পাওয়া যায়। সরকার এই ঘটনাকে বড় সাফল্য হিসেবে প্রচার করে–জনগণের সামনে প্রমাণ করে তাদের কার্যকর অবস্থান। চমক আসে এরপরই। সরকারি আদেশ অমান্য করার অভিযোগে অর্জুন মৈত্রকে হঠাৎ সরিয়ে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তার দায়িত্বে পাঠানো হয়।

এখান থেকেই অর্জুন আবিষ্কার করে এক গভীর চক্র–যেখানে রাজনীতিবিদ্,, পুলিশ, ব্যবসায়ী এবং অপরাধ জগত এক অদৃশ্য বন্ধনে জড়িয়ে। শুরু হয় অর্জুনের নতুন লড়াই–এই দুষ্টচক্র ভাঙার। প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে অর্জুন সাগর ও রঞ্জিতের মধ্যে দ্বন্দ্ব লাগিয়ে দেয়। ধীরে ধীরে গ্যাং বিভক্ত হয়, ভরসা ভেঙে পড়ে এবং সত্য উন্মোচিত হতে থাকে। শেষমেশ অর্জুন মৈত্র সফল হয়–ভেঙে যায় সেই অপরাধ-রাজনীতি-প্রশাসনের অশুভ আঁতাত। যদিও এই লড়াইয়ে অর্জুন নিজে থেকে যায় পর্দার আড়ালেই–এক নিঃশব্দ নায়ক হিসেবে। বিহারের পর বাংলা ওয়েব-দুনিয়ায় খাকির দাপট অব্যাহত।

‘খাকি: দ্য বিহার চ্যাপ্টার’-এর পর ‘খাকি: দ্য বেঙ্গল চ্যাপ্টার’। নেটফ্লিক্সে পরিবেশিত এই ওয়েব সিরিজ সমালোচকদের কাছ থেকে কিছুটা মিশ্র প্রতিক্রিয়া পেলেও দর্শকদের কাছ থেকে ইতিমধ্যেই দারুণ ইতিবাচক সাড়া পেয়েছে।

নামেই উপলব্ধ এটি একটি অপরাধধর্মী অ্যাকশন থ্রিলার। গত ২০ মার্চ, ২০২৫-এ নেটফ্লিক্স-এ স্ট্রিমিং শুরু হয়েছে ‘খাকি: দ্য বেঙ্গল চ্যাপ্টার’-এর। প্রথম সিজনেই ওয়েব দর্শকের মন জয় করেছে এই সিরিজ। টানটান ও রুদ্ধশ্বাস ৭ পর্বের এই সিরিজের ইউএসপি নিঃসন্দেহে টলিউড টাইগার, সুপারস্টার জিৎ। প্রসঙ্গত, এই সিরিজের মাধ্যমেই তাঁর হিন্দি ওয়েব সিরিজে অভিষেক। সিনেমার পর্দার মতোই ওয়েব সিরিজেও তাঁর দাপুটে অভিনয়ে দর্শক আগ্রহ ধরে রাখেন জিৎ। সিরিজ প্রযোজনা সংস্থা ফ্রাইডে স্টোরিটেলার্স। প্রযোজক শীতল ভাটিয়া। পরিচালনা দেবাত্মা মন্ডল ও তুষার কান্তি রায়। চিত্রনাট্য লিখেছেন নীরজ পাণ্ডে, দেবাত্মা মন্ডল ও সম্রাট চক্রবর্তী।

সিরিজের সঙ্গীত পরিচালনা জিৎ গাঙ্গুলি। ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোর সঞ্জয় চৌধুরী। অভিনয়ে জিৎ ছাড়াও আছেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়, শুভাশিস মুখার্জি, পূজা চোপড়া, ঋত্বিক ভৌমিক, চিত্রাঙ্গদা সিং, মহাক্ষয় চক্রবর্তী, আদিল জাফর খান ও পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

ছোটদের ছবি : খায় না মাথায় দেয়? (২য় পর্ব)- অরিত্র দে

ছোটদের ছবি : খায় না মাথায় দেয়? (২য় পর্ব)

সবে ইস্কুল ছুটি হয়েছে। কচি মুখে কলকলানি। ছোট মুখে ছটপটানি। ইস্কুল বাসগুলো গেটের সামনে লাইন দিয়েছে। সবুজ শৈশবে হলুদের অবদান। ইঁদুর দৌড়ের বৈকালিক বিরতি। চোখে-মুখে একটাই চিন্তা। কখন বাড়ি যাবে। কখন কার্টুন নেটওয়ার্ক দেখবে। কিন্তু কেন দেখবে? খেলতে যাবে না? বল পায়ে মাঠে দৌড়োবে না? টিভি তো বড়দের দেখার জিনিস!

সালটা ১৯৭৬। স্বপ্নটা একটা ২৪ বাই ৭ খবরের চ্যানেল তৈরি করার। মানুষটা টেড টার্নার। বছর ঘুরল। বছর এল, গেল। কত ঘাম ঝরল! রক্তও! চোখের কোণ ভিজল কতবার! তারপর এল ১৯৮০ সাল। তৈরি হল সিএনএন। পৃথিবীর প্রথম ২৪-ঘন্টার খবরের চ্যানেল। লোকে প্রেডিক্ট করল। নিন্দে করল। বলল, একদম চলবে না। তখনও ঘরে ঘরে ঘড়ি ধরে খবর আসতো না। খবর আসতে সন্ধ্যে হতো। সবাই অপেক্ষা করতো। সবাই সারাদিনে একবারই খবর পেত। সিএনএন সারাদিনই খবর দিতে শুরু করল। পাবলিকের চোখ আটকে গেল। পাবলিকের প্রেডিকশন ফ্লপ করল।

১৯৮৬-তে মেট্রো-গোল্ডউইন-মেয়ার দেনার দায়ে বিক্রি হয়ে গেল। কিনল সেই টার্নার ব্রডকাস্টিং। এরপর এল পাল্টা চাপ। এমজিএম-এর মালিক কির্ক কের্করিয়ানকে তার কোম্পানি ফিরিয়ে দিতেই হবে। ফিরিয়ে দেওয়াও হল। শুধু এমজিএম-এর কার্টুন কালেকশনের একটা বিশাল অংশ রেখে দেওয়া হল। এরপর ১৯৯১ সালে টার্নার ব্রডকাস্টিং ৩২০ মিলিয়ন ডলারে হান্না-বারবারা প্রোডাকশনও কিনে নেয়। সেই সময় হান্না-বারবারার হাতে ছিল পপাই বা লুনি টুনস-এর মতো পপুলার শো। যদিও টার্নার ব্রডকাস্টিং-এর কার্টুন শো গুলো ৮৫০০ ঘন্টার বেশি চলছিল। এই হল শুরু। এবার সিএনএন-এর মতো ২৪-ঘন্টার কার্টুন চ্যানেল। আবার জনগণের চাপানউতোর। আবার ‘না-না’ রব। তখনও বেশিরভাগ বাড়িতে একটাই টিভি। তখনও কচিকাঁচারা ইস্কুল ছুটির পর খেলার মাঠে যায়। তখনও টিভি দেখে শুধুই বড়রা। তারপর এল পয়লা অক্টোবর, ১৯৯২। কার্টুন নেটওয়ার্ক লাইভ হল। অনেকখানি শৈশব বোকাবাক্সতে বন্দী হল।

হান্না-বারবারার ‘টম এন্ড জেরি’ ঘরে ঘরে পৌঁছানোর আগে ঘুরে ঘুরে রসদ জমিয়েছে দিনের পর দিন। উইলিয়াম হান্না মাত্র ২০ বছর বয়সে, ১৯৩০ সালে ‘প্যাসিফিক আর্ট অ্যান্ড টাইটেল’ অ্যানিমেশন কোম্পানিতে চাকরি পান, ছেড়েও দেন। যোগ দেন লুনি টিউন্স ও মেরি মেলোডিয়াসের জন্মস্থান ও আঁতুরঘর, হারমান-আইজিং ষ্টুডিওতে। ১৯৩৬ সালে প্রথম কার্টুন ডিরেক্ট করেন উইলিয়াম হান্না, নাম ‘টু স্প্রিং’। কিছুদিনের মধ্যে মেট্রো-গোল্ডউইন-মেয়ার হারমান-আইজিং ষ্টুডিও কিনে নিলে হান্না মেট্রো-গোল্ডউইন-মেয়ারের আর্টিস্ট হয়ে যান। এমজিএমে প্রথম প্রথম হান্নাকে কার্টুন আঁকা, রঙ করা, গান লেখা ও গাওয়ার কাজ করতে হতো। ১৯৩৭ সালে এমজিএম-এর অ্যানিমেশন ডিপার্টমেন্ট ওপেন হয়। ডিরেক্টর হন হান্না। কয়েকদিন পরেই বারবারার সাথে দেখা। ১৯৩৭ সালে বারবারা মেট্রো-গোল্ডউইন-মেয়ারে কার্টুনিস্ট হিসেবে আসেন। একদিন হান্না খেয়াল করেন, এমজিএমে একজন দারুন কমিক রাইটার-আর্টিস্ট আছে। একসাথে কাজ করলে কেমন হয়? প্রস্তাব দিলেন বারবারাকে। জোসেফ বারবারাও রাজি। শুরু হয় যুগলবন্দী।

১৯৪০ সালে বেরোয় তাদের প্রথম কার্টুন ‘পুস গেটস দ্য বুট’। নমিনেটেড হয় অ্যাকাডেমিক অ্যাওয়ার্ডের জন্যও। মেট্রো-গোল্ডউইন-মেয়ার ‘পুস গেটস দ্য বুট’-এর ইঁদুর-বিড়ালের থিমটা একটু বেটার করবার পরামর্শ দিল হান্না-বারবারাকে। রেজাল্ট ‘টম অ্যান্ড জেরি’। প্রথম প্রচার ১৯৪০ সালে। ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত চলে এই সিরিজ। ১৭ বছরে ২০০ এপিসোড। আর একগাদা প্রাইজ। ১৯৪৩ থেকে ১৯৫২। ৭টা অস্কার। হান্না-বারবারার স্বর্ণযুগ। এমজিএম-এরও।

১৯৫৭ সালে হান্না-বারবারা মেট্রো-গোল্ডউইন-মেয়ারে চাকরি ছেড়ে দিয়ে নিজেদের কোম্পানি খোলেন। বদলে আসে চাক জোন্স, একজন নামকরা কার্টুনিস্ট। জোন্স ‘টম অ্যান্ড জেরি’-কে নতুন মাত্রা দেন। সবচেয়ে পপুলার টিভি প্রোগ্রাম করে দেন। এমজিএম ফুলে-ফেঁপে ওঠে। ওদিকে হান্না-বারবারার কোম্পানি সুযোগ পায় ছোট পর্দার জন্য নতুন করে ‘টম অ্যান্ড জেরি’ কার্টুন বানানোর। ১৯৭৫-১৯৭৭, ২ বছরে ৪৮ এপিসোড। হান্না-বারবারার প্রোডাকশন বেস্ট ‘টম অ্যান্ড জেরি’ হয়ে ওঠে। বেস্ট কার্টুনও। নতুন কোম্পানি। হাজার বাধা। নেই আধুনিক সুবিধা। নেই অত্যাধুনিক যন্ত্র। ছিল শুধু স্বপ্ন। জেদ। গল্প। আর চিত্র। ছিল নিন্দুক। আর গালভরা ঠাট্টা। তবু নিন্দুকদের বাড়া ভাতে ছাই দিয়ে ম্যাজিক হতো প্রতিবার। এতো মজা আর কেউ দিতে পেরেছিল কি?

১৯৫৭ সাল। হান্না-বারবারা প্রোডাকশনের প্রথম কার্টুন ‘রাফ অ্যান্ড রেড্ডি শো’ ব্রডকাস্ট হল। এবং বিশ্বের প্রথম অ্যানিমেশন হিসেবে ‘অ্যামি অ্যাওয়ার্ড’ পেল। ১৯৬০ সালে এল ‘দ্য ফ্লিন্টস্টোনস’। প্রথম সিচুয়েশনাল কমেডি। একেকটা এপিসোড আধঘণ্টা ধরে ব্রডকাস্ট হয়। কিন্তু লোকের মনে থেকে যায় আমৃত্যু। এরপর আসে স্কুবি ডু, মাজিলা গরিলা। সবগুলোই হিট। সবগুলোই বাল্যকালজয়ী।

হান্না-বারবারা প্রোডাকশন ১৫০টি টেলিভিশন কার্টুন সিরিজ তৈরি করে। সব মিলিয়ে তিন হাজার এপিসোড। সবগুলোর ব্রডকাস্টিং টাইম আধ ঘন্টা। ১৯৮৮ সালে হান্না-বারবারা প্রোডাকশন, গভর্নরস অ্যাওয়ার্ড অব দি অ্যাকাডেমি টেলিভিশন আর্টস অ্যান্ড সায়েন্সেস পুরস্কার পায়, গ্রহণ করে। ততদিনে তালিকায় আছে ৭টি অ্যাকাডেমিক অ্যাওয়ার্ড আর ৮টি অ্যামি অ্যাওয়ার্ড।

১৯৯৪ সালে হান্না-বারবারা প্রোডাকশন ‘হোয়াট আ কার্টুন’ নামে একটা শো করা শুরু করে। ইনডিপেডেন্ট এনিমেটররাও টিমে আসে। তৈরি হয় ‘দি পাওয়ারপাফ গার্লস’, ‘ডেক্সটার’স ল্যাবরেটরি’, ‘কাউ এন্ড চিকেন’, আর ‘জনি ব্র্যাভো’। প্রজেক্ট লিড করে কার্টুন নেটওয়ার্ক ম্যানেজমেন্ট। এডভাইসর ছিল ফ্রেড সেইবার্ট আর জন ক্রিকফালুসি। দুজনেই এর আগে অপোনেন্ট চ্যানেল নিকেলোডিওনের নিকটুনসে ছিল। ১৯৯৭ সালে কার্টুন নেটওয়ার্ক ‘টুনামি’ নামে একটা আফটারনুন সেগমেন্ট নিয়ে আসে। একদম অ্যাকশন-প্যাকড কার্টুন। জাপানিজ অ্যানিমেশন আমেরিকার ড্রয়িং রুমে ঢুকে পরে। গুন্ডাম উইং, টেনছি মুয়ো, সেলর মুন, আর ড্রাগন বল জেড আমেরিকানদের আনিমে-ভক্ত করে তোলে। ২০০০ সালে কার্টুন নেটওয়ার্ক বুমেরাং লঞ্চ করে। আরেকটা ২৪ বাই ৭ ক্লাসিক কার্টুন চ্যানেল। বয়সের ফারাক মুছে দিয়ে বুমেরাং বড়দেরও সোফার সামনে বসিয়ে ছাড়ে। টেড টার্নার একটা টেলিভিশন ইন্টারভিউতে বলে বসে, কার্টুন নেটওয়ার্কের অ্যাডাল্ট ফ্যান বেস নাকি সিএনএন-এর থেকে বেশ অনেকটা বেশি।

এসোফেগাল ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে ২০০১ সালের ২২ মার্চ, ৯০ বছরের শিশু উইলিয়াম হান্না ক্যালিফোর্নিয়ার লস এঞ্জেলেসের নর্থ হলিউডে মারা যান। তার সহশিশু জোসেফ বারবারা ২০০৬ সালের ১৮ ডিসেম্বর ষ্টুডিও সিটিতে প্রাণত্যাগ করেন। তখন তার বয়স হয়েছিল ৯৭ বছর। তাদের মৃত্যুতে কার্টুন নেটওয়ার্ক ২০ সেকেন্ডের একটা সেগমেন্ট রাখে, যেখানে বিন্দু জোড়া লেগে তৈরি হয় হান্না-বারবারার মুখ, লেখা হয়, “We’ll miss you – Cartoon Network” । তারপর ডানদিক থেকে মিশে যেতে থাকে। শেষ হয় একটা যুগ। কিন্তু শেষ হয় না। আমাদের মনে হয়, শেষ হয়েও হইল না শেষ। শিশুরা শিশুর বাপ হয়। বাপেরা বুড়ো হয়। বুড়োরা জায়গা ছেড়ে দেয়। কিন্তু ‘টম অ্যান্ড জেরি’ বুড়ো হয় না। পুরোনো হয় না। স্ক্রিনে মিশে যায় না।

'চন্দ্রাবতী-কথা'- এক বীরাঙ্গনা কবির গাথা-সায়ন ভট্টাচার্য

‘চন্দ্রাবতী-কথা’- এক বীরাঙ্গনা কবির গাথা

সায়ন ভট্টাচার্য

“…the secular love poems and religious love poems appear identical in form and expression it was because the medieval poet found the lover beloved relationship between God and Man most exciting in his spiritual quest.” (‘Religious Emotion and Poetic form’ / The Mad Lover – Sisirkumar Das)

মধ্যযুগের কাব্য ও কবির মধ্যে জীবন নিয়ে এক ধরণের নতুন মানবিক প্রকাশ দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল, সেই ইতিহাসকে দেখার চেষ্টা করার মধ্যে মানবিকী বিদ্যাচর্চার বীজ লুকিয়ে থাকে। কিন্তু উত্তর ঔপনিবেশিক পুঁজিবাদী সংস্কৃতি ‘মধ্যযুগীয়’ আচার বিচারকে যতটা প্রশ্রয় দেয়, মধ্যযুগের নয়া ভাষ্যগুলো নিয়েও ততটাই থাকে নিশ্চুপ। প্রান্ত- মধ্যযুগের কবি চন্দ্রাবতীর জীবন ও তার রচিত রামায়ণ-গাথা তেমনই একটি নয়া-ভাষ্য। থিয়েটারের কাজ সাংস্কৃতিক বন্ধন তৈরি করা, সময় কালের মধ্যে সেতু নির্মাণ করা। সংকটকালীন সংস্কৃতির মধ্যে যে তৈরি হওয়া সমস্যা দেখা দেয়, তার প্রক্ষাপটকে রচনা করার দায় থিয়েটারের। নান্দীপট প্রযোজিত, উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় রচিত, এবং প্রকাশ ভট্টাচার্য নির্দেশিত ‘চন্দ্রাবতী কথা’ এমনই একটি নাট্য। থিয়েটার যদি সংস্কৃতির ক্ষয়ক্ষতির দায় না নেয়-তাহলে কে নেবে সেই দায়? যদিও এই প্রশ্নের/ভাবনায় কতটা আমল দেয় নাট্যজনেরা আমার জানা নেই।

‘চন্দ্রাবতী কথা আজকে ২০২৫ সালে হচ্ছে, কিন্তু প্রশ্ন! ‘চন্দ্রাবতী কে চেনে ক’জন? আজকের প্রজন্ম জানে তাঁর নাম? কেন হয় না জানানো ঠিক করে? শিক্ষা ও পুঁজি সবসময় হাত ধরাধরি করে চলে, যে শিক্ষা একটা জাতিকে সচেতন করে দেবে সেই শিক্ষা কখনই সামনে নিয়ে আনা হবে না। নান্দীপট-এর ‘চন্দ্রাবতী কথা’ সেই সচেতন শিক্ষার পথকে অনেকটা প্রশস্ত করে দিল। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম মহাকাব্য রচয়িতা মহিলা কবি চন্দ্রাবতী ঐতিহাসিক ব্যাক্তিত্ব হিসেবে স্বীকৃতি পান। তবে সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর বিস্তারিত জীবনবৃত্ত স্থান পেলেও তা আসলে গড়ে উঠেছে গীতিকা ও জনশ্রুতির পথ ধরেই, গীতিকা ও জনশ্রুতির আলোকেই চন্দ্রাবতীর সঙ্গে ‘ময়মনসিংহ গীতিকা’র নাম যুক্ত হয়ে গেলেও, আসলে চন্দ্রাবতীর নাম বাংলার ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছিলেন চারণ কবি নয়ানচাঁদ ঘোষ। চন্দ্রাবতী-র গুণমুগ্ধ এই- গ্রামীণ কবি তাঁর গাথাকাব্যে তাঁর পিতার পরিচয়, চন্দ্রাবতীর নিবাস, তাঁর বাল্যজীবন, প্রেম, প্রেমিকের সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ, তাঁর ধর্মানুসরণ, রামায়ণ রচনা- বর্ণনা করার চেষ্টা করেছেন। ‘মনসামঙ্গল’ রচয়িতা প্রখ্যাত দ্বিজ বংশীদাস ও মাতা সুলোচনা-র কন্যা। নাটকে কোন চন্দ্রাবতী মঞ্চে উঠে আসেন – যিনি মননের দিক থেকে পরিণত। দ্বিজ বংশীদাস মেয়ের সৃষ্টিশীল জীবনের দিকে অনেক বেশি নজর দেন, মেয়ের এক একটা পদ রচনার প্রতি মুগ্ধতা মধ্যযুগীয় ভাবনাকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দেয়। দ্বিজ বংশীদাস চরিত্রে বিপ্লব নাহা বিশ্বাস বেশ উচ্চগ্রামে অভিনয় করছিলেন ঠিকই, কিন্তু সময় ও প্রেক্ষাপট অনুসারে এই তীব্রতা আসলে সময়ের, সাংস্কৃতিক দমনের বিরুদ্ধে এক প্রকার গলা তুলে কথা বলার প্রচেষ্টা।

মধ্য বা প্রাচীন যুগের কোনও গাথা/কাব্যের পুনর্নিমাণ করার চেষ্টা হলে- লক্ষ্য করা যায়, মানুষের মনে হতে থাকে এই জীবন/কাহিনীগুলো কাল্পনিক, নাচে-গানে জমজমাট পালা মাত্র! কিন্তু জীবনের যে উপলব্ধি, তারা চারপাশের সঙ্গে কোথায় মিলছে, কোথায় মিলছে না তা যদি বোঝা না যায়, বুঝতে চেষ্টা না করে তাহলে হয়তো কোথাও কাজটা ব্যার্থ হয়। তবে ‘চন্দ্রবর্তী কথা’র নাট্য নির্মাণ ও রচনা সেক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রাঞ্জল, মানুষের হৃদয়ের অনুভূতি দিয়ে গাঁথা এক একটি খন্ডচিত্র। নাটককার/নাট্যকার দুটো গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় জোর দিয়েছেন- এক গ্রামের লিঙ্গ বিভাজিত রাজনীতি (যা আজও সর্বত্র), নারী দমনকারী ক্ষমতার রাজনীতি (অবশ্য রাজনীতি-রাষ্ট্র-লিঙ্গভেদ, বা ক্ষমতা অপব্যবহারের প্রধান ত্রিভুজ) অন্যদিকে, দুই, নারীর নিজস্ব কলমের, নিজস্ব বিশ্বাসের লিখন। আমি দ্বিতীয় বিষয়টির দিকে নজর দিতে বলবো অর্থাৎ নারীর নিজস্ব কলম কিভাবে অস্ত্র হয়ে ওঠে সেটাই নাটকের মূল ভিত্তি। এখান থেকেই নাট্যভাষ একটা সর্বজনী সর্বজনীন গণতান্ত্রিক রূপ পেতে থাকে। নারীকে শিক্ষার আওতার থেকে সরিয়ে নিতে হবে, তার নিজস্ব ভাবনা বলে কিছু থাকবে না- যেন শরীর সর্বস্ব হয়ে থাকবে মেয়েরা! ভোগ্য করতে চায় নি নিজেকে চন্দ্রাবতী, তিনি ভালোবাসতে চেয়েছিলেন কাব্য, ভাষা, মানুষ।

চন্দ্রাবতীয় গুণকীর্তন করে তাঁর সখিরা যখন জয়ানন্দকে বলে-” চন্দ্রাবতী লেখেন পালা দস্যু কেনারাম/ চন্দ্রাবতী লখেন কার্য মনসা ভাসান/চন্দ্রাবতী লেখে কথা মলুয়া সুন্দরী / চাঁদি বিনোদের সঙ্গে ? তিনি অমা তিনি তাহার প্রেমের সুরাফিরি” সেখানে তিনি তাহার প্রেমের সুরাফিরি” সেখানে তিনি সাধারণের মধ্যেও অসাধারণ হয়ে থাকতে পারেন। কোথায় চন্দ্রাবতী অসাধারণ, বৈপ্লবিক নারী-এেই ভাবনাগুলো আমাদের সাংস্কৃতিক শিক্ষার পরিসরে বলা হয় না এই কথা, সেই জন্য ‘চন্দ্রাবতী কথা’ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আজও তিনি ধর্মান্ধ ভারতের রাজনীতির বিপক্ষে কথা বলে যান।) তিনি অনায়াসে তাঁর রামায়ণ থেকে রামকে বাদ দিয়ে দিতে পারেন, সীতার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারেন নিজেকে। মহাকাব্যিক রীতি নীতি চন্দ্রাবতী লঙ্ঘন করার সাহস রেখেছিলেন- তাতে নিয়ে এসেছিলেন লোকসাহিত্যের উপাদান। আর এই কারণেই তাঁর রচিত ‘রামায়ণ’কে বাল্মীকি বা কৃত্তিবাসী রামায়ণ-এর মতো স্বতন্ত্র মহাকাব্যের সম্মান দিতে পারিনি। এই বিদ্রোহসত্তা নাট্যেও তখন থেকেই দেখা যায়- যখন চন্দ্রাবতী তাঁর সখিদের সঙ্গে কাজী-র সম্পর্কে “লুচ্চা দুশমন” বলতে পারেন, পরশিকে সচেতন করার জন্য বলতে পারেন “ভালো মন্দ নাহি জানে আচার বিচার/কুলের বধু বাহির করে অতি দুরাচার”। চন্দ্রাবতী’র চরিত্রে অন্বেষা বন্দোপাধ্যায় সবচেয়ে সুন্দর ভাবে প্রকাশ করেছেন মূল চরিত্রটির ঋজুতা,আর আপন সত্তার উপর নির্ভরশীল ‘অহং’। চন্দ্রাবতী হেরে যায় নি, এটাই ছিল অন্বেষার চরিত্র নির্মাণ করার সবচেয়ে বড় অবলম্বন। খুব সুন্দর ভাবে পরতে পরতে ছড়িয়ে গেছে সখিদের (অভিনয় করেছেন- শ্বেতা, জয়ন্তী, মনামী, তনুশ্রী, পৌলমী, শ্রেয়া) সঙ্গে তাঁর ব্যাতিক্রমী মন ও শিশু সুলভ সারল্য। এই নাটকের সম্পদ সখিদের কোরাস টিম, বিশেষ করে পৌলমী ব্যানার্জির গান ও অভিনয়ের সাম্য নাটকের অন্যতম প্রাণ ভ্রমর।

‘রামায়ণ’ কে আদিকাব্য বলা হয়, আর কাব্যের উৎস ‘দুঃখ’- “মা নিষাদ” হয় – তাহলে অলৌকিক সমাপতনে চন্দ্রাবতীর জীবনে জয়ানন্দ-এর সঙ্গে বিচ্ছেদ শোক কোথাও তাঁর নিজস্ব ‘রামায়ণ’ -‘ রচনার রচনার উৎসমুখ হয়ে যায়। মুক্তমনাকে ধ্বংস করে দেওয়ার চেষ্টা সভ্যতার শুরুর দিন থেকে। সেইভাবেই কাজীও আঘাত নামিয়ে আনে চন্দ্রাবতীর জীবনে – জয়ানন্দের সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ ঘটিয়ে। এই ‘বিচ্ছেদ তৈরি করানোর রাজনীতিটা খুব জরুরি, দুজন নারীর মধ্যে, বা নারীর জীবনে নারীকে শত্রু করে দেওয়াটাই রাষ্ট্র ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য। কাজী, জয়নালের কন্যা কোকিলা-কে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে জয়ানন্দের মনকে বিক্ষিপ্ত করে দেয়। দোষ তো আর পুরুষের হয় না, সব দোষ গিয়ে গিয়ে চাপে নারীর ঘাড়ে!

কোকিলার আগ্নেয় যৌবনের কাছে ছারখার হয়ে যায় জয়ানন্দ। ‘কোকিলা’র চরিত্রে শ্বেতা বাগচী মুখার্জি যেন তীক্ষ্ণ তীরের ফলা। একজন জাত শিল্পী জানেন মঞ্চে কোন সময়টা তার হাতে আছে, আর সেই এক একটা রঙ ও মুহূর্ত তিনি কীভাবে আঁকবেন। নৃত্যের তালে লাস্য ও চোখের তীব্র কটাক্ষে শ্বেতা যেন বুঝিয়ে দেন আমাদের চারপাশটাও এইভাবে মোহগ্রস্থ করার চেষ্টা করছে। জয়ানন্দ-এর চরিত্রে ত্রিগুনাশংকর-এর বিহ্বলতা সাম্প্রতিক সময়ের প্রতি সচেতন না হয়ে ওঠা, চাওয়া পাওয়ার জন্য ‘যা ইচ্ছে’ করতে পারি, খুব প্রকট করে দেয় সমসময়ের চালচিত্র। শেষ পরিণতি তো নিজেকে মুছে দেওয়ার জন্য মেতে ওঠা। যে ভাবে জয়ানন্দ-এর আত্মহত্যা সামাজিক অবক্ষয়ের রূপক হয়ে ওঠে।

পরিশেষে, একটাই কথা বলার, লেখার মধ্যে দিয়ে কোনও সৃষ্টি; নিজের সময়ে কে শুধু নয় নিজেকেও বাঁচানো ভবিষ্যতের ইতিহাসের জন্য। তাই এই নাটকের মূল দার্শনিক ভিত্তি চন্দ্রাবতীর লেখা – যে লেখাই আসলে হয়ে ওঠে পৃথিবীর আপামর নারীর নিজস্ব এক ঘর।