ভাণ পত্রিকা

৪২ তম ই-সংস্করণ ।। ৫৩ তম সংখ্যা ।।নভেম্বর ২০২৪

সম্পাদক :

সম্পাদনা সহযোগী :

প্রচ্ছদ :

নক্সা পরিকল্পক :

অন্যান্য কাজে :

ভাণ-এর পক্ষে:

পার্থ হালদার

কর্তৃক

৮৬, সুবোধ গার্ডেন, বাঁশদ্রোণী, কলকাতা : ৭০০০৭০ থেকে প্রকাশিত। যোগাযোগ : ৯৬৪৭৪৭৯২৫৬

( হোয়াটসঅ্যাপ ) ৮৩৩৫০৩১৯৩৪ ( কথা / হোয়াটসঅ্যাপ )

৮৭৭৭৪২৪৯২৮ ( কথা ) bhaan.kolkata@gmail.com ( ই – মেল )

Reg. No : S/2L/28241

সম্পাদকের কথা

।। সম্পাদকের কথা।।

নভেম্বর , ২০২৪

ভুলে গেলেই ভালো হয়। মনে রেখে কী লাভ! তাতেই যত বিপত্তি! মনে রাখলে পুরনো জ্বালার কথা ভোলা যায় না। পরাজয়ের কথা মনে থেকে যায়। কম্প্রোমাইজের কথা ভোলা হয় না। যেখানে যেভাবে নিজের আত্মসম্মান খুইয়ে ‘সুখ’ হাতিয়েছি, সেসব কথা অহরহ খোঁচা মারে!! পুরনো, যা কিছু বাতিল, সে-সব কথা মনে থাকলে, বর্তমানটা কে ‘বর্তমান’ বলেই উপভোগ করা যায় না। বর্তমানের হাত ধরে অতীত পিছুটান দেয়। বর্তমানের সঙ্গে লাগাতার অতীত-এর টাসেল চলে! একালের সঙ্গে সেকালের তুলনা চলে এলে নানা পক্ষের নানা অশান্তি বাড়ে। ফলে ভুলে যান, অনেক হয়েছে ‘এবার ছাড়ুন’, ‘আরে বাবা থামুন তো’, এই যে সরকারি-বেসরকারি, ধম্ম-অধম্মের জলসা বসেছে, ফূর্তির বোল বাজছে চরাচরে– তাতে মজে যান। সে ‘মোচ্ছব’ আশ্রয় দেবে আবার পালানোকে আড়াল করার যুক্তিও দেবে। এতো বাজনা তাই শুনতে পাইনি, এতো আলোর ঝলকানিতে চোখ ধাঁধিয়ে যায়, তাই দেখতে পাইনি। নেচে কুঁদে যা পরিশ্রম হল এরপর মাথা খাটানো যায়?— এসব সঙ্গত যুক্তি মিলবে আত্মপক্ষ সমর্থনে।

আন্তিগোনে ভুলতে পারেনি তাই তার কি দশা হল? সোফোক্লেস সত্যের নেশায় অতীত টানল তাই বৃহৎ ট্র্যাজেডি হল তাঁরই। ভগৎ সিং ভুলতে পারলেন না, ফলে ফাঁসিতে চড়তে হল তাঁকে। তারপরেও মনে রাখার চাপ নেব কেন? আমরা কি পাঁঠা!?

পাঁঠা কত দ্রুত ভুলে যায়, সে কথা পাঁঠাই বলতে পারবে। কিন্তু প্রতি রোববারে আমরা বাঙালিরা যে পাঁঠাকে স্মরণে আনি, তা সম্ভবত রসনাকে ভুলতে না পারার জন্যই। ছোটোখাটো ঝগড়া-বিবাদ, মান-অভিমান বেশি দিন ধরে বসে থাকলে জীবন চলে না,– এসব আমাদের অভিজ্ঞ গুরুজনদের বচন। চলার পথে সে বাণী অকাজের চেয়ে কাজেই এসেছে বেশি। এইসব ভুলে যাওয়ায় তত গোলমাল নেই। বিষম গোল বাঁধে অন্যত্র।

আজকের বর্তমানকে কেবল আজকের করে তুলতে রাষ্ট্র এবং বৃহৎ পুঁজি যখন একসঙ্গে কাজ করে। ওরা সেকালের সব স্মৃতিকে মুছে দিতে চায়। শুধু সেকাল কেন এই কদিন আগে অতি প্রাসঙ্গিক কোনো কোনো ইস্যুকে ভুলিয়ে দিতে সে তার অনুচরদের নিয়ে ময়দানে নেমে পড়ে। বহুদিন পরে অসভ্যদের অভয়ারণ্যে অভয়া তিলোত্তমার জন্য লাখো লাখো মানুষের বিচারের চিৎকারকে জব্দ করতে নেমে পড়ে গোটা সিস্টেম। উৎসবের নামে ছড়িয়ে দেওয়া হয় নেশার মতো হুল্লোড়। তবু জেগে থাকা অসংখ্য মস্তিষ্ক বোঝে, দুর্গা পুজোতে যতটা জাগ্রত ছিল বিচার, আমাদের মন খারাপ এবং শাসকের অস্বস্তি, কালীপুজোর তুবড়ির আওয়াজে সে যেন স্মৃতির থেকে অনেক দূরে চলে গেল। দুর্গাপুজোয় মিডিয়াতে অভয়ার জন্য যতটা আক্ষেপ ছিল দেওয়ালির আতশবাজিতে মিডিয়াই যেন তাকে ফানুস বানিয়ে স্মৃতির সীমানা পার করে দিচ্ছে! মানুষ ভুলে গেলে অন্যায়-মৃত্যু মরে যায়। মানুষ ভুলে গিয়ে অন্যায়কারীর সঙ্গে আপোস করে নেয়। যেমন প্রিয়জনের মৃত্যুর বেদনা ভুলে মানুষ কাজে ফেরে, যেমন হত্যাকারীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে রফাসূত্রে তারই দেওয়া চাকরি করে অফিসার বনে যান মৃত সন্তানের মা। জীবনে টিকতে হলে ভুলে গেলে ভালো। ভুলে যেতে হয়। কিন্তু মানুষই বোঝে, মানুষ হয়ে উঠতে গেলে সবকিছু ভুলে গেলে চলে না।

অনেক বড়ো-বড়ো উদ্দেশ্য, অনেক বড়ো-বড়ো ব্যবসা চলে আমাদের স্মৃতিকে জাগাতে এবং নেভাতে। কোন্ সময়ে কোন্ স্মৃতিটি উস্কে দিলে লাভ আর কোন্ স্মরণ বিস্মরণে না গেলে ক্ষতি– তা-ই নিয়ে বিরাট আয়োজন নিয়ন্ত্রণকারী পাওয়ারের এবং বেচতে চাওয়া বাজারের। কেউ চায় রাম হোক একমাত্র। জয় সীতারাম পর্যন্ত ভুলে না গেলে পুরুষতান্ত্রিক অস্ত্রবাদী একনায়কের মডেল মেদুর হয়ে যাবে। আবার কেউ চায় স্মৃতির উঠোনে বহুত্ববাদের মেলা বসুক, সহিষ্ণুতার সংহিতা জাগরুক থাক। এই আমাদের রাজনীতি, স্মৃতির রাজনীতি, মনে-রাখার ও ভুলে-যাবার স্মরণ-বিস্মরণের লীলা।

একটা সময়, একটা বিশেষ দিন, একটা বিশেষ ক্ষণ,একটা বিশেষ স্থান, একজন বিশেষ মানুষ, একটা পুরনো গন্ধ, একটা হঠাৎ কথা কিংবা আকস্মিক কোনো ঘটনা— আমাদের স্মৃতিকাতর করে দেয়, দিতে পারে। প্রশ্ন হল, সতত সুখের স্মৃতি, ব্যক্তিগত নষ্টালজিয়ার বাইরে জন-স্মৃতিতে আমি এবং আমরা কী অবদান রাখতে পারছি!

ইতিহাস ভুলে যাই। স্মৃতির মৃত্যু ভোলায় প্রবহমান জীবনের আমাদের নিজস্ব কৃতি। ভাষা ভুলে যাই বেবাক বাজারে। আপন করে নিতে চাই তাকেই যে আমার ‘আমি’ কে হত্যা করে চলে নিরন্তর। দেশ ভুলে যাই। দেশের গন্ধ যাই ভুলে। গাঙের নাইয়ার গান ভুলে যেতে চাই কেউকেটা হব বলে! ইতিহাসের রথী মহারথী ভুলি। ভুলি কত আঁকা বাঁকা সর্পিল গতি হয় একটা জাতির। কীভাবে চলেছে সময়, কীভাবে ভেঙেছে, কীভাবে জেগেছে আবার। কীভাবে মিলেছে, কীভাবে ডেকেছে, কীভাবে দিয়েছে জবাব। এই সব ভুলে গেলে পক্ষপাত আসে। হয় হিন্দু নয় মুসলমান আসে। হয় ভারত নয় পাকিস্তান অতি সহজে এই হত্যাকামী দ্বৈরথ স্মৃতিতে তুলে আনা যায়। আর তাতে শাসকের পোয়াবারো। এই বাইনারি,এই যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা। আমাদের নেশাতুর চোখ। আমাদের নির্বাচিত সময়ে বধির কান। আমাদের আচ্ছন্ন মাথা যাতে টিকে থাকে তন্দ্রা, তারজন্য নানা আয়োজন। নানা গবেষণা। আমাদের স্মৃতিকে রূপকথা করে তোলে তারা।

যে স্মৃতি জেগে থাকা, যে স্মৃতি বেঁচে থাকা, যে স্মৃতি মানে ‘আমি’ এবং আমরা— সে স্মৃতিকে ভুলিয়ে দিতে কত স্মৃতি-শাস্ত্র। সে স্মৃতিকে বড় ভয় শাসকের। ওরা শুধু স্মৃতিসৌধ বানাবে। কিন্তু মনে রেখে বাঁচাতে দেবে না। মনে রাখতে রাখতে বাঁচা একটা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। এ রাজনীতি জনগণের জন্য শুভ। শাসকের সাবধানবাণী। আমরা ভুলে যাব না। সব ইয়াদ রাখ্খা জায়েগা।

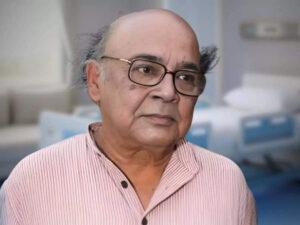

স্মরণে ও মননে মনোজ মিত্র - কুন্তল মুখোপাধ্যায়

শ্রদ্ধা স্মরণে মনোজ মিত্র

কুন্তল মুখোপাধ্যায়

“সৎ ভাবে জীবনের গল্প বলে চলা” – ১৯৩৮ থেকে ২০২৪, ৮৬ বছরের জীবনকালে এই ছিল মনোদ মিত্রের নাট্যচর্চার অনন্য মৌল ভাবনা মনোজ মিত্র নাট্যকার, সৃজনশীল দার্শনিক নাট্যকার; দার্শনিক অর্থে দেখা, দেখতে চাওয়া ও সেই দেখার ভিত্তিতে ও সূজন। তাঁর নাটক মানুষের সূজনশীল কল্পনার অনন্ত লীলা ক্ষেত্রভূমি। তাঁর কাছে শুনেছি বর্তমান বাংলাদেশের খুলনা জেলার সাতক্ষিরা ধূলিহর গ্রামের বাড়িতেই তাঁর অভিনয়ের হাতেখড়ি, এবং তখন থেকেই থিয়েটার ভালোবাসা। কিশোর বয়স থেকেই জীবনের আদলে মঞ্চে আর এক জীবন গড়ে তোলার আকর্ষণ ছিল। দেশভাগের পর যখন পশ্চিমবঙ্গে বসিরহাট-দন্ডিরহাটে চলে এলেন; স্কুলের ক্লাস শেষের পর বান্ধব নাট্যসমাজে থিয়েটারি আড্ডায় উঁকিঝুঁকি মারতেন, কখনওবা কেশববাবুর কাছে অঙ্ক শিখে সাজাহান নাটকে রিহার্সালে প্রম্পট করে রাত করে বাড়ি ঢুকেছেন। উনি বলতেন প্রম্পট করার সময় সব চরিত্রের সংলাপ পরপর বলার ফলে স্বরভঙ্গি, বাচনভঙ্গি, উচ্চারণভঙ্গি, স্বর সংঘাত, কণ্ঠের তীব্রতা, উদাত্ততা, লালিত্য, বিশেষ অর্থপূর্ণ শব্দের এবং বাক্যের ব্যঞ্জনাও দ্যোতনা যেমন স্পষ্ট হয় তেমনি চরিত্রগত পরিস্থিতিতে ঐক্য পার্থক্য ধরা পড়ে। অনেক পরে ওঁনার স্বকণ্ঠে নাটক পাঠ শোনার সময় এটা বুঝতে পেরেছিলাম। স্কুল জীবন শেষ করে বাবার চাকরি সূত্রে এসে উঠলেন উত্তর কলকাতার বেলগাছিয়ায়, ভর্তি হলেন স্কটিশ চার্চ কলেজে দর্শন শাস্ত্রকে সাম্মানিক বিষয় করে, সহপাঠী হিসেবে পেলেন দু-বছরের বড় রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তকে, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (পরে যিনি পরিচয় পত্রিকার গভীর গম্ভীর সম্পাদক), সুভদ্র কুমার সেন, নৃপেন্দ্র সাহা, প্রদ্যোৎ ভদ্র, দিলীপ ব্যানার্জী প্রমুখকে, কলেজে ইংরেজির অধ্যাপক পাঁচুগোপাল ঘোষ, সুশীল মুখোপাধ্যায় পড়াচ্ছেন নাটক তার ফলস্বরূপ ১৮৫৪ সালে কলেজের থিয়েটারেও তিনি অংশগ্রহণ করলেন। সেই সময়ই সুশীলবাবুর কাছে জেনেছিলেন স্কটিশের প্রাক্তন অধ্যাপক শিশির কুমার ভাদুড়ীর সেই বিখ্যাত উক্তি, “থিয়েটার কখনও যাত্রাও নয়, সিনেমাও নয়, তার স্থান স্বতন্ত্র।” কিন্তু তাঁর নিজের কথায় কলেজের সেই অভিনয় তেমন জমেনি। লেখালিখির প্রাঙ্গনে তাঁর হাতেখড়ি গল্প লেখা দিয়ে, ১৯৫৯ সালে মাত্র ২১ বছর বয়সে তিনি লেখেন তাঁর প্রথম নাটক “মৃত্যুর চোখে জল,” তারপর শেষ জীবন অবধি তিনি শতাধিক মঞ্চ সফল নাটক রচনা করেন, যেগুলি ভাবে ভাবনায় আনন্দ বিনোদনে বাংলার রসিক নাট্যজনদের চিত্তে উৎকর্ষরূপে স্থায়ী আসন লাভ করেছে। ছাত্রজীবন শেষ করেই ১৯৬১ সালে শুরু হয় তাঁর অধ্যাপনা জীবন। সিউড়ি কলেজ, রাণিগঞ্জ কলেজ, নিউ আলিপুর কলেজ, এবং রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যবিভাগে তিনি অধ্যাপনা করেছেন। রাণিগঞ্জ কলেজে অধ্যাপনার সময়েই সাময়িক ভাবে তার নাট্য জগতের সঙ্গে তাঁর দূরত্ব ঘটে, তাছাড়া সারাজীবন ধরেই তিনি থিয়েটার মগ্নপ্রাণ মানুষ। স্বপ্রতিষ্ঠিত দল স্মতায়ণও সুন্দরম (মাঝে প্রায় ১৫ বছর সম্পর্কহীন থাকলেও) এই দুই নাট্য দলের সঙ্গে তিনি অবিচ্ছিন্ন ভাবে যুক্ত ছিলেন।

মনোজ মিত্রের কাছে “থিয়েটার করা মানে – নাটক ভাবা, নাটক লেখা, রিহার্সাল দেওয়া, স্টেজে অভিনয় করা এবং অবশেষে দর্শকের মতামত সংগ্রহ করা। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্তটা নিয়েই নাটক করা”। সাজানো বাগান, পরবাস, নৈশ ভোজ, মেষ ও রাক্ষস, অলকানন্দার পুত্র কন্যা, গল্প হেকিম সাহেব, শোভাযাত্রা, মুন্নি ও সাত চৌকিদার, ছায়ার প্রাসাদ যা নেই ভারতে, দৈব কন্ঠ, নাকছাবিটা, অপারেশন ভোমরা গড় প্রভৃতি নাটক সুন্দরম দলের হয়ে রচনা ও পরিচালনা করেছেন। এছাড়া অশ্চত্থামা, চাক ভাঙা মধু, নরকগুলজার, পালিয়ে বেড়াই প্রভৃতি তাঁর লেখা নাটক অভিনয় করেছেন থিয়েটার ওয়ার্কশপ নাট্যদল। বহুরূপী করেছেন রাজ দর্শন কিনু কাহারের থেটার; প্রতিকৃতি করেছেন কেনারাম-বেচারাম। রঙমহল রঙ্গমঞ্চে জহর রায় এই নাটকটিকেই বাবা-বদল নামে অভিনয় করতেন। এছাড়াও স্বপ্ন সন্ধানী ও অন্য থিয়েটার তাঁর লেখা নাটক অভিনয় করেছেন। শুধু পশ্চিমবঙ্গেই নয় ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে যেখানেই বাংলা নাটকের অভিনয় চলন আছে সেখানেই নাট্যকার হিসেবে মনোজ মিত্রই সর্বাধিক জনপ্রিয় নাট্যকার। ছোট বা একাঙ্ক নাটকের মঞ্চ সফল নাট্যকার মনোজ মিত্র। পাখি, কাক চরিত্র, আমি মদন বলছি, তেঁতুলগাছ, তক্ষক, টাপুর টুপুর, পাকে-বিপাকে, চোখে আব্দুল দাদা, মহাবিদ্যা, স্মৃতিসুধা, শিবের অসাধ্য, সন্ধ্যাতারা, পুঁটি রামায়ন, নীলকন্ঠের বিষ, টু-ইন-ওয়ান, পাহাড়ি বিছে, বেকার বিদ্যালঙ্কার প্রভৃতি নাটক অভিনীত হয়েছে। বঙ্গে ও বহির্বঙ্গে রতন থিয়াম, রাজেন্দ্ররনাথ, বামন কেন্দ্রে, প্রতিভা অগ্রবাল প্রমুখ অনেকেই তাঁর নাটক অনুবাদ করে প্রযোজনা করেছেন। মনোজ মিত্র বলতেন, থিয়েটারের স্বভাবই এমন যে কখনো থিয়েটার কর্মীকে নত হতে দেবে না। সমকালকে এড়িয়ে গিয়ে নাটক লেখা সম্ভব নয়। অনুভবের সমস্ত জানালা খুলে রাখতে হয়। নিষ্কলুষ সাদা কাগজের মতো দেশ কালকে এড়িয়ে নাটক লেখা যায় না। সময়ের প্রতি তাকে দায়বদ্ধ থাকতেই হয়। এই দায়বদ্ধতা থেকেই সৃষ্টি হয় নরক গুলজারের মত নাটক, “কথা বলো না / কেউ শব্দ করো না / ভগবান নিদ্রা গিয়েছেন”গোলযোগ সইতে পারেন না। এই শব্দবন্ধ গুলি সমাজের সর্বস্তরের সর্বকালেই সত্য। আবার বর্তমানের প্রয়োজনেই অতীত ইতিহাস চর্চা করেছেন। অশ্বত্থামা নাটকে অশ্বত্থামা জানে কৌরবরা মন্দ, তবু সে তাঁদের ত্যাগ করতে পারছে না। সে চিনতে পারছে প্রকৃত শত্রু মিত্রকে। শুধু বুঝতে পারছে না কুরুক্ষেত্রে সে কোন্ দিকে যাবে। – এই দ্বন্দ সমকালীন, চিরকালীন। মেষ ও রাক্ষস নাটকেও এমন দ্বন্দ্বের আভাস রয়েছে। রামায়নের ইল্বল বাতাপি রাক্ষসদের উপকথায় জন্ম মেষ ও রাক্ষসের। ছায়ার প্রাসাদে রয়েছে ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে সমকালীন সামাজিক চিত্রের ছবি। নারীর প্রতি অত্যাচার, নারীকে ডাইনিরূপে লাঞ্ছনা করা তো সমকালেরই ঘটনা। ভেলায় ভাসে সীতায় সীতা অবামাননা তো সমগ্র নারী জাতিরই অসম্মান। অলকানন্দার পুত্র কন্যাতে মাতৃত্বের যে বিধুর বেদনা, তার দায় সমকাল কখনোই অস্বীকার করতে পারেনা। মনোজ মিত্রের সংলাপের আশ্চর্য কবিতা প্রাচীন পটভূমিতেই সৃষ্ট হয় – একথা যেমন ঠিক তেমনি চাক ভাঙ্গা মধু যা একান্তই প্রান্তিক মানুষদের জীবন সংগ্রামের ছবি। সেখানেও কিন্তু মনোজ মিত্র দেখেন মাতলা ওঝার বারান্দার হলুদ রোদ্দুর এর আভা। স্নিগ্ধ সবুজ, কখনও বিবর্ণ হলুদ, কখনওবা উজ্জ্বল কমলা রঙ ছড়িয়ে আছে মনোজমিত্রের নাট্য সম্ভারে। নাট্য আন্দোলন বিষয়ক তাঁর “অলীক সুনাট্যরঙ্গ”একটি সুখপাঠ্য গ্রন্থ। গল্প আর কল্পনার মিশেলে তৈরি তাঁর “গল্পনা” গ্রন্থটি হৃদয়ের মর্মস্থল স্পর্শ করে।

নাট্য রচনা ছাড়া অভিনয়েও তিনি ছিলেন বিশেষ পারদর্শী।পরবাসের বিষণ্ণ বৃদ্ধ, সাজানো বাগানে মৃত্যুকে আহ্বান করে ফিরিয়ে দেওয়া নাছোড় বায়নাক্কো বুড়ো, গল্প হেকিম সাহেবে হেকিম, ছায়ার প্রাসাদে এক নপুংসক অগ্রদানী ব্রাহ্মণ এমন বিভিন্ন চরিত্রে তাঁর অভিনয় অভিনীত চরিত্রটিকে শুধু জীবন্তই করেননি, চরিত্রগুলোর হয়ে ওঠার নানা স্তরকে অভিনয়ের পরশকাঠিতে ছুঁয়ে দেখে তাঁদের মানব জমিনে এনে দাঁড় করিয়েছেন। তাঁর চলচিত্রে অভিনয়ের শুরু তপন সিনহার হাত ধরে বাঞ্ছারামের বাগানে। তারপর আদালত ও একটি মেয়ে এবং বৈদুর্য রহস্যতে একেবারে ভিন্ন ধরনের চরিত্রে। সত্যজিত রায়ের ঘরে বাইরে, গণশত্রুতে তিনি অভিনয় করেছেন। শত্রুর মতো যেসব বাণিজ্যিক ছবিতে তিনি কাজ করেছেন তাঁর সংখ্যাও বোধ হয় একশোর কাছাকাছি। বাণিজ্যিক বাংলা ছবিতে তাঁকে ভাঁড় খলনায়ক টাইপড্ কাস্ট করা হোতো। টেলিভিশনেও তিনি অনেক কাজ করেছেন। তবে তাঁর মধ্যে আদর্শ হিন্দু হোটেলে হাজারী ঠাকুরের ভূমিকায় অভিনয় স্মরণীয় হয়ে থাকবে। হিন্দি ছবিতে অভিনয়ের ডাক পেয়েও অভিনয় করেননি। তাঁর নিজের কথায়, “টি.ভি., ফিল্ম থিয়েটার তিনটি জায়গাতেই কাজ করেছি, কিন্তু কোনোদিন থিয়েটারকে ফাঁকি দিয়নি।”

সিউড়ি কলেজ, রাণিগঞ্জ কলেজ, নিউ আলিপুর কলেজে দর্শন শাস্ত্র পড়ানোর পর রবীন্দ্রভারতি বিশ্ববিদ্যালয়ে নাট্যবিভাগে অধ্যাপনা শুরু করেন। সেখানে তিনি নাট্য রচনা, অভিনয়ের মনস্তত্ত্ব, নন্দন তত্ত্ব’র সঙ্গে সঙ্গে অভিনয় বিষয়ে পাঠ দিতেন। নাট্যরচনা বিষয়ক কর্মশালায় তিনি অনন্য একটি জিনিস শিক্ষা দিতেন, নাট্যপাঠের আসরে একটি নাটক শোনার পর অংশগ্রহণকারী শ্রোতা দের বলতেন, ছবি এঁকে, গান গেয়ে, কবিতা বলে, তাঁদের মানসিক প্রতিক্রিয়া জানাতে। ভালো, মন্দ নয়, বেশ হয়েছে – এমন মন্তব্য তাঁর মতে অর্থহীন। গবেষক অভিভাবক হিসেবে তিনি ছিলেন যুক্তিবাদী, উদারপন্থী। তথ্য ও তত্ত্বের মধ্যে কোনও ফাঁকি তিনি একান্তই অপছন্দ করতেন। এই প্রতিবেদক ছিলো তাঁর প্রথম গবেষক ছাত্র। থিয়েটার ও রাজনীতি বিষয়ক সেই গবেষণা কাজে তিনি তাঁর ছাত্রকে মানবিক সম্পর্কের পারস্পরিক ঘাত-প্রতিঘাতে যে রাজনীতির তরঙ্গ উদ্বেলিত হয়, তাঁকে খোঁজার পরামর্শ দিয়েছেন।

সংগীত নাটক একাডেমী পুরষ্কার, বিদ্যাসাগর পুরস্কার, শ্রেষ্ঠ নাট্যকার পুরস্কার, বঙ্গ বিভূষণ পুরস্কার লাভের পরেও তিনি কখনও তাঁর পদযুগল ভূমি স্পর্শহীন করেননি।

মনোজ মিত্রের ব্যবহারিক আচরণ ছিল হৃদয়স্পর্শী। বন্ধুবৎসল, রসিক, জীবনকে বিভিন্ন প্রেক্ষিত থেকে দেখার এক অদম্য বাসনা ছিল। সেইজন্যই তিনি কৌতূহল ভরে লক্ষ্য করতেন। সূর্য পরে এলে – রোদ্দুরের তেজ মিইয়ে গেলে চাষী বৌরা কেমন ঘোমটা খুলে কোমরে আঁচল জড়িয়ে সারিবাধা আলু খেতের নালিতে জল ঢালতো – আর ভাবতো মাটির নীচে ছোট বড় ধারি বাচ্চা মিলিয়ে কত আলু পাবে তারা। তাঁর নাটকে তাই থাকে স্বতঃস্ফুর্ত কাব্যের ছোঁয়া। ‘গল্প হেকিম সাহেবে’এ ঔষধ বাবানোর প্রক্রিয়ায় চাঁদের কিরণ মেশানো বা কিনু কাহারের থেটারে পালাকার যে কেবল কল্পনাশীল নয়, প্রকৃতির কোলে সুর তাল লয় ছন্দ এর সন্ধানে থাকে সর্বদা, – এইসব ভাবনা কাব্যিক এবং জীবন অনুসন্ধানী এক দার্শনিকের জগৎ দর্শন।

মরমী নাট্যকার, হৃদয়বান মানুষ, এবং প্রণম্য শিক্ষককে শেষ প্রণাম জানাতে গিয়ে মনে পড়ে যায় আর্নেস্ট হেমিংয়ের “এ ফেয়ারওয়েল টু আমর্স” এর সেই অংশটা, যেখানে হেমিংয়ে বলছেন – সেরা সেই লোকেরাই সুন্দরকে অনুভব করার ঝুঁকি নেবার সাহস দেখায়, সত্য কথা বলে এবং আত্মত্যাগ করে – তাঁর নাটকগুলির আবেদন সর্বকালের সর্বক্তনীন।

কলকাতার গালগপ্পোর দশমপর্ব লিখলেন - কিশলয় জানা

ঘাটের কথা,১১ পর্ব

কিশলয় জানা

বারো ঘাটের জল

আগের পর্বে আমরা ঘাট নিয়ে ইতিহাস ঘাঁটাঘাঁটি শুরু করেছিলাম। এই পর্বেও তার জের যে চলবে, তা বোঝাই যায়। গতবার আমরা প্রায় ছ’টি ঘাটের কথা বলেছিলাম। এই পর্বে আরও কিছু ঘাটের কথা বলব। মোটের উপর বারো ঘাটের জল না খাইয়ে এই অধম যে আপনাদের রেহাই দেবে না, আশা করি তা বুঝে গেছেন। অতএব আগেভাগেই মার্জনা প্রার্থনীয়।

আগের পর্বে ছোট্টুলাল-দুর্গাপ্রসাদ ঘাট থেকে অভিশপ্ত সেন্ট লরেন্স জাহাজ ছাড়ার কথা বলা হয়েছিল, তা দেখে কেউ যেন না মনে করেন, সে-সময় জাহাজগুলি ঘাটে এসে নোঙর ফেলত এবং যাত্রীরা সেখান থেকেই জাহাজে চড়তেন। এমনটি একেবারেই নয়, কারণ, এগুলি নিতান্ত সাধারণ ঘাট-ই ছিল, কোন ডক্ইয়ার্ড ছিল না। সে-সময় সাধারণ যাত্রীবাহী জাহাজ-স্টিমার মাঝনদীতে অপেক্ষা করত, ঘাটগুলি থেকে এক-একটি জাহাজের নিজেদের নৌকা যাত্রীবহন করে একে একে মাঝনদীতে দাঁড়ানো জাহাজে যাত্রীদের তুলে দিত। এই ব্যবস্থা বিশেষভাবে করা হত, দেশের মধ্যে যাত্রীবহনের ক্ষেত্রে। বিলাত যাওয়ার জন্য প্রথম যুগে, রেলপথ তৈরির আগে পর্যন্ত যাত্রীরা গঙ্গাসাগরে গিয়ে জাহাজে উঠতেন। ১৮২২ সালের জানুয়ারি মাসের ‘সমাচার দর্পণে’ দেখা যায় যে, স্যার এডওয়ার্ড ইস্ট চাঁদপাল ঘাট থেকে পিনেসে চড়ে গঙ্গাসাগর যাচ্ছেন, সেখান থেকে ইংল্যাণ্ডগামী জাহাজে উঠবেন। রেলপথ তৈরির পরে অবশ্য সাহেবসুবো থেকে দেশীয়রা কেউ ইংল্যাণ্ড যেতে হলে বোম্বাই পর্যন্ত রেলপথে গিয়ে সেখান থেকে ইংল্যাণ্ডগামী জাহাজে উঠতেন। প্রথম ভারতীয় মহিলা এবং প্রথম বাঙালি মহিলা হিসাবে ইংল্যাণ্ডে যাওয়া কৃষ্ণভাবিনী দেবী তাঁর স্বামীর সঙ্গে রেলে করে বোম্বাই গিয়ে সেখান থেকেই ইংল্যাণ্ড যাওয়ার জন্য জাহাজে উঠেছিলেন। তবে কলকাতার ঘাটগুলি তার পরেও গুরুত্ব হারায় নি। পূর্ববাংলার সঙ্গে নদীপথে যাতায়াতের জন্য নৌকা, ভাউলে ইত্যাদি এই সমস্ত ঘাট থেকেই ছাড়ত। এই সমস্ত ঘাট থেকেই শ্রীরামপুর, চন্দননগর থেকে নিত্যযাত্রীরা কলকাতায় এসে ‘আপিস’ করে আবার বাড়ি ফিরতেন। উনিশ শতকের শেষ দিকেও কেশব সেন থেকে শুরু করে নরেন্দ্রনাথ দত্তের মতো আরও অনেকে (তখনও স্বামী বিবেকানন্দ হয়ে ওঠেননি) বরানগর, দক্ষিণেশ্বর ইত্যাদি নানা জায়গায় যাতায়াত করতেন।

সেকালে যে কেবল যাতায়াতের জন্য কিংবা স্নানের জন্যই এই সকল ঘাট ব্যবহার করা হত এমনটি নয়। হিন্দুরা তাঁদের পারলৌকিক কাজের জন্যও ঘাট ব্যবহার করতেন, তবে সেই সমস্ত ঘাট ছিল নির্দিষ্ট। এই ব্যাপারে সবচেয়ে পুরানো ঘাটগুলির অন্যতম হচ্ছে কাশী মিত্রের ঘাট। কাশী মিত্র সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া মুশকিল। হরিহর শেঠ তাঁকে কেবল প্রসিদ্ধ ব্যক্তি বলেছেন এবং শবদাহের জন্য যে তিনি একটি ঘাট প্রতিষ্ঠা করেন তা জানিয়েছেন। কাশী মিত্র প্রতিষ্ঠিত ঘাট বলেই হয়ত জনসাধারণের মুখে মুখে ঘাটটি কাশী মিত্রের ঘাট বলে পরিচিতি পেয়েছিল, তা-না হলে নিজের নামে শবদাহের ঘাট প্রতিষ্ঠা ব্যাপারটি কিছুটা অস্বাভাবিক। ঘাটটি ছিল বহুকালের। শোনা যায়, বাগবাজারের নবকৃষ্ণ দেবেরা এই ঘাটেই তাঁদের পারলৌকিক কাজ সম্পন্ন করতেন। অতএব কাশী মিত্র যিনিই হন না কেন, হয় তিনি নবকৃষ্ণের সমসাময়িক ছিলেন কিংবা তাঁরও পূর্ববর্তী কেউ ছিলেন। হরিহর শেঠ জানিয়েছেন, এই কাশী মিত্র ছিলেন রাজা রাজবল্লভের ভাগ্নে। কাশী মিত্রের ঘাট সংলগ্ন রাস্তাটি আজও কাশী মিত্রের ঘাট স্ট্রীট নামে পরিচিত। যদিও রাধারমণ মিত্র এঁর সম্পূর্ণ নাম কাশীশ্বর মিত্র বলে জানিয়েছেন। তাঁর মতে আপজনের ম্যাপে ভুল করে কাশীরাম মিত্রের ঘাট বলে উল্লেখ করা আছে। টালার বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার নীলমণি মিত্রের বৃদ্ধ প্রপিতামহের ভাই ছিলেন এই কাশীশ্বর। ব্যবসা করে তিনি প্রভূত সম্পত্তি করেছিলেন। চারটি বিয়ে করা সত্ত্বেও নিঃসন্তান থাকায় শেষ বয়সে পুণ্য অর্জনের বাসনায় তিনি এই শবদাহের ঘাটটি স্থাপন করেন। এই কথাগুলি সত্যি বলে মেনে নিলেও বলতে হয় যে, নিছক ধর্মাচরণ নয়, সম্ভবত সম্ভ্রান্ত মানুষদের নিজেদের জন্য একটি শবদাহের ঘাটের প্রয়োজন ছিল বলেই কাশী মিত্র ঘাটটি প্রতিষ্ঠা করেন। পরে অবশ্য ঘাটটি সাধারণ মানুষদের ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়। কাশী মিত্রের ঘাটটি সেকালে ব্যস্ততম শবদাহের ঘাট হিসাবে পরিচিত ছিল।

সেকালে মৃতদেহ দাহ করা খুব ঝক্কির কাজ ছিল। ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের হয়তো ততটা অসুবিধা হত না, কারণ যে কোন ঘাটেই (এখানে ঘাট সংলগ্ন শ্মশানঘাট বুঝতে হবে) তাঁদের অগ্রাধিকার দেওয়া হত। এমনকি পরে মৃতদেহ পৌঁছালেও, ধনীরাই সুযোগ পেতেন। ফলে সাধারণ মানুষদের শবদেহ নিয়ে প্রায়শই দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হত। কাশী মিত্রের ঘাটে যে অত্যন্ত ভীড় হত, এতে কোন সন্দেহ নেই। ‘সমাচার দর্পণে’র পাতায় ১৮২৬ সালের জুলাই মাসে প্রকাশিত দীর্ঘ প্রতিবেদনে দেখা যায়, কাশী মিত্রের ঘাটে প্রতিদিন গড়ে দশ জন থেকে বিশ-পঁচিশ জনের দাহ হত। মহামারীর সময় এবং বর্ষাকালে ওলাওঠা ইত্যাদি রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পেলে দিনে আগের হিসাবের চতুর্গুণ পর্যন্ত শবদেহ এসে দাহের অপেক্ষায় বসে থাকত। জোয়ারের সময় কাশী মিত্রের ঘাট সম্পূর্ণ ভেসে যেত, ফলে ভাটার অপেক্ষা করতে হত। পরের বছরের জানুয়ারি মাস নাগাদ অবশ্য ওই সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ থেকে জানা যায়, মানুষের এই অসুবিধা দূর করার জন্য নিমতলা থেকে বাগবাজার পর্যন্ত আরও তিনটি শ্মশান স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

তবে কাশী মিত্রের ঘাটে একসময় সতীদাহ হত বলে একে সতীদাহের ঘাট বলা হত বলে কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন। ১৭৭৪ সালের দিকে নির্মিত এই ঘাটটিতে সতীদাহ হওয়া বিচিত্র নয়। তবে সতীদাহের ঘাট হিসাবে পরিচিতি থাকলে উত্তরকালের ইতিহাস-লেখকেরা নিশ্চয়ই সে-কথা কেউ-না-কেউ উল্লেখ করতেন। এ-ব্যাপারে অধিকাংশ ঐতিহাসিকের নীরবতা দেখে বিষয়টি সঠিক কি-না তা নিয়ে সন্দেহ জাগে।

উত্তর কলকাতার আরও একটি ঘাট সেকালে বিখ্যাত ছিল, সেটি হল— রথতলা ঘাট। এই ঘাটটির প্রতিষ্ঠাতা কে, সে-বিষয়ে অবশ্য ঐক্যমত্য হয় নি। কোন কোন মতে এই ঘাটটি তৈরি করেন শোভাবাজারের হরচন্দ্র মল্লিক। আবার অন্য মতে, হরচন্দ্র নয়, এই ঘাটটির প্রতিষ্ঠাতা নন্দরাম সেন। নন্দরাম ১৭০০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার প্রথম কালেক্টর রাল্ফ্ শেল্ডনের দেশীয় সহকারী ছিলেন, যদিও শেল্ডনের পরবর্তী কালেক্টর নন্দরামকে তহবিল তছরূপের অপরাধে পদচ্যুত করেন। ১৭০৭ সালে তিনি আগের পদ ফিরে পেলেও, তাঁর অপরাধের জন্য তাঁকে শাস্তিভোগ করতে হয়। নন্দরাম প্রতিষ্ঠিত এই ঘাটে শোভারাম বসাকের পারিবারিক রথ সারা বছর রাখা থাকত বলে এটি লোকমুখে রথতলার ঘাট বলে পরিচিত হয়।

লীলা মজুমদারের লেখায় যে আহিরিটোলার ঘাট ঘুরেফিরে দেখা দেয়, সেই ঘাটটি উত্তর কলকাতার একটি জনপ্রিয় ঘাট। ঘাটটি আহিরিটোলা অর্থাৎ আভিরটোলা তথা গোয়ালাপাড়ার নিজস্ব ঘাট ছিল। পরে অবশ্য বসবাসের সূত্রে সম্ভ্রান্ত মানুষজনও এই ঘাট ব্যবহার করতে শুরু করেন। ঘাটটি গোয়ালাদের নিজস্ব উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়, না-কি অন্য কারুর দানে, তা জানার উপায় নেই। তবে সেকালে অন্যতম ব্যস্ত ঘাট হিসেবে এটির পরিচিতি ছিল যথেষ্ট।

সেকালে বিখ্যাত বাবুদের বেশিরভাগই ঘাট প্রতিষ্ঠা করে নাম-যশ অর্জনের সহজ রাস্তাটি ধরার লোভ সম্বরণ করতে পারেন নি। সে কলকাতার প্রথম ব্ল্যাক জমিদার গোবিন্দরাম মিত্রের পুত্র রঘুনাথ মিত্রই হোক কিংবা বনমালী সরকার, মদনমোহন দত্ত, তাঁর পুত্র রামতনু দত্ত, বৈষ্ণবচরণ শেঠ, দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায় হোক— সকলেই ঘাট প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে সামিল। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে সেকেলে কলকাতায় যিনি হাতে মাথা কাটতেন, পলাশীর যুদ্ধ নামক প্রহসনে হেস্টিংস-এর সেই স্বনামধন্য দেশীয় সহচর নবকৃষ্ণ মুন্সীর নামাঙ্কিত কোন ঘাটের সন্ধান পাওয়া যায় না। হয়ত বাকি বড়লোকেরা যে-রাস্তায় হাঁটতেন, তিনি সে-রাস্তায় হাঁটার প্রয়োজন বোধ করেন নি। ঘাট প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কেবল অর্থবান বাঙালি হিন্দুরাই এগিয়ে এসেছিলেন এমন নয়, অবাঙালিরাও অনেকেই, মায় অনেক সাহেবও ছিলেন। মীরজাফর যখন প্রথম কলকাতায় আসেন, তখন তাঁর জন্য যে ঘাট তৈরি করা হয়, তা নবাবের ঘাট নামে পরিচিত ছিল। পুরানো টাঁকশালের উত্তরদিকে যে রাস্তা বর্তমানে অপরিসর হয়ে পড়েছে, তারই নীচে গঙ্গার বুকে এই ঘাটটি গড়ে ওঠে। ঘাটটি কেউ কেউ বলেন মীরজাফর স্বয়ং তৈরি করেছিলেন, যদিও কেউ কেউ বলেন, কোম্পানিই ঘাটটি তৈরি করে দেয়। যদিও মীরজাফর ছিলেন কোম্পানির হাতের পুতুল মাত্র, ফলে তাঁর জন্য কোম্পানির নতুন ঘাট তৈরি করে দেওয়ার গরজ থাকা কিছুটা আশ্চর্যের কথাই বটে। পরবর্তীকালে এই ঘাটের রক্ষণাবেক্ষণের খরচ মুর্শিদাবাদের নবাবি তোষাখানা থেকেই দেওয়া হত বলে অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, এই ঘাটটি নবাবি অর্থেই তৈরি হয়েছিল। এর পাশেই আর একটি ঘাট ছিল, যেখানে নবাবের সঙ্গে আসা নৌবহরের প্রধান এবং অন্যান্য কর্তাব্যক্তি নেমেছিলেন, মীরজাফরের নৌ-বহর ভিড়েছিল বলে একে মীরবহর ঘাট বলা হত।

ক্লাইভ ও হেস্টিংসের আস্থাভাজন লাহোর থেকে আসা পাঞ্জাবি হিন্দু কাশীনাথ ট্যাণ্ডন, যিনি সামান্য ব্যবসায়ী থেকে লর্ড কর্ণওয়ালিশের দপ্তরে দেওয়ানি লাভ করে প্রভূত ধনসম্পত্তির মালিক হন, তিনিও একখানি ঘাট তৈরি করেন, যা আজ কাশীবাবুর ঘাট নামে পরিচিত। এই কাশীনাথ মহারাজা নন্দকুমারের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষী দিয়ে হেস্টিংসের ষড়যন্ত্র সফল করতে মূল উদ্যোগীদের মধ্যে একজন ছিলেন। শোনা যায়, জুম্মা শাহ্ নামে এক ফকিরকে সেবাশুশ্রূষা করে তাঁর প্রাণ রক্ষা করায় সেই ফকিরের আশীর্বাদে এবং পরামর্শে কাশীনাথের এত উন্নতি হয়। আজও ক্লাইভ স্ট্রিটে জুম্মা শাহ্ পীরের দরগা রয়েছে। এই পীরের দরগার পাশেই ছিল কাশীনাথের বাড়ি। ১৭৯২ সালে কাশীনাথের মৃত্যুর সময় তাঁর গচ্ছিত অর্থের পরিমাণ ছিল ষাট লক্ষ। পরবর্তীকালে এঁদের উত্তরপুরুষেরা ট্যাণ্ডন পদবী ত্যাগ করে বর্মন পদবী গ্রহণ করেন। চাঁদনী চকের অনেকখানি মালিকানা এঁরা ভোগ করেন। লটারি কমিটির টিকিট কেটে চাঁদনী চকটি এঁরা পেয়েছিলেন। কেবল একালে নয়, সেকালেও কিন্তু লটারি কেটে প্রভাবশালী ব্যক্তিরা অনেক কিছু পেতেন!

রুস্তমজী-কাওয়াসজীও ঘাট তৈরি করেছিলেন। সাহেবদের মধ্যে জনৈক রসবিবি (ইনি কি রসা রোড যাঁর নামে, তাঁর কেউ হন?), পোর্তুগিজ ব্যবসায়ী জোসেফ ব্যারেটো, ব্যবসায়ী (?) জ্যাকসন সাহেব, জনৈক ফোরম্যান সাহেব, জাহাজ-ব্যবসায়ী ব্লাইথ সাহেব প্রমুখ সাহেবসুবোরাও ঘাট তৈরিতে পিছিয়ে ছিলেন না। গঙ্গার পূর্বকূল ঘেঁষে ঘাট তৈরির যেন প্রতিযোগিতা পড়ে গিয়েছিল। কোন কোন ঘাট পরবর্তীকালে অন্য তাৎপর্য পেয়েছে। যেমন কাশীপুরের ঘাট, যেখানে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের দেহাবসানের পর তাঁকে দাহ করা হয়। নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ীকেও এই ঘাটেই দাহ করা হয়। নিমতলা ঘাটে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, শহীদ ভগৎ সিং, বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, মেঘনাথ সাহা প্রমুখ অনেকের অন্ত্যোষ্টি সম্পন্ন হয়। সব ঘাটের কথা বলতে গেলে রাত কাবার হয়ে যাবে, কিস্সা ফুরাবে না। সে-কারণে একটি দুটি ছোট কিস্সার কথা বলেই এই পর্বে ইতি টানবো।

পাথুরিয়াঘাটায় যে একখানা ঘাট ছিল, সে-কথা সকলেই জানে। কেউ কেউ বলেন, সে-ঘাট পাথর দিয়ে তৈরি হয়েছিল বলে, সেই থেকে পাথুরিয়াঘাটা নাম হয়েছিল। তবে অন্য মতে, কথাটি এসেছে হিন্দী শব্দ ‘পাথুরিয়া’ থেকে, যার অর্থ ছিল বেশ্যা। সেকালে বেশ্যাদের জন্য পৃথক কোন স্নানের ঘাট ছিল না, অথচ সাধারণের স্নানের জন্য তৈরি ঘাটে তাঁদের স্নান করা প্রায় অসম্ভব ছিল। এ-কারণেই কোন সহৃদয় রসিক এই ঘাটটি নির্মাণ করিয়ে দেন। বলা বাহুল্য, এর কাছেই রয়েছে ডিহি কলকাতার সবচেয়ে পুরাতন গণিকাক্ষেত্রটি। পরবর্তীকালে অবশ্য এই ঘাটে সকলেই স্নান করতেন।

অবশেষে যে-চাঁদপাল ঘাটের কথা আগের পর্বে বলে এই ঘাটকাহিনি শুরু করেছিলাম, তার সম্পর্কে একটি গালগপ্পের কথা বলেই ইতি টানবো। ১৭৭৩ সালের রেগুলেটিং অ্যাক্ট অনুযায়ী কলকাতায় বিচার ইত্যাদির জন্য একটি সুপ্রিম কোর্ট এবং গভর্ণর জেনারেলের একটি সুপ্রিম কাউন্সিল গড়ে তোলা হয়। কোম্পানির উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের অনেকেই প্রজাদের উপর অত্যাচার করে, তাদের কাজকর্মও নিয়মানুগ নয়, সে-ব্যাপারে কোম্পানি সচেতন ছিল। ফলে সুপ্রিম কোর্টের জজেদের পাঠানর সময় বলে দেওয়া হল, তাঁরা যেন কড়া নজর রাখেন এবং কোথাও কোন উৎপীড়ন-অত্যাচার দেখলে তার প্রতিবিধান করেন। গালগপ্পো এই যে, প্রথম যাঁরা জজিয়াতির কাজ নিয়ে চাঁদপাল ঘাটে পিনেস থেকে নামলেন, তাঁরা নেমেই দেখলেই একদল কালো মানুষ খালি পায়ে হাঁটছে। তখন দেশীয়দের পায়ে জুতো পরে হাঁটার রেওয়াজ ছিল না। রামমোহন সর্বপ্রথম সভা-সমিতিতে যেতেন জুতো পায়ে দিয়ে। যাই হোক, সে-খবর তো সাহেব-জজেরা রাখতেন না। তাঁরা নিশ্চিত হলেন যে, কোম্পানির কর্মচারীদের মাত্রাতিরিক্ত শোষণের ফলেই এদেশীয় লোকেরা জুতো পর্যন্ত কিনতে পারে না। তাঁরা সেখানেই প্রতিজ্ঞা করলেন, ছয় মাসের মধ্যে এর শেষ দেখে ছাড়বেন। ব্যস্, প্রথম দিন থেকেই কোর্ট ও সুপ্রিম কাউন্সিলের মধ্যে মারমার-কাট্কাট্ লেগে গেল ! আমাদের ঘাটের কথাও এখানেই ফুরালো।।

যাত্রাভিনয়ের উপভোক্তাদের গল্প শোনালেন- তরুণকুমার দে

যাত্রাভিনয়ের উপভোক্তা তথা শ্রোতা বা দর্শক,১ম পর্ব

তরুণকুমার দে

‘ প্লাবন’ পালাটি খ্যাতির সঙ্গে নট্ট্ যাত্রাপার্টিতে দুবছর অভিনীত হওয়ার পরে যখন মুদ্রিত হয়েছিল , তখন একটি ঘরোয়া সভায় পালাকার ব্রজেন্দ্রকুমার দে-কে বিশেষ একটি প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। মুদ্রিত পালার ভূমিকায় তিনি লিখেছিলেন ; ‘ মূলত ; অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিতের জন্যই যাত্রাভিনয় , এই যাঁদের ধারণা , তাঁদের আজ দেখবার উপায় নেই যে , ছেঁড়া চটের উপর বসেও সাজসজ্জাহীন গান-বাজনা বর্জিত প্রায় সামাজিক নাটক দর্শকেরা রুদ্ধ নিঃশ্বাসে দেখেন, যদিও তার মধ্যে না আছে রং তামাশা , না আছে দেশাত্মবোধের উষ্ণতা ।‘

উল্লিখিত ঘরোয়া সভায় ব্রজেন্দ্রকুমারকে কিছুটা আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে প্রশ্ন করা হয়েছিল এই যে, যাত্রার দর্শকেরা স্বাধীনতা লাভের দেড়শ বছরের মধ্যেই শিক্ষিত হয়ে উঠেছেন বলে কি তাঁর বিশ্বাস ? [ প্রসঙ্গত জানানো যেতে পারে যে , ‘ প্লাবন’ পালাটি ১৯৬২ – তে রচিত এবং প্রথম অভিনীত হয়েছিল।]

ব্রজেন্দ্রকুমার যে উত্তর দিয়েছিলেন, তা এইরকম ; প্রচলিত প্রথাগত শিক্ষা যাত্রামোদীদের অনেকেই হয়তো পান নি। সুযোগ না থাকায় তাঁদের অধিকাংশেরই বোর্ড , বিদ্যালয় প্রদত্ত ডিগ্রীও নেই। কিন্তু চিরকালই তাঁরা অতি সহজেই অনুধাবন করতে পারেন, পছন্দ – অপছনন্দের ক্ষেত্র তাঁদের প্রতিক্রিয়া আবেগসুলভ হয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই প্রকাশিত হয়। সামাজিক পালা তাঁদের কখনই অপছন্দ ছিল না। যদি তা না হতো , তাহলে চারণসম্রাট মুকুন্দদাসের এবং তাঁর অনুসরণে গড়ে ওঠা অসংখ্য স্বদেশী যাত্রার দল কয়েক দশক সক্রিয় থাকতে পারত না । প্রাক্ স্বাধীনতা যুগে দেশাত্মবোধ এবং দেশগঠন ছিল স্বদেশী যাত্রাপালার প্রধান উপজীব্য । ১৯৪৭ – এর পরে স্বাধীন ভারতে যে সব সমস্যা প্রকট হয়েছিল, সেইসব সমস্যা তুলে ধরে সমাধানের ইঙ্গিত দেওয়া সমস্ত প্রমোদমাধ্যমেরই করতব্য হয়েছিল। যাত্রাপালা সেই দায়িত্ব পালন করছে। যে কারণেই হোক , ১৯৪৭- এর পরে স্বদেশী যাত্রা বিলুপ্তির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। পেশাদার যাত্রাদলের পালা যদি শ্রোতা / দর্শকদের মনের সেই চাহিদা পূরণ করতে পারে, তা হলে তাঁরা উচ্ছ্বসিত হয়ে গ্রহণ করেন।

এ প্রসঙ্গে তিনি যাত্রাজগতের দুজন কিংবদন্তী কর্মীর নামোল্লেখ করেছিলেন দীর্ঘজীবন তাঁরা যাত্রার মাধ্যমে শ্রোতা / দর্শককে ইতিবাচক বার্তা দিয়ে অবসরের মুখে পৌঁছেছিলেন । একজন সূর্যকুমার দত্ত । তিনি যাত্রাজগতে বহু যুগান্তকারী সৃষ্টির প্রধান কারিগর ছিলেন। দ্বিতীয় জন ফণীভূষণ মতিলাল [ ছোট ফণী] তিনিও স্মরণীয় এবং ইতিবাচক বহু পালার , বহু চরিত্রের রূপদাতা স্মরণীয় যাত্রাপালার (অঘোষিত) পরিবেশক

এঁদের দুজনেই বালক বয়সেই যাত্রাদলে যোগ দিয়েছিলেন । দুজনেই নিজের চেষ্টায় লেখাপড়ার চর্চা করেছেন। ব্রজেন্দ্রনাথ বলেছেন ; ‘ছোট ফণী একবারমাত্র পাঠ শুনে যে কোন পালার নিখুঁত বিশ্লেষণ করতে পারতেন । সূর্যকুমার যে কোন পালা একবার পড়েই পালাকারের বক্তব্য শ্রোতা /দর্শকের কাছে যথাযথভাবে পরিবেশন করার সব ভাবনাই করতে পারেন।‘

ব্রজেন্দ্রকুমার ওই সভায় বলেছিলেন যে, তাঁর মুল্যায়নে সূর্যকুমার এবং ছোট ফণী , দুজনেই যাত্রার ঘনিষ্ঠ দর্শক। ‘

এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক নির্মাল্য মজুমদারের মন্তব্য মনে পড়ে ; ‘ [ ব্রজেন্দ্রকুমার] কার সহযাত্রী ? মূলত তাঁর পালার দর্শকদের তিনি সহযাত্রী। দর্শক হিসাবে অন্য দর্শকদের সঙ্গে তিনি সর্বদাই একামনে। কিন্তু অন্য দর্শকদের সঙ্গে তাঁর পার্থক্যের বিষয়টি হল , তিনি একিসঙ্গে রূপকার ‘

ব্রজেন্দ্রনাথের মননে সূর্যকুমার, বড়ো ফণীভূষণ, ছোট ফণীভূষণ, পঞ্ছু সেন, বড়ো ভোলানাথ পাল এবং যুজিৎ ঠাকুর, দিলীপ চট্টোপাধ্যায়, স্বপনকুমার , শান্তিগোপাল, তপনকুমার, পান্না চক্রবর্তী , অরুণ দাসগুপ্ত, জ্যোৎস্না দত্ত – সকলেই একইসঙ্গে দর্শক এবং পালাচরিত্রে সার্থক রূপকার ছিলেন। যাত্রায় যারা দিকপাল তাঁরা সকলেই একনিষ্ঠ দর্শক ছিলেন । ব্রজেন্দ্রকুমার নিজেকেও তাঁদের ( এবং গোত্র নির্বিশেষে সমস্ত দর্শকেরই ) একজন মনে করতেন।

ভাওয়ালের মৃতরুপে চিহ্নিত মেজরাজপুত্রের ফিরে আসা এবং প্রিভি কাউন্সিলের বিচারে স্বীকৃতিলাভ নিয়ে রায় – প্রদানের অব্যবহিত পরেই ব্রজেন্দ্রকুমার ওই কাহিনী নিয়ে রূপকাকারে রচনা করেছিলেন ‘ রাজ -সন্ন্যাসী’ পালা। পালাটি পরিবেশন করেছিলেন বিল্বগ্রাম যাত্রাপার্টি। দুর্ভাগ্যের বিষয় ব্রজেন্দ্রকুমারকে প্রযোজক দলটি অভিনয় দেখাতে পারেন নি। অন্যান্য যাত্রাপ্রেমীদের সঙ্গে এক সমতলে বসে নিজের সৃষ্টি উপভোগ না করার বেদনা মুদ্রিত পালার ভূমিকায় প্রকাশ না করে পারেন নি ; ‘ শুনিয়াছি এই নাটক অভিনয় করিয়া বিল্বগ্রাম যাত্রাপার্টি বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছেন। ’

নিউ গণেশ অপেরায় অভিনীত ব্রজেন্দ্রকুমারের ‘ সারথি ’ বিশেষ জন-প্রিয়তা অর্জন করেছিল । কিন্তু তিনি দলের ‘ ফুল রিহার্সাল ’য়ের দিন কিছুটা সময় উপস্থিত ছিলেন । পরে ‘ সারথি’র কোন আসরেই তাঁর উপস্থিতি ছিল না । তিনি মুদ্রিত পালার ভূমিকায় আক্ষেপ করেছিলেন ; ‘ জন্মভাগ্যহীন দুর্যোধন আমার লেখনীতে কী রূপ গ্রহণ করিয়াছে , অভিনয়ক্ষেত্রে দেখিবার ভাগ্য আমার প্রায় হয় নাই।’ একই সঙ্গে অভিনন্দন – সূচক বার্তাও রেখেছিলেন দর্শকদের উদ্দ্যেশ্যে ; ‘ যবে নিউ গণেশ অপেরায় ‘ সারথি’ নাটকের অসামান্য সাফল্য দেখিয়া মনে হয় নাট্যরসিকেরা দুর্যোধন সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন ।’ প্রথম পর্ব সমাপ্ত

"নষ্টনীড়"-এর সম্পৃক্ততার মুগ্ধতায় কলম ধরলেন - বৃতা মৈত্র

একালের ‘নষ্টনীড়’ স্মার্ট পরিবেশনায় দর্শককে সহজেই সম্পৃক্ত করে নেয়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘নষ্টনীড়‘ সত্যজিতের হাতে ‘চারুলতা‘ হয়ে বাঙালি তথা সারা বিশ্বের মননশীল দর্শকের হৃদয়ে স্থায়ী আসন দখল করে রেখেছিল। ওয়েব সিরিজ ‘নষ্টনীড়’ অবশ্য সম্পূর্ণভাবেই পৃথক পটভূমিতে বিন্যস্ত! একালের নীড় নষ্ট (পড়ুন ভাঙ্গনের) হওয়ার কারণগুলি এই সময়ের প্রেক্ষিতেই ঘটে। অদিতি রায় পরিচালিত ওয়েব সিরিজ ‘নষ্টনীড়’ পুরোদস্তুর এই সময়ের গল্প। দর্শক চরিত্রগুলিকে খুব সহজেই চিনতে পারেন তাই। এই প্রজন্মের প্রখ্যাত কবি ও লেখক সম্রাজ্ঞী বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখনীতে সৃষ্ট কাহিনি নিয়ে তৈরি হয়েছে ওয়েব সিরিজ। ফলত, শুরু থেকেই খবরের কেন্দ্রে ছিল ‘নষ্টনীড়’। প্রত্যাশা ছিল তুঙ্গে। বলতে দ্বিধা নেই, প্রত্যাশা পূরণ করে প্রথম সিজনেই বেশ সাড়া ফেলে দেয় এই সিরিজ। বিশেষত গল্পের প্রোটাগনিস্ট গৃহবধূ অপর্ণার চরিত্রে দারুণ প্রশংসিত হন সন্দীপ্তা সেন।

স্বামী ঋষভের (সৌম্য) সঙ্গে অপর্ণার নিটোল সংসার। অপর্ণার স্বামী ঋষভ পেশায় একজন অধ্যাপক। সমাজে যথেষ্ট সম্মানিত ও প্রতিষ্ঠিত। তাদের একটি কন্যা। এছাড়াও আছে শ্বাশুড়ি-দেওর-জা–একত্রে না থাকলেও সম্পর্কে টান রয়েছে। সাংসারিক যাবতীয় দায়িত্বের পাশাপাশি নিজের বুটিক চালায় অপর্ণা। হঠাৎই একদিন ছাত্রী গোধূলির আনা #MeToo মামলায় জড়িয়ে পড়ে ঋষভ। গোধূলি গর্ভবতী হয়ে পড়ে ও ঋষভের কাছ থেকে অনেক চেষ্টার পরও সাড়া না পেয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। অভিযুক্ত ঋষভকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এবার অভিযোগ প্রমাণের পালা। আইন ও প্রশাসন, ঋষভের কলেজ কর্তৃপক্ষ, প্রতিবাদী ছাত্রের দল আর এই সবকিছুর মাঝখানে অপর্ণা ও তার সংসার। শুরুর দিকে ঋষভকে ঘিরে কিছুটা দ্বিধা-দন্দ্বে আলোড়িত হলেও, ধীরে ধীরে সত্যের মুখোমুখি হয় অপর্ণা। কী সেই সত্য, সেটা দর্শকের পর্দায় দেখে নেওয়াই ভালো। মোটামুটি এই হলো প্রথম সিজন। এই সিজনে অদিতি গল্প বুনেছেন চমৎকার। তাই ‘নষ্টনীড়’-এর প্রথম সিজন দেখে ফেলার পর থেকেই দর্শকের তীব্র অপেক্ষা শুরু হয়ে যায় দ্বিতীয় সিজনের!

যাই হোক, অপেক্ষার পালা শেষ করে স্ট্রিমিং শুরু হয়ে গিয়েছে ‘নষ্টনীড় ২’-এর। প্রথম সিজনের শেষের দিকেই আমরা দেখি ক্রমশ নিজের সিদ্ধান্তে অটল হয়ে উঠছে অপর্ণা। তার প্রতিবাদী চরিত্রের ঝলক দেখতে পায় দর্শক, সে প্রতিবাদে ঘর খড়কুটোর মতো উড়ে গেলেও!! দ্বিতীয় সিজনে অনেক বেশি যুক্তিবাদী অপর্ণা। তার চোখের ওপর থেকে পর্দা সরে গিয়েছে। এখন আর সংসারের পরোয়া করে না সে। বরং অনেক বেশি মরিয়া সত্য উদ্ঘাটনে। স্বামী ঋষভ এখন তার কাছে একজন ক্রিমিনাল ছাড়া কিছু নয়। স্বামীর একাধিক বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের তথ্য জেনে গিয়েছে সে। স্বামীকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করার দিন শেষ! সম্পর্কের মায়া ও মোহের কাছে মাথা নত না করে, স্বামীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর ক্ষমতা রাখে অপর্ণা এখন।

শুধু তাই নয়, নিজের জ্বালা-যন্ত্রণার আঁচকে পাশে রেখে সত্য অনুসন্ধানে যেখানে প্রয়োজন ছুটে যায় অপর্ণা। গোধূলি ও তার গর্ভস্থ সন্তানকে সুবিচার দেবেই সে। এরই মধ্যে অপর্ণার পরিচয় হয় সুরমা বলে আর একটি অসহায় মেয়ের ! সেও ঋষভের যৌন হেনস্থার শিকার। উদভ্রান্ত অপর্ণা ভাবে, এমন আরও কতজন আছে, কে জানে! তার যাপন, সন্তানের দেখভাল, জীবনের সমস্ত রুটিন এক উদভ্রান্ত হাওয়ার দাপটে লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়। অন্যদিকে শ্বশুরবাড়ির লোকজন তাকে মোটেই সমর্থন করে না। তারা ঋষভকেই নির্দোষ বলে মনে করে। তবু থামে না অপর্ণা। দ্বিতীয় সিজনের শেষ পর্বের মোমবাতি মিছিলের দৃশ্যটি বড় সুন্দর রচনা করেন অদিতি।

সন্দীপ্তা ছাড়াও দুটি সিজন মিলিয়ে অন্যান্য চরিত্রে আছেন সৌম্য ব্যানার্জি (ঋষভ), অঙ্গনা রায়, ঊষশী রায়, অনিন্দ্য চ্যাটার্জি, রুকমা রায়, নবনীতা মালাকার, রাহুল দেব বোস প্রমুখ। প্রত্যেকেই স্মার্ট, সহজ ও সাবলীল অভিনয়ে টানটান আকর্ষণে ধরে রাখেন পর্বগুলি। এক এক সিজনে ছয়টি করে পর্ব এগিয়ে চলে দ্রুতগতিতে। নিপুণ চিত্রনাট্য অবশ্যই অভিনেতাদের অনেকটাই সাহায্য করে এক্ষেত্রে।

চমৎকার সেট, কস্টিউম ও মেকআপ। সবশেষে মোমবাতি মিছিলের আবহে নম্রতা ভট্টাচার্যের কন্ঠে ব্যবহৃত গানটি হৃদয় ছুঁয়ে যায়। দর্শক চাইলে, হইচই চ্যানেলে দুটি পর্বই একসঙ্গে দেখে নিতে পারেন খুব তাড়াতাড়ি। গ্যারান্টি, আমার মতো আপনারাও তৃতীয় সিজনের অপেক্ষায় অধীর হয়ে উঠবেন।

বহুরূপী সিনেমার সাফল্যের অন্য কথা

পার্থ হালদার

বাংলা সিনেমার পাশে থাকা- এটা হালফিলের একটি ট্রেন্ডিং ব্যতীত আর কিছুই নয় তা বাঙালি বুঝিয়ে দিয়েছে ঠারে-ঠোরে। এমনি সিঙ্গেল স্ক্রিনের তথৈবচ অবস্থা। জেলার অধিকাংশ হল বন্ধ হয়ে গিয়েছে বা তল্পিতল্পা বেঁধে পাততাড়ি গোটানোর দিকে অগ্রসর। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে বাংলা সিনেমার পাশে দাঁড়ানো যে বেশ কঠিন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। নিদেনপক্ষে না দাঁড়িয়ে, বসা যায় মাত্র। এমনিতে সেইভাবে আপামর সাধারণ মানুষের জন্য সিনেমা তৈরি হওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছে। মানে যে কোনো শ্রেণির জন্য সিনেমা। মেইনস্ট্রিম সিনেমা নেই বললেই চলে। এখন সকল সিনেমা পরীক্ষামূলক এবং থ্রিলের মশলা দিয়ে পাকানো। এর পিছনে অবশ্যই ওটিটি এবং বিদেশীয় সিরিজের একটি প্রত্যক্ষ প্রভাব আছে— যা অস্বীকার করা যাবে না। তাই সেইভাবে কোনো সিনেমা বেশিদিন না চলছে না দাগ কাটতে পারছে মানুষের মনে। কিছু ব্যতিক্রমী আছে, যা হাতেগোনা মানুষের কাছেই পৌঁছয়।

এরই মাঝে পুজোর সময় বাংলা সিনেমায় দোলা দিল এক বিশেষ সিনেমা যাকে মেইনস্ট্রিম বা আর্ট সিনেমা— কোনোকিছুর মধ্যেই ফেলা যায় না। যদিও এটাই আজকালের ফ্যাশন। পুজোর সিনেমা নিয়ে বাঙালির (পড়ুন কলকাতা এবং এলিট শ্রেণির) সর্বদা একটু গদগদ স্বর। কিছু না হোক, একবেলা সিনেমা দেখা বাঞ্ছনীয়। তাই ব্যবসার খাতিরে, প্রযোজক স্টারডম খাটিয়ে নিয়োজিত পুঁজিটি তুলে নিতে সক্ষম হয়। কিন্তু এবারের উইন্ডোজ প্রযোজনার ‘বহুরূপী’ সিনেমাটি অনেকটাই নিঃশব্দে এক বক্স অফিসে ঝড় তুলেছে। তার একটা কারণ অবশ্যই গল্প।

সিনেমার মেকিং বা টেকনিক্যাল নিয়ে কথা বলছি না। ওটা বাকিদের জন্য তোলা থাক। ব্যক্তিগত স্তরে আমার সিনেমাটি আহামরি কিছু না লাগলেও মানুষকে হলমুখী কেন করেছে তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। এখানেই শেষ নয়, কলকাতা ও শহরতলি ছাড়িয়ে জেলাতেও বেশ সাড়া ফেলেছে। তার অন্যতম কারণ, মাটিকে ছোঁয়ার একটি চেষ্টা ছিল যার মোড়ক ছিল নিছক বিনোদন। এখানেই অনেকদিন পর বাঙালি যেন মেইনস্ট্রিম সিনেমার স্বাদ পেল। শ্রেণি নির্বিশেষে বহু মানুষ দেখতে গেল।

এর জন্য ধন্যবাদ জানাতে হয় লেখক এবং পরিচালককে। এই প্রযোজকদের বহু সিনেমা উচ্চশ্রেণির পর মধ্যশ্রেণির লোকেরা নিজেদের জীবনের সঙ্গে মেলাতে পারেনি। এবার পেরেছে। এক) কাহিনিটি সত্যি, দুই) গ্রাম বাংলার বহুরূপী শিল্পের সঙ্গে দুর্দান্তভাবে মিলিয়ে দিয়েছে, তিন) প্রচারের ভিন্ন প্রয়াস এবং চার) কোনোভাবেই মাথা ভারি করি গল্প নয়— সোজা, সাপটা এবং সহজ। এই সহজ জিনিসটি বাঙালি খুঁজে পাচ্ছিল না। হতে পারে, বাঙালিকে একটি বিশেষ বর্গের দর্শক হিসেবে ভাবতে শুরু করেছিল পরিচালক থেকে প্রযোজক— সকলেই। কিন্তু এটা ভুলে যাওয়া উচিত নয়, সহজ জিনিসকে সহজভাবে বললেই অসাধারণ হওয়া যায়। মানুষ যেন নিজেকে খুঁজে পায় গল্পের মধ্যে। নিজের সঙ্গে মেলাতে পারে। বলছি না, এই সিনেমার পরতে পরতে ছিল সেই মেলবন্ধন। কিন্তু তার একটি সৎ প্রচেষ্টা ছিল— তাই বলার অপেক্ষা রাখে না। আমি আশা করব, গ্রামের এমন গল্পের দরকার নেই যা গ্রামের মানুষ বুঝলো না বা শহুরে এমন সিনেমার দরকার নেই যা তাদের মাথার উপর দিয়ে চলে যায়। পরীক্ষামূলক বা আর্ট সিনেমা হবেই। ওটা আমাদের রসদ এবং গর্ব। কিন্তু একদা সুন্দর সুন্দর বাংলা মেইনস্ট্রিম সিনেমা যার জন্যও বাংলাকে গর্ব করতে হয় সেই সিনেমার চলন হারিয়ে গেল কেন? আর একটি প্রশ্ন উস্কে দিই, শেষ দশকে নিপাট হাসির গল্প নিয়ে ১০টা সিনেমার নাম বলা যাবে যা আপামর বাঙালির মন ছুঁয়েছে? যদি না হয়, তাহলে কেন? আপনারা চাইলে এই নিয়ে বিশদে আলোচনা করা যাবে।