ভাণ পত্রিকা

একত্রিশতম সংখ্যা || বাইশতম ই-সংস্করণ || নভেম্বর ২০২২

সম্পাদক :

সম্পাদনা সহযোগী :

প্রচ্ছদ :

নক্সা পরিকল্পক :

অন্যান্য কাজে :

ভাণ-এর পক্ষে:

পার্থ হালদার

কর্তৃক

৮৬, সুবোধ গার্ডেন, বাঁশদ্রোণী, কলকাতা : ৭০০০৭০ থেকে প্রকাশিত। যোগাযোগ : ৯৬৪৭৪৭৯২৫৬

( হোয়াটসঅ্যাপ ) ৮৩৩৫০৩১৯৩৪ ( কথা / হোয়াটসঅ্যাপ )

৮৭৭৭৪২৪৯২৮ ( কথা ) bhaan.kolkata@gmail.com ( ই – মেল )

Reg. No : S/2L/28241

সূচি

সম্পাদকের কথা

স্কুল বেলায় বন্ধুমহলে একটা কথা ফিরে ফিরে আসতো, তর্ক জমে রুদ্র রূপ নিলে কেউ না কেউ বলে উঠতো, হাত থাকতে মুখে কেন? মুখ এবং হাতের এই সভ্য অসভ্যের দ্বন্দ্ব জনিত মজায় বন্ধুরা রগড় পেত বেশ। বয়েস বাড়াতে গিয়ে বুঝলাম হাতে নাতে বুঝে নেওয়ার অসভ্যতা চলবে না। মুখ- মুখোশের(!!) সভ্যতায় সেঁদিয়ে যাওয়া নিরাপদ। তাতে সাপ মরে কিন্তু লাঠি ( পড়ুন, ভদ্রতা) থাকে অটুট। আরো কিছু সময় গেলে বুঝলুম, শব্দকে কেন ব্রহ্ম বলে। শব্দের যে বিপুল শক্তি তদ্বজনিত আইডিয়া ক্লিয়ার হল। ক্রমশ বুঝতে পারলুম, এক নিরীহ প্রেমিকা কেবল গুনগুন শব্দের জোরে প্রেমিকের অন্তর মহলের রক্তে স্নায়ুতে কেমন কুরুক্ষেত্র বাঁধিয়ে দিতে পারেন! রাগত বাবার শব্দ চয়নের জেরে সন্তান গৃহত্যাগী পর্যন্ত কেন হন, কেন বিচ্ছেদ ও বিরহ জমে ক্ষীর হয়, কেমন করে শব্দ তার বিচিত্র শক্তি নিয়ে আমাদের জীবনে ক্রিয়া করে!! .. কেমন করে একটি সুশিক্ষিত সন্তান রাস্তায় চণ্ড রূপ ধ’রে , বিপ্রতীপের কোন শব্দের ভর ও ভারে, কষ ও ধারে – আমার কাছে এসব উন্মোচিত হয়।

বুঝতে পারি আমাদের তথাকথিত সুশৃংখল সুসভ্য কিংবা আধুনিক হয়ে ওঠার পেছনে শব্দের কেমনতর মহিমা। আমাদের ঠিক ভুল, ন্যায় অন্যায়, সাদাকালো নির্মাণেও শব্দই আমাদের জব্দ করে। ভাষা এবং সংলাপ যা আমাদের সংস্কৃতিকে নির্মাণ করে অথবা যার দ্বারা আমাদের সংস্কৃতি নির্মিত হয়,- তার পেছনে অস্বাভাবিককে স্বাভাবিক করে তোলার কি প্রখর শব্দ-রাজনীতি। একটা বিশেষ জাতের বিশেষ সময়ে বিশেষ স্থানে একজন মাস্টার কোন ভাষায় কথা বলবেন, সিনেমার নায়িকা, ট্রেনের হকার অথবা সার্কাসের জোকার কোন ভাষায় কথা বলবেন এর একটা অলিখিত রীতি- নীতি -কানুন আছে। পরিধির এপার ওপারের প্রান্ত ছাড়িয়ে অনেক দূরে গেলে পাবলিকের পর্যন্ত কানে- মনে লাগে। এই যে কানে লাগলো, এই যে মনে হল বাড়াবাড়ি, এটিই আসলে একটি যৌথ মতির সীমানা। তাই রোদ্দুর রায় কানে লাগেন। অনুব্রত কানে লাগেন। বিনয় কোনার, অনিল বসুর কানে লাগা মনে আছে। সময়ে সময়ে মুখ্যমন্ত্রী কানে তালা লাগিয়ে দেন। রামের দিব্যি, দিলীপ-সায়ন্তনরাও মোটেও পিছিয়ে থাকেন না।

পুলিশ যখন বলেন ছাত্র মরলে বুঝে নেবেন, ডাক্তার যখন লাঠি লাথি ঘুষি কামড় দেখে বলেন, প্রমাণ সাপেক্ষ – তখন শব্দ উচ্চারণের যথেচ্ছাচারে আমরা অতিষ্ঠ হই। বুঝি, এ শব্দ মাত্র নয়, নৈতিক স্তরের একটা অধঃপাতকে বিম্বিত করা হচ্ছে শুধু।

অবস্থা এবং অবস্থান ভেদে শব্দের যে অর্থান্তর হয় একথা বাবা আমায় প্রায়শই বলতেন। ৭২’এ কংগ্রেসিরা গা জোয়ারি হম্বিতম্বি করলে কানে অসহ্য লাগতো। প্রতিবাদীদের গালাগালিকে পর্যন্ত মধুর লাগতো। ছোটদের চিৎকার যেমন অসুস্থ মানুষেরও মাপ পেয়ে যায়। ধেড়েদের বেয়াদবি সুস্থ মনের মানুষ মাত্ররই অসহ্য। ২০০৭ থেকে , আপনাদের মনে পড়বে বামপন্থীদের বিরোধীরাও নিম্ন রুচির শব্দ কম প্রয়োগ করেননি। কিন্তু কানে বাজলো ক্ষমতাবানদের হুঙ্কার। দায়িত্ববান ক্ষমতাবানদের বন্ধনীর মধ্যেকার শব্দ চয়ন সাধারণ জনতাকে খুশি করে। শাসকই উদোম হল, উদ্দাম বেয়াদবি করলে তার নিরীহ উচ্চারণ, এমনকি বানানো বাচনকেও অশ্লীল লাগে কানে। যেমনটা অবস্থা এখন।

কথাটা এক আধজন ব্যক্তি মানুষের রুচির প্রশ্ন নয়। একটা বেরুচি বেয়াদবিকে সামাজিক মান্যতা দেবার ভয়ঙ্কর প্রচেষ্টা দেখলে গা গুলিয়ে ওঠে। একজন চোরকে আপনি নিশ্চিত চোর জানার পর কতদিন মাননীয় বলবেন। তখন মাননীয় শব্দটিও আপনাকে বিশ্রীভাবে ভেংচি কাটবে। চোর ধরার বদলে পুলিশ যদি চোরের নির্দেশে চলে, কেমন সন্ত্রাস তৈরি হয় বলুন। শব্দের প্রকৃতি থেকে প্রকৃত শব্দ দিয়েই এই শব্দ সন্ত্রস্থ ন্যুব্জ সংস্কৃতিকে উদ্ধারের লড়াই চালাতে হবে। যত্র তত্র ঘরে বাইরে সর্বত্র।

‘দ্যা ক্রাউন’ ওয়েবসিরিজ এবং রাণী এলিজাবেথের মৃত্যু, কোথায় মিলেমিশে একাকার হচ্ছে, জানালেন - বৃতা মৈত্র

সারা বিশ্ব জুড়ে সংবাদ শিরোনামে গত সেপ্টেম্বরের একটি খবর–রানি এলিজাবেথ ২-এর মৃত্যু। ইংল্যান্ডের রানির এই মৃত্যু যদিও অপ্রত্যাশিত নয়। তবে, ওই যে, কিছু মানুষ বা পরিবার ঘিরে জনমানসে যুগ যুগ ধরে যে মিথটা গড়ে ওঠে, সেই নিরিখেই এ সংবাদ বিশ্বজনীন রূপ পায়। অন্য দিকে সংবাদ মাধ্যমের ভূমিকা তো আছেই! বাকিংহাম প্যালেসে যখনই কিছু ঘটে, তার অন্ধিসন্ধি আম জনতাকে জানাবার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে রীতিমতো যুদ্ধের ময়দানে নেমে পড়ে বিশ্বের সংবাদ মাধ্যম। এমন এক সময়ে নিঃসন্দেহে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে নেটফ্লিক্স-এর পর্দায় ওয়েব সিরিজ ‘দ্য ক্রাউন’-এর নয়া সিজন আসার খবর। পূর্ব নির্ধারিত ঘোষণার মতো গত ৯ নভেম্বর এসে গেছে ‘দ্য ক্রাউন’-এর পঞ্চম সিজন। প্রযোজকদের কথায়, এটি হলো অন্তিম সিজনের শুরুয়াত। এরপর ষষ্ঠ–আর পঞ্চম ও ষষ্ঠ মিলিয়েই সিরিজ শেষ।

বিনোদন ক্ষেত্রে ইতিহাসের পথ ধরে ফিকশন নির্মাণের চ্যালেঞ্জ এর আগেও নিয়েছেন নির্মাতারা। তবে ‘দ্য ক্রাউন’-এর পটভূমি যা, তাতে চ্যালেঞ্জটা যথেষ্ট বেশিই ছিল। এই সিরিজের শরীর জুড়ে রাজকীয় আভিজাত্য। বাকিংহাম প্যালেস থেকে এই পরিবারের আনুষঙ্গিক সমস্ত বিচরণক্ষেত্র নির্মাণে প্রভূত গবেষণা ও যত্নের প্রয়োজন ছিল। একই কথা প্রযোজ্য কস্টিউম, এক্সেসরিজ, মেকআপ, প্রতিটি চরিত্রের চলাফেরা, কথাবলা–সব ক্ষেত্রেই। বলতে দ্বিধা করবো না, সর্বত্র পুঙ্খানুপুঙ্খ ও নিবিষ্ট এক পরিকল্পনার ছাপ স্পষ্ট। সর্বোপরি ‘দ্য ক্রাউন’-এর ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোর, অত্যন্ত বিষয়ানুগ। সময়ের প্রতিফলন ঘটেছে এখানেও।

‘দ্য ক্রাউন’ নেটফ্লিক্স-এ দেখানো শুরু হয় ২০১৬-র নভেম্বর। প্রযোজনা সংস্থা লেফট ব্যাংক পিকচার্স ও সোনি পিকচার্স টেলিভিশন। ক্রিয়েটর পিটার মরগ্যান। তিনিই মুখ্যত লিখেছেন কাহিনি। প্রসঙ্গত, মরগ্যান তাঁর ২০০৬-এর ছবি ‘দ্য ক্রাউন’ এবং স্টেজ প্লে ‘অডিয়েন্স’ থেকে এই ওয়েব সিরিজের কাহিনি নির্মাণ করেন। ইতিমধ্যেই সিরিজের ৪টি সিজন প্রদর্শিত। ‘দ্য ক্রাউন’ কাহিনির পুরোভাগে এক রানির জার্নি। অভিজাত, বৈভবপূর্ণ, বর্ণময় জীবনের আপাত সুখের আড়ালে লুকিয়ে হাজারো অন্ধ আকুতি, দীর্ঘশ্বাস ও হাহাকার! ষড়যন্ত্র, সম্পর্কের জটিল ঘূর্ণিপাক, আপনজনের দূরে সরে যাওয়া এবং পরমাত্মীয়ের মৃত্যু যন্ত্রনা–রাজকীয় অহঙ্কারের আড়ালে এইসবই রানির সঙ্গী ! তারই মধ্যে পড়তিবেলায় রাজত্ব নিয়ে চরম দুশ্চিন্তা! দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও অর্থনৈতিক ডামাডোল! এভাবেই নির্ধারিত জীবনরেখার পথে নিজেকে তৈরি করা। তারপর কণ্টকিত সিংহাসন লাভ। বাকিটা তো সাদা-কালো-ধূসরের ইতিহাস।

প্রথম সিজনে আমরা দেখি ডিউক অফ এডিনবরা ফিলিপের সঙ্গে এলিজাবেথের বিয়ে, বোন মার্গারেটের বিয়ে ইত্যাদি। ঐতিহাসিক সময়কাল ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৫ সাল। দ্বিতীয় সিজনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার মধ্যে উল্লেখ্য সুয়েজ খাল সমস্যা, ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ড ম্যাকমিলনের অবসর গ্রহণ ও প্রিন্স এডওয়ার্ডের জন্ম। এখানে ধরা হয়েছে ১৯৫৬ থেকে ১৯৬৪ পর্যন্ত সময়কালকে। ১৯৬৪ থেকে ১৯৭৭ পর্যন্ত সময়কাল দেখানো হয়েছে তৃতীয় সিজনে। ব্রিটেনের রাজবাড়ীর অন্দর নাটকে বহু আলোচিত ও বিতর্কিত ক্যামিলা পার্কারের প্রবেশ ঘটে এই সময়েই। এরপর আসে প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচারের জমানা, চতুর্থ সিজনের হাত ধরে। সময়কাল ১৯৭৯ থেকে ১৯৯০-এর শুরু। রানির আসনে এলিজাবেথ, ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীর চেয়ারে লৌহমানবী থ্যাচার। দুজনের সম্পর্কের তিক্ত-মধুরতা দেখবেন দর্শক এই সিজনে।

এরই সঙ্গে এই সিজনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা প্রিন্স চার্লসের সঙ্গে ডায়ানার প্রেম ও পরিণয়। এই পরিণয় পরে কোনপথে চালিত করে ঘটনা প্রবাহ, তা মিডিয়ার সূত্রে সকলেরই জানা। সেসব পঞ্চম সিজনে দেখবো আমরা। চতুর্থ সিজনে চার্লসের জীবনে ক্যামিলার প্রবেশ ঘটে গেছে। এরই পাশাপাশি শুরু নিজের স্বাধীনচেতা ও মুক্ত মন নিয়ে রাজ পরিবারের কঠিন বাঁধনে ছটফট করা এক বিহঙ্গের ডানা ঝাপটানোর পর্ব। পঞ্চম সিজনে দেখানো হবে ব্রিটেনের রাজনৈতিক পটভূমিতে যে পরিবর্তনের রূপরেখা রচিত হচ্ছে এবং সেখানে রাজ পরিবারের যে ভূমিকা থাকছে। মূলত নয়ের দশককেই ধরা হয়েছে এখানে। এরপর দেখার পালা একুশ শতক পর্যন্ত ঘটমান রানি এলিজাবেথের রাজত্ব। ডায়ানার মর্মান্তিক মৃত্যুও দেখবো আমরা এই পর্বেই, যা ব্রিটেনের রাজ পরিবারের যাবতীয় সমীকরণ ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিল একদা।

রানি এলিজাবেথের চরিত্রে সিজন ১ ও ২-এ অভিনয় করেন ক্লেয়ার ফয় এবং ৩ ও ৪-এ আমরা পাই অলিভিয়া কোলম্যানকে। একইভাবে ম্যাট স্মিথ ও টবিয়াস মেঞ্জিস অভিনয় করেন প্রিন্স ফিলিপের ভূমিকায়। প্রিন্সেস মার্গারেট হয়েছেন ভ্যানেসা কিরবি ও হেলেনা বোনহ্যাম কার্টার। গ্রেগ ওয়াইজ ও চার্লস ড্যান্স–লর্ড মাউন্টব্যাটেনের ভূমিকায়। উইনস্টন চার্চিলের চরিত্রে অভিনয় করেছেন জন লিথগো। মার্গারেট থ্যাচারের ভূমিকায় আমরা পাই জিলিয়ান এন্ডারসনকে। ডায়ানার ভূমিকায় এম্মা করিন। প্রিন্স চার্লস হয়েছেন জোশ ও’কোনোর। ক্যামিলা পার্কারের ভূমিকায় এমেরাল্ড ফেনেল। এঁরা প্রত্যেকেই অত্যন্ত দক্ষ অভিনয়ের দ্বারা চরিত্রগুলিকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছেন। ওঁরা ছাড়াও আছে অজস্র গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। খুবই স্বাভাবিক। কয়েক যুগের ইতিহাস, বিশাল রাজ পরিবার ও ব্রিটেনের তৎকালীন গুরুত্বপূর্ণ মানুষজন, রাজনীতি থেকে শিক্ষা ও শিল্পকলা। বহু চরিত্রের সমাবেশ তো ঘটবেই।

সিজন ৫-এ একেবারে নতুন এক অভিনেতা টিম নিয়ে আসতে চলেছে ‘দ্য ক্রাউন’। রানি এলিজাবেথের চরিত্রে আসছেন ইমেলডা স্টাউনটোন। তাঁকে ঘিরে স্বভাবতই প্রত্যাশা তুঙ্গে। এছাড়াও আছেন লেসলি ম্যানভিলে (মার্গারেট), জোনাথন প্রাইস (প্রিন্স ফিলিপ), এলিজাবেথ ডেবিকি (ডায়ানা), ডমিনিক ওয়েস্ট (প্রিন্স চার্লস), অলিভিয়া উইলিয়ামস (ক্যামিলা পার্কার) প্রমুখ। সাল ১৯৯২–পরপর অঘটন। চার্লস ও ডায়ানার বিবাহবিচ্ছেদ, নানা গুঞ্জন ও বিতর্ক পল্লবিত রাজ পরিবারকে কেন্দ্র করে, যা গড়ায় ১৯৯৭-এ ডায়ানার মৃত্যু পর্যন্ত। এইসবই থাকবে নতুন সিজনে। এখনও পর্যন্ত যা খবর, ২০০২-এ রানি এলিজাবেথের শাসনকালের সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে এই সিরিজ সমাপ্ত হবে।

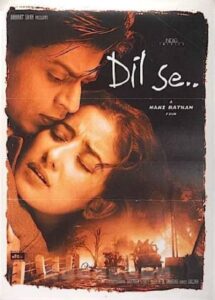

৯৮'র ‘দিল সে’, আজও কতটা প্রাসঙ্গিক, তা নিয়ে সত্যের মুখোমুখি করালেন - অয়ন্তিকা নাথ

অয়ন্তিকা নাথ

“কুছ লোগ রেইত পর লিখে নাম কি তরাহ হোতে হ্যায়

হাওয়া কা একহি ঝোঁকা জিনহে উড়াহ লেতা হ্যায়”

আচ্ছা ধরুন যদি এমন হতো ঠিক বয়ঃসন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আপনার সন্তান পরিত্যক্ত কোনো রেলস্টেশনের এক প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে উদভ্রান্তের মত আউড়ে চলেছে “হাওয়াকা একহি ঝোঁকা হামে উড়াহ দেতা হ্যায়”। আপনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন অপর প্লাটফর্মে। মাঝখান দিয়ে চলে যাচ্ছে একটার পর একটা ট্রেন। আপনি পাগলের মত চেষ্টা করছেন ওপারে যাওয়ার কিন্তু যেতে পারছেন না। ভাঙা শিরদাঁড়া নিয়ে আপনার শক্তি নেই ওভারব্রিজ পার করে ওপারে যাওয়ার। অকস্মাৎ আপনার মাথা, কান, মগজের অলিগলি বেয়ে ছড়িয়ে পড়তে লাগল ভারী বুটের দাপাদাপি। চোখের সামনে কাতারে কাতারে জলপাইছোপ আস্তরণ দখল করে নিচ্ছে আপনার রেটিনা। সেই আস্তরণের মাঝে কোথায় যেন হারিয়ে গেছে আপনার সন্তান। হারিয়ে গেছে নাকি আপনার অস্তিত্ব ঘিরে জলপাইরঙা একটি নির্দিষ্ট পরিচয়বাহী মানচিত্রের প্রতিভূর আদলে ক্রমাগত হারিয়ে গেছেন আপনি নিজেই। সেই মুহূর্তে হারিয়ে যেতে যেতে, তলিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ যদি আপনার মনে হয় কী যেন ছিল অপনার সন্তানের নাম? কি নামে ডাকতেন আপনি তাকে? কি ছিল স্কুলের নাম? রেশন কার্ডে, আধার কার্ডে, ভোটার কার্ডে “জাতি” কি নামে চিনত তাকে? রাষ্ট্র কি নাম দিয়েছিল তাকে?

মেঘনার জীবনে তার নাম খোঁজার মত বিশেষ কোনো কাছের মানুষ, পারিবারিক বন্ধন ছিল কিনা সে বিষয়ে আমাদের বিশেষ কিছুই জানাননি মণিরত্নম। হ্যাঁ কথা বলছি “দিল সে” ছবির মেঘনাকে নিয়ে। গোটা ছবিতে একবার মাত্র অমরের জোরাজুরিতে যে নিজের নাম উচ্চারণ করেছিল –“মেঘনা” তার পর-মুহূর্তেই লাদাখের বালু থেকে বালুতে ছড়িয়ে পড়েছিল একটা শব্দ, একটা ধারণা “ঝুট”, মিথ্যে, মিথ্যে নাম, মিথ্যে পরিচয়, মিথ্যে তার দেশ, মিথ্যে তার মানচিত্র। মিথ্যে যেন একটা আপাদমস্তক গুমোট ধারণা হয়ে মেঘনাদের পা থেকে মাথা অব্দি জড়িয়ে থাকে, পেঁচিয়ে থাকে, গিলে ফেলে না, উগরেও দেয় না। মেঘনা যেন গলার কাঁটা, নিজের অনুভূতির গলার কাঁটা। গোটা ছবিজুড়ে এরপর আর একবারও নিজমুখে নিজের নাম উচ্চারণ করতে শোনা যায় না মেঘনাকে। গোটা ছবিতে ওই চরিত্রটির নামের মুখোমুখি, পদবীর মুখোমুখি আত্মপরিচয়ের মুখোমুখি মণিরত্নম একটা দগদগে প্রশ্নচিহ্ন যেন জ্বালিয়ে রাখেন সর্বদা। ওই নির্দিষ্ট চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন মণীষা কৈরালা। আসামের এক প্রান্তে পড়ে থাকা, মুখ গুঁজে নিজের দেশ খুঁজতে থাকা ওই চরিত্র যেন নিজেই নিজের নামকরণ করে ফেলে হঠাৎ তাঁর অন্তর্নিহিত গূঢ় গোপন অনুভূতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। তাঁর সমস্ত চেতনাজুড়ে রাষ্ট্রীবাহিনীর ট্যাবলোর সাঁই সাঁই আতঙ্ক, ভারতীয় সেনাবাহিনীর ভারী বুটের পদাঘাত, জ্বলতে থাকা ভিটেমাটি তাঁকে শেখায় বোমা তৈরী করতে। ইন্ডিয়া গেটের মাথার ওপর ছড়িয়ে থাকা নতুন ভোরের আকাশ তাঁকে ইঙ্গিত দেয় আত্মহননের। স্বাধীনতা পরবর্তী পঁচাশি বছর ক্রমে ধর্ষণ করেছে মেঘনাদের সারল্যকে। মায়ের ঘুম পাড়ানি লোরি(গান), মন্দিরের ঘণ্টা ধ্বনি, কবিতার নরম আদর, আট-দশটা সন্তানের মাতৃত্বের সুপ্ত সাধ বুকে নিয়ে তারা এখন অভ্যস্ত হাতে বোমা বানিয়ে চলে খালি। তাই বোধকরি মৃত্যুর প্রাকমুহূর্তেও প্রিয়তমকে বলা হয়ে ওঠেনা – ‘ভালোবাসি।‘

আর কোরিওগ্রাফার ফারহা খান দেখিয়ে দেন দুলতে থাকা ফাঁকা দোলনা নিঃস্ব হয়ে দুলছে জ্বলন্ত আগুনের সামনে। মনে হয় যেন কোনো এক শিশু আহ্লাদভরা প্রাণ নিয়ে দুলে দুলে ঠাকুমার কাছে সুয়োরানীর গপ্প শুনতে শুনতে এককালে ঘুমিয়ে পড়ত ওই দোলনায়। আজ তা নিঃস্ব। ওই দোলনা যেন দোদুল্যমান অস্তিত্ব, বিচ্ছিন্ন ভবিষ্যতের জলজ্যান্ত ইমেজ হয়ে থেকে যায়। একবারের জন্য আমাদের চোখও কি জ্বলে যায় না? মনে হয় না কি সারল্যের পোড়া গন্ধ ক্রমাগত বিকৃত করে তুলছে আমাদের চেতনা, আমাদের অন্তঃস্তল? অদ্ভূত এক সারল্যের মূর্ছনায় শিশুকন্ঠের সমারোহে আরম্ভ হয় যে ছবি সে ছবির শেষে যেন পড়ে থাকে এক জ্বলন্ত আংরার টুকরো। মন বলে ওই পড়ে থাকা একটুকরো আংরাই কি আমার দেশ? আমিও কি কখোনো খুঁজিনি তাকে? খুঁজি নাই তাহাদের মত কাউকে কাউকে ।

না ধর্মাবতার আমার অপরাধ মার্জনা করবেন। আমি সন্ত্রাসের সপক্ষে কথা বলছি না। সন্ত্রাস আমার ধর্ম নয়, আমার আদর্শ নয়। আমি কেবল বলছি সত্যিই কি রাজধানীতে বসে পনেরোই অগাস্টের পিকনিকে মশগুল হয়ে, স্বাধীনতা দিবসের আগের রাতে মদের দোকানে লাইন বাড়িয়ে আমরা ভাবিনি ওইখানে, ওইটুকুতেই শুরু ও শেষ আমাদের দেশ? কলকাতায় বসে নববর্ষের কেনাকাটা বা দুর্গাপুজোর ফটোশ্যুটে মশগুল হয়ে কাশ্মীরের বদ্ধ দিনগুলো বা শাহীনবাগের অগণিত মানুষের আর্তিকে খুঁজে পাওয়া সামান্যতম চেষ্টাটুকুও করেছি কি দ্বিধাবিভক্ত ভারতের শব ব্যবচ্ছেদ হয়ে যাওয়া মানচিত্রের মধ্যে? বেশি কিছু বলতে চাইছি না, শুধু এইটুকুই বলতে চাইছি তৃতীয় বিশ্বের নিয়তিতে যতদিন রাষ্ট্র নামক প্রহসনের নোটিশবোর্ড ঝুলবে ততদিন মেঘনাদের বোমা বানিয়ে যেতে হবে। ধনতন্ত্রের অশ্লীল আক্রমণ এ ব্যতীত আর কোনো পথ রাখেনি “অন্ত্যেবাসীদের” জন্য।

জীবনানন্দ বলেছিলেন- “সব পাখি ঘরে আসে- সব নদী, ফুরায় এ জীবনের সব লেনদেন

থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।”

জীবনানন্দ জানতেন, আলবাৎ জানতেন পাখির নীড়ের মত ভয়ানক চোখ তুলে চাইবার সাহস যার, সেই বনলতা সেন অন্ধকারের ফসলই হতে পারে কেবল। সেরকমভবেই রাষ্ট্রীয় ধর্ষণ যে আট বছরের বালিকার কথা ছিনিয়ে নিতে পারে, ছিনিয়ে নিতে পারে পেটের ভাত, রাজধানীর প্রান্তরে দাঁড়িয়ে সেও তার অনুভূতির সঙ্গে জ্বলে যেতে পারে। দেশের জন্য রেখে যেতে পারে একটুকরো অঙ্গার। বনলতা সেনদের মত মেঘনাদেরও ইতিহাস প্রাচীন বৃদ্ধ প্রাণকে দেশ-কালের পরিধিতে মাপা সম্ভব হয় না।

শেষ দৃশ্য- লং শটে দুই নারী ও পুরুষ এগিয়ে আসতে থাকে একে অপরের দিকে। একজন দেশের প্রতিনিধি অন্যজন স্বদেশের প্রতিনিধি। তাঁরা ভালোবাসে একে অপরকে। ভালোবেসে তাঁরা প্রজাতন্ত্র দিবসের সকালে রাজধানীকে দিয়ে যায় দগ্ধে যাওয়া দুই দেহ, দুই সত্তা, দুই ধারণা। অমর আর মেঘনার জ্বলে যাওয়ার পর কী যে ঘটে আদতে সেকথা আর মণিরত্নম জানতে দেননি আমাদের। আমরা শুধু বুঝি নামহীন, গোত্রহীন মেঘনাদের জীবনে আর কখনো বলা হয়ে উঠবে না – ঈশ্বরের মুখ আমি দেখিনি বহুজন্ম

কেবল হলদে হয়ে যাওয়া জোৎস্নায় ,

ভাঙা আলিশায় শরীর রেখে

দক্ষিণমুখী বুড়ো প্যাঁচার চিবুক ছুঁইয়ে ,

উদোম করে দি বিছানার পাশে ঘূণধরা জানালা

ভোররাতে

আমার সন্তানের মুখ দেখব বলে।

বল্লভপুরের তত্ত্বতালাশ - সংহিতা সান্যাল

সংহিতা সান্যাল

হেমন্ত স্মৃতিকাতরতার কাল। তার কুয়াশা, আসন্ন শীতের ইঙ্গিতবাহী হাওয়া, মেঘলা চাঁদ আমাদের এক মনোরম বিষাদের শরিক করে তোলে। যা কিছু পরিত্যক্ত, হারিয়ে যাওয়া – সমস্ত পৃথিবী তাকে ফিরে দেখতে চায়। পশ্চিমে যখন হ্যালোউইন অশরীরীদের উদ্যাপন করে, আমাদের বাংলা তখন পূর্বপুরুষকে পথ দেখাতে আকাশপিদিম জ্বালে। ঠিক এমন সময় থিয়েটারের আপনার জন এবং চলচ্চিত্রের নতুন নক্ষত্র অনির্বাণ ভট্টাচার্য তাঁর প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য ছায়াছবি নিয়ে হাজির হলেন। এ ছবি পুরোদস্তুর ভূতের – যে ‘ভূত’ মানে অতীত। থিয়েটারের অতীত থেকে তিনি নিয়ে এলেন বাদল সরকারকে। আনলেন এমন এক নাটক, যার কাঠামো এক চারশো বছরের পুরনো বাড়ি। আর সেই বাড়িতে সহাবস্থান করে অতীত আঁকড়ে পড়ে থাকা কয়েকজন চরিত্র। সিনেমার অতীত থেকে নিয়ে এলেন ক্লাসিক হিউমার। বড়পর্দায় তৈরি হল ‘বল্লভপুরের রূপকথা’।

থিয়েটার ও চলচ্চিত্রের সম্পর্ক বাংলায় তেমন দূরের নয়। নাট্যকার-অভিনেতা উৎপল দত্ত দুই জগতেই সমাদৃত। নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য অভিনয় করেছেন ঋত্বিক ঘটকের নির্দেশনায়। তৃপ্তি মিত্র, শেখর চ্যাটার্জি, মনোজ মিত্রকেও আমরা চিনি তাঁদের দ্বৈত পরিচয়ে। গত পনেরো বছরে থিয়েটারের মঞ্চ থেকে বাংলা সিনেমা-সিরিয়ালের জগতে এসেছেন অনেক অভিনেতা। ব্রাত্য বসু, কৌশিক সেন, দেবশঙ্কর, চন্দন সেন, সোহিনী, স্বাতীলেখা, সুজন মুখোপাধ্যায়, নাইজেল আকারা থেকে সম্প্রতি অর্ণ মুখোপাধ্যায়, দেবাশিস মণ্ডল – এমনকি অনির্বাণ নিজেও মঞ্চের আটঘাট জেনেই ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়েছেন। থিয়েটার এক অনুশীলনের নাম। সেই চর্চায় যাঁরা নিরন্তর নিয়োজিত, অনেকটা প্রস্তুতি নিয়েই তাঁরা বড়পর্দায় আসেন। তাঁদের অভিনয় জাত দর্শককে দিয়ে বলিয়ে নেয় – ‘হবে না? থিয়েটারের লোক তো!’ অনির্বাণ তাঁর প্রথম ওয়েব সিরিজ ‘মন্দার’-এ থিয়েটারের অত্যন্ত শক্তিশালী অভিনেতাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন মোবাইলে মুখ গুঁজে থাকা দর্শকের সঙ্গে। প্রথম চলচ্চিত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। নায়িকার ভূমিকায় সুরঙ্গনা ব্যতীত একজনও ‘চেনামুখ’ নেই এই সিনেমায়। যাঁরা আছেন, নিয়মিত থিয়েটারের দর্শক না হলে তাঁদের শনাক্ত করা কঠিন।

চলচ্চিত্রের শুরুতেই একটি গানে থিয়েটার ও সিনেমার এই মেলবন্ধনের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। একেবারে নাটকের সূত্রধরের ধাঁচেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে – বাংলা সিনেমা যখন কাহিনির আকালে ভুগছে, তখন পরিচালকের মনে পড়েছে বাংলা থিয়েটার ও সে জগতের অন্যতম মুকুটহীন রাজা শ্রী বাদল সরকারকে। মুল টেক্সটটি একটি বিশুদ্ধ কমেডি। যেহেতু এক মাধ্যমকে অন্য মাধ্যমে রূপ দিতে গেলে তাতে কিছু সংযোজন আসবেই – পরিচালকও নাটকটিকে সাজিয়ে নিয়েছেন নিজের মতো করে। সেই পরিবর্তন পীড়া দেয় না, বরং মূল বহুপঠিত ও বহু-অভিনীত কাহিনিকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলে। এ কালের এক রাজা ভূপতি, যার পৈত্রিক বাড়ি-পুরনো ভৃত্য-একগুচ্ছ ধার ছাড়া কিছুই নেই, তার বাড়ি বিক্রির চেষ্টা এ কাহিনির মূল বীজ। তাঁর মরিয়া উদ্যমে সঙ্গ দেয় তাঁর ভৃত্য মনোহর, তিন পাওনাদার এবং বন্ধু সঞ্জীব। বাড়িটির একটি রহস্য আছে – ঠিক এগারোটা বাজলে সেখানে উদয় হন রঘুপতি – ভূপতির ‘রঘুদা’। রঘুদার পরিচয় নিয়ে ‘কমেডি অফ এররস’ ধাঁচের বিভ্রান্তি, বাড়ি কিনতে আসা হালদার ও ভূপতির পরিকল্পনায় জল ঢেলে দেওয়া মিসেস হালদার, ভূপতি ও ছন্দার মুকুলিত প্রেম, মনোহর-সঞ্জীব-ভূপতির অনুপম বন্ধুত্ব – বিভিন্ন স্বাদের মিশেলে এ কাহিনি গোড়া থেকেই সুস্বাদু। অনির্বাণ তার সঙ্গে আদি ও অন্তে জুড়েছেন কিছু দৃশ্য – যা আসলে এই চলচ্চিত্রের মূল কথাটি বলে দেয়। ‘একই গল্প বার বার বলা হলে সে গল্প আর এক থাকে না, বদলে যায়’। ‘বল্লভপুরের রূপকথা’ বারবার পড়া হয়েছে, মঞ্চাভিনয় হয়েছে। তাকে চলচ্চিত্রে বলতে গেলে বদলে তো যাবেই!

অনির্বাণ সচেতনভাবেই এই চলচ্চিত্রে নাটকের অভিজ্ঞতা বজায় রেখেছেন। ঠিক যেমনভাবে মঞ্চের একদিকের উইং থেকে ঢুকে অন্য উইং-এ বেরিয়ে যান অভিনেতা, মাল্টিপল এন্ট্রি ও এগজিট তৈরি করে বৃহত্তর স্পেসের বিভ্রম – হাতে একটা গোটা বাড়ি পেয়েও অনন্ত সংযমে প্রসেনিয়ামের সেই নিয়ম বজায় রেখেছেন পরিচালক। কিন্তু স্পেস নিয়ে কী করতে পারেন – তা দেখানোর সুযোগ ছাড়েননি মোটেই। কিছু স্বপ্নের মতো ড্রোন শট, লং শটে বুঝিয়ে দিয়েছেন বল্লভপুরের রহস্যময় জঙ্গল এবং রাজবাড়ির আশেপাশের খাঁ খাঁ শূন্যতা। থিয়েটারে শট-এর কোনও জায়গা নেই। একটিই দীর্ঘ শট হয়ে দর্শকের চোখের সামনে একটি নাটক উঠে আসে। ‘কাট’ বলতে শুধু দর্শকের চোখের পলক ফেলা। সিনেমায় সেই একই ট্রিটমেন্ট থাকলে তার গতি কমে যায়। তাই এখানে গল্পকে দ্রুতি দিতে ছোট ছোট শটের ব্যবহার হয়েছে। দীর্ঘ শটের ক্ষেত্রেও বারংবার বদলে গেছে ক্যামেরার গতিপথ, যাতে চলমানতা অক্ষুণ্ণ থাকে। থিয়েটারের অন্যতম শক্তি তার আলো। কেবলমাত্র আলো-আঁধারি দিয়ে একটি মঞ্চে অসংখ্য স্থান তৈরি করা যায়। ক্যামেরা অন্ধকার তেমন ভালবাসে না – চলচ্চিত্রে স্থানের অপ্রতুলতাও নেই। এখানে তাই আলো দিয়ে কবিতা লেখা হয়েছে। সৌজন্যে সৌমিক হালদার। পুরো সিনেমায় ফ্যান্টাসির আবহ তৈরি করতে নীল এবং ম্লান হলুদ রঙের ব্যবহার চোখে পড়ে। সেই কালার প্যালেটে কখনও চাঁদের আলোর সাদা, কখনও অলৌকিক গোলাপি বিদ্যুৎ, কখনও বিষণ্ণ দিনের ধূসর মিশে যায় আবেগের সঙ্গী হয়ে। ছোটবেলায় ঠাকুরমার ঝুলি বা উপকথার বইয়ে যে ছবিগুলি থাকত – নানা রঙে ছাপা – সাদা রঙের রেখাচিত্র, সেই দৃশ্যকল্প ফিরে এসেছে বেশ কিছু জায়গায়।

ক্যামেরা এবং আলো যদি এই ছবির দুই বলিষ্ঠ বাহু হয় – মেরুদণ্ড হলেন অভিনেতারা। ভূপতির চরিত্রে সত্যম যথাযথভাবে নিষ্পাপ এবং অসহায়। প্রেম, দায়িত্ব, সততা, আভিজাত্য, বাস্তবের ছোবল – সব মিলেমিশে ঘেঁটে যাওয়া এক মানুষ যে আপ্রাণ চেষ্টা করছে সব ঠিক করে দেওয়ার। ছন্দার চরিত্রে সুরঙ্গনা অতি-রোম্যান্টিক বড়লোকের কন্যার অভিনয়ে সাবলীল। তিনি যেন ‘আর্মস অ্যান্ড দ্য ম্যান’-এর রায়না পেটকফকে মনে পড়িয়ে দেন। হালদার-দম্পতি এই চলচ্চিত্রের দ্বন্দ্ব ধরে রাখতে সাহায্য করেছেন। তিন পাওনাদার তাঁদের আচার-আচরণে হাসির রোল তুলে দেয় প্রেক্ষাগৃহে। কিন্তু যে দু’জন এই ছবির তথা বাংলা চলচ্চিত্রের আবিষ্কার – তাঁরা হলেন সঞ্জীবের চরিত্রে দেবরাজ ভট্টাচার্য এবং মনোহরের চরিত্রে শ্যামল চক্রবর্তী। তাঁদের সংলাপ বলার দক্ষতা এবং তুখোড় কমিক টাইমিং এই সিনেমার প্রাণ। মূল নাটকে সঞ্জীবের জবানবন্দিতেই কাহিনি শুরু ও শেষ হয়। কিন্তু চলচ্চিত্রের সঞ্জীব কাহিনিকে ধরে রাখে। তার ভয়, বন্ধুবৎসলতা, জেদ এমন অনায়াস দক্ষতায় ফুটিয়ে তুলেছেন দেবরাজ – ভূপতির ভূপতি হয়ে ওঠার জন্য যা একান্ত আবশ্যক ছিল। অন্যদিকে শ্যামল চক্রবর্তীর মনোহর আপাত-নির্লিপ্ত, মুশকিল-আসান – অথচ তার ভেতরে বয়ে চলেছে বিশ্বস্ততা ও অকৃত্রিম স্নেহের এক ফল্গুধারা। এই দুই চরিত্রের অমিত সম্ভাবনা অনির্বাণ এবং প্রতীক দত্তকে দিয়ে কিছু অসাধারণ সংলাপ লিখিয়ে নিয়েছে। এই ছবির আর এক সম্পদ হল সংগীত। দেবরাজ, অনির্বাণ এবং শুভদীপ গুহ ত্রয়ীর মাধ্যমে বড্ড মায়াময় ‘সাজো সাজাও’ গেয়েছেন সাহানা বাজপেয়ী। সরল সুন্দর ‘নতুন প্রেমের গান’ সিনেমায় না থাকলেও ইতিমধ্যেই শ্রোতাদের মন জয় করেছে। ‘বাদল সরকারের গান’ এবং ‘চারশো বছর’ শুধু গান নয়, এই চলচ্চিত্র নির্মাণের ইতিহাস ও নেপথ্যকাহিনির বিবৃতি। ‘চারশো বছর’-এর শেষে পর্দায় যে কার্টেন কল দেখানো হয়, তা আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যায় জমজমাট নাটক দেখার শেষ মুহূর্তটায়। সিনেমা হয়েও ওই মুহূর্তটি ফোর্থ ওয়াল ভেঙে দেয়।

এর পরেও কিছু কথা থাকে। বাঙালি দর্শক থিয়েটারকে পর্দায় দেখে অভ্যস্ত নয়। তাদের চোখে কিঞ্চিৎ অ-সিনেমাচিত লাগতে পারে ‘বল্লভপুরের রূপকথা’। তাছাড়া ব্যক্তিগত জীবনে রাজনীতি-সচেতন এবং শিক্ষিত অনির্বাণের থেকে অনেকেই আশা করেন তাঁর চলচ্চিত্রে সমসময় কথা বলবে। সে তৃষ্ণা এই চলচ্চিত্রে মিটবে না। কিন্তু থ্রিলার, প্রেম, অ্যাকশনের চেনা গতের বাইরে বেরিয়ে কেউ যদি কিছুটা সময় ভাঁড়ামোবর্জিত নিখাদ নির্মল আনন্দ পেতে চান – কয়েকজন পুরনো লোকের পুরনোদিনের সুখ-দুঃখ-মানবিকতা ছুঁয়ে আসতে চান – এ চলচ্চিত্র তাঁদের জন্য। শিল্প সময়ের দাবীতে তৈরি হয়, এ কথা সত্যি। কিন্তু সময় বদলে গেলেও যে শিল্প বাতিল হয়ে যায় না, তার কারণ হল শিল্পের অন্তরে নিহিত কোনও এক চিরন্তন সত্য। ভয়ংকর দুঃসময়েও মানুষ আনন্দের উৎস খুঁজে নিয়েছে। সেনাছাউনিতে শোনা গিয়েছে মাউথ অরগ্যানের সুর, কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে আঁকা হয়েছে ছবি, হাসপাতালে জন্মদিন পালন হয়েছে আর গোরস্থানে রাখা হয়েছে নতুন ফুলের গুচ্ছ। প্রথম চলচ্চিত্র হিসেবে পরিচালকের অন্বিষ্ট হয়তো ছিল সেই চিরকালীন হাসি যা বাঙালির বৈঠকখানা থেকে লিভিংরুমে বার বার শোনা গেছে। হয়তো সেই চিরন্তনের প্রয়াসেই রূপকথাপ্রতিম এক নাটকের কাছে ফিরে যাওয়া যা আমাদের আঁকড়ে ধরতে শেখায়। মানুষের বিপদে মানুষের পাশে দাঁড়ানো – এর চেয়ে বড় সময়ের দাবী হয় কি? থিয়েটার সেই একত্রযাপনে বিশ্বাসী। চলচ্চিত্র জগতের হিংস্র প্রতিযোগিতার মধ্যে সেই যাপনের জয়গান শোনানোও একধরনের রাজনীতি। ‘বল্লভপুরের রূপকথা’ সেই যাপনের গল্প বলে। হলমুখী দর্শক শেষমেশ একগাল হাসি নিয়ে এক অন্যরকম মিছিল হয়ে বাড়ির পথ ধরে। এই অসময়ে সেই কি বড় কম রূপকথা?

যাত্রা সমালোচক কেয়া চক্রবর্তী - সুকল্প দত্ত

সুকল্প দত্ত

তিনি বাংলা থিয়েটারের উজ্জ্বল নক্ষত্র। মাত্র চৌত্রিশ বছরের জীবনে বাংলার নাট্য জগতে আপন স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন। যাঁর কথা বলছি, তিনি কেয়া চক্রবর্তী। একাধারে অধ্যাপিকা, অভিনেত্রী, লেখিকা, বেতার সঞ্চালিকা ও নাট্য সমালোচক। অধ্যাপক চিত্তরঞ্জন ঘোষের মতে, “তৃপ্তি মিত্র ছাড়া কেয়ার উপরে স্থান পেতে পারে এমন মঞ্চাভিনেত্রী বাংলাদেশে নেই।” শুধু থিয়েটারের প্রতি নয়, তাঁর মধ্যে লুকিয়ে ছিল আরও এক মঞ্চশিল্পের প্রতি গভীর অনুরাগ। তা হল যাত্রা। তিনি যাত্রায় কখনও অভিনয় করেছেন কিনা জানা যায় না। কিন্তু তিনি যে আদ্যপান্ত একজন যাত্রারসিক, তা তাঁর যাত্রা বিষয়ক সমালোচনামূলক প্রবন্ধগুলি থেকেই স্পষ্ট। তাঁর নাট্যগুরু অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় জীবনের বেশ কিছুটা সময় চুটিয়ে যাত্রায় অভিনয় করেন। কিন্তু কেয়ার সঙ্গে যাত্রার সংযোগ বস্তুনিষ্ঠ সমালোচনার মাধ্যমেই প্রতিভাত হয়। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তিনি নাটকের সঙ্গে যাত্রারও সমালোচনা লিখতেন। সেই সমালোচনা ছিল তীক্ষ্নধী। কারণ যে শিল্প মাধ্যমের সঙ্গে বাংলার শিকড়ের যোগ, হৃদয় থেকে তার মর্মমূল স্পর্শ করতে চেয়েছিলেন কেয়া। চেয়েছিলেন যাত্রা ও থিয়েটারের প্রকৃত মেলবন্ধন। তাই তিনি লিখেছেন, “যাত্রা ও থিয়েটারের মধ্যে সত্যিকারের যোগসূত্র স্থাপিত হলে খুবই আশার কথা। তাতে দু-পক্ষই উপকৃত হবেন। কিন্তু এই যোগাযোগ হওয়া চাই আজকের দিনে নাট্য আন্দোলনে সৎ, সমৃদ্ধ ও জীবন্ত অংশটির সঙ্গে।”

যাত্রার মতো একটি বিশুদ্ধ শিল্প মাধ্যমের নানা সীমাবদ্ধতা ও সমস্যার কথাই মূলত উঠে এসেছে কেয়ার লেখায়। তেমনই একটি লেখা হল ১৯৬৮ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর ‘সপ্তাহ’ পত্রিকায় প্রকাশিত ‘বিশ্বরূপায় সোনাই দীঘি : যাত্রার গঙ্গাযাত্রা’। ময়মনসিংহ গীতিকা অবলম্বনে রচিত ব্রজেন্দ্রনাথ দে’র এই পালাটির প্রসঙ্গ তাঁর লেখায় বহুবার এসেছে। প্রাবন্ধিক অশোক দাস বলছেন, “সোনাই দীঘি পালার জনপ্রিয়তা সোনাইয়ের ভূমিকায় জ্যোৎস্না দত্ত এবং ভাবনা কাজীর ভূমিকায় দিলীপ চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয় আজ কিংবদন্তিতে পরিণত হয়েছে। জ্যোৎস্না দত্ত যে-শাড়ি আর চুড়ি পরে অভিনয় করেছিলেন, বাজারে সেই শাড়ি আর চুড়ির বিক্রি দেখে পালাটির জনপ্রিয়তা অনুমান করা যেতে পারে।” প্রসঙ্গত, সোনাই দীঘি দু’বার দেখেন কেয়া। প্রথমবার ১৯৬৮ সালের জুলাই মাসে যাত্রা শিল্পী সংঘের উদ্যোগে কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চে। যা দেখে এসে ‘Hindustan Times’-এ ১৯ জুলাই ‘Jatra Plays of Today’ নামে একটি সমালোচনা লেখেন তিনি। তাতে ব্রজেন দে’র ভূয়সী প্রশংসা করে লিখেছিলেন, “Sonai Dighi and Bangali, both written by Brojen De, are typical of the traditional jatra and its best.” কিন্তু এর পরে অগাস্ট মাসে বিশ্বরূপায় দ্বিতীয়বার পালাটি দেখে মুগ্ধতা কেটে গিয়েছিল তাঁর। এই পালায় প্রতাপরুদ্রের ভূমিকায় নরেশ মিত্রের অভিনয় কেয়ার মনের মতো লাগেনি। তাই সমালোচনার শিরোনামে লিখেছিলেন ‘যাত্রার গঙ্গাযাত্রা’। সেখানে জ্যোৎস্না দত্ত এবং দিলীপ চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয়ের প্রশংসা সত্ত্বেও তিনি লিখেছেন, “ডুবিয়েছেন কেবল রাজা প্রতাপরুদ্রের ভূমিকায় নটশেখর নরেশ মিত্র। গলা অত্যন্ত কমজোর, ভাবলেশহীন মুখ, পার্ট মুখস্থ করেননি, সামনে শুনে শুনে বলছিলেন, ফলে পুরো ব্যাপারটা ঝুলে যাচ্ছিল। শুধু বয়সের দোহাই দিলে চলবে না। ফণিভূষণের বয়সও ৭৬ হয়ে গেল।” উল্লেখ্য, এই ফণিভূষণ হলেন ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ। যিনি ‘বড়ো ফণী’ নামেই অধিক পরিচিত। তাঁর প্রতি কেয়ার অপার মুগ্ধতা প্রকাশ পেয়েছে যাবতীয় লেখায়। সোনাই দীঘির বাচস্পতি ঠাকুরের ছোট্ট ভূমিকাতে ফণিভূষণের মুন্সীয়ানা নজর কেড়েছিল সবার। মিনিট দশেকের জন্য মঞ্চে অবতীর্ণ হয়েই জয় করতেন দর্শকের মন। কেয়ার কথায়, “তার মধ্যেই গ্রাম্য সমাজপতির সংস্কার, ব্রাহ্মণত্বের অহঙ্কার, নিষ্ঠুরতা, হীনতা, দরিদ্রের কাছে আস্ফালন, রাজা-রাজড়া দেখলেই সুর পালটে ফেলে চাটুকার বনে যাওয়া ইত্যাদি বিভিন্ন ভাব পরিষ্কার ফুটিয়ে তুললেন। শুধু চোখ দিয়ে মানুষ যে এত কথা বলতে পারে তা ফণিভূষণের অভিনয় না দেখলে বোঝা সম্ভব নয়।”

এই ফণিভূষণকে নিয়েই কেয়া লেখেন ‘যাত্রাদলের মুকুটমণি : বড়ো ফণী’। চিত্তরঞ্জন ঘোষ জানাচ্ছেন, ১৯৬৮ সালের অগাস্ট মাসে জ্যোতির্ময় দত্ত সম্পাদিত ‘কলকাতা’ পত্রিকায় কেয়ার এই লেখাটি প্রকাশিত হয়েছিল সুবীর রায়চৌধুরীর নামে। কোনও অজ্ঞাত কারণে কেয়া নিজের নামটি ব্যবহার করেননি। এই প্রবন্ধেও ফণিভূষণের চোখের দৃষ্টিকে আলাদাভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন তিনি। তাই একই কথা ঘুরেফিরে এসেছে বারবার—- “শুধু চোখের দৃষ্টি দিয়ে যে অভিনেতা এত কিছু বোঝাতে পারেন, তা এঁকে না দেখলে বিশ্বাস করতাম না।” ব্রজেন দে’র আরও একটি বিখ্যাত পালা ‘বাঙালী’তে বাংলার নবাব দাউদ খাঁর ভূমিকায় দাপিয়ে অভিনয় করতেন ৭৬ বছরের ফণিভূষণ। কেয়ার মতে, “As Daud Khan acted with dignified restraint. One has to see it to believe how this 76-years-old veteran can. Communicate so many different moods with his expressive eyes.” এই Communication বা জনসংযোগই হল যে কোনও শিল্পের মূল মন্ত্র। কিন্তু যাত্রা তা থেকে ধীরে ধীরে যে সরে আসছিল। সেই ষাটের দশকের শেষভাগেই তা উপলব্ধি করেছিলেন কেয়া চক্রবর্তী। তিনি মনে করেন, “আসলে যাত্রা জগতের লোকজনরা এক ধরনের হীনম্মন্যতার শিকার (এজন্য অবশ্য আমরা, শহুরে লোকজনরা অনেকাংশে দায়ী)। কলকাতা শহরের নাম করা প্রেক্ষাগৃহে বা শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত রবীন্দ্রসদনে যাত্রা করার মধ্যে ওঁরা এক ধরনের সম্মান আবিষ্কার করেন।” এ শুধু কলকাতা শহরের চিত্র নয়। যে মফস্বল শহরে আমি বসবাস করি, কিছুদিন আগেও সেখানে এমন এক শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত অডিটোরিয়ামে এই দৃশ্যের সম্মুখীন হয়েছি আমি। যাত্রার জনপ্রিয় সিনেমাকে অনুকরণ করার যে তাড়না, তা নাইট ক্লাবের রঙবাহারি আলোর মতোই মঞ্চে ফুটে উঠেছে। তাতে চটুল আইটেম নাচের ছররা যেমন আছে, তেমনই দুষ্টু-মিষ্টি রোমান্স ও যৌন সুড়সুড়ি। এই প্রবণতার কথা বহু আগেই বলে গিয়েছেন কেয়া—– “যাত্রাভিনয়ে চলচ্চিত্র ও মঞ্চের বিখ্যাত অভিনেতাদের ভঙ্গি অনুকরণ করার চেষ্টা, অভিনেতাদের নামের শেষে কুমার যোগ এবং পালার নামকরণে চলচ্চিত্রে নামের প্রভাব (যেমন – মেঘে ঢাকা রবি)।… এভাবে আলো নিয়ে কায়দা করে এবং যাত্রায় থিয়েটারি রীতিনীতি আমদানি করে যাঁরা বাজার মাত করার চেষ্টা করছেন, তাঁরা আসলে যাত্রার জাত মারছেন।”

এই ফণিভূষণকে নিয়েই কেয়া লেখেন ‘যাত্রাদলের মুকুটমণি : বড়ো ফণী’। চিত্তরঞ্জন ঘোষ জানাচ্ছেন, ১৯৬৮ সালের অগাস্ট মাসে জ্যোতির্ময় দত্ত সম্পাদিত ‘কলকাতা’ পত্রিকায় কেয়ার এই লেখাটি প্রকাশিত হয়েছিল সুবীর রায়চৌধুরীর নামে। কোনও অজ্ঞাত কারণে কেয়া নিজের নামটি ব্যবহার করেননি। এই প্রবন্ধেও ফণিভূষণের চোখের দৃষ্টিকে আলাদাভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন তিনি। তাই একই কথা ঘুরেফিরে এসেছে বারবার—- “শুধু চোখের দৃষ্টি দিয়ে যে অভিনেতা এত কিছু বোঝাতে পারেন, তা এঁকে না দেখলে বিশ্বাস করতাম না।” ব্রজেন দে’র আরও একটি বিখ্যাত পালা ‘বাঙালী’তে বাংলার নবাব দাউদ খাঁর ভূমিকায় দাপিয়ে অভিনয় করতেন ৭৬ বছরের ফণিভূষণ। কেয়ার মতে, “As Daud Khan acted with dignified restraint. One has to see it to believe how this 76-years-old veteran can. Communicate so many different moods with his expressive eyes.” এই Communication বা জনসংযোগই হল যে কোনও শিল্পের মূল মন্ত্র। কিন্তু যাত্রা তা থেকে ধীরে ধীরে যে সরে আসছিল। সেই ষাটের দশকের শেষভাগেই তা উপলব্ধি করেছিলেন কেয়া চক্রবর্তী। তিনি মনে করেন, “আসলে যাত্রা জগতের লোকজনরা এক ধরনের হীনম্মন্যতার শিকার (এজন্য অবশ্য আমরা, শহুরে লোকজনরা অনেকাংশে দায়ী)। কলকাতা শহরের নাম করা প্রেক্ষাগৃহে বা শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত রবীন্দ্রসদনে যাত্রা করার মধ্যে ওঁরা এক ধরনের সম্মান আবিষ্কার করেন।” এ শুধু কলকাতা শহরের চিত্র নয়। যে মফস্বল শহরে আমি বসবাস করি, কিছুদিন আগেও সেখানে এমন এক শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত অডিটোরিয়ামে এই দৃশ্যের সম্মুখীন হয়েছি আমি। যাত্রার জনপ্রিয় সিনেমাকে অনুকরণ করার যে তাড়না, তা নাইট ক্লাবের রঙবাহারি আলোর মতোই মঞ্চে ফুটে উঠেছে। তাতে চটুল আইটেম নাচের ছররা যেমন আছে, তেমনই দুষ্টু-মিষ্টি রোমান্স ও যৌন সুড়সুড়ি। এই প্রবণতার কথা বহু আগেই বলে গিয়েছেন কেয়া—– “যাত্রাভিনয়ে চলচ্চিত্র ও মঞ্চের বিখ্যাত অভিনেতাদের ভঙ্গি অনুকরণ করার চেষ্টা, অভিনেতাদের নামের শেষে কুমার যোগ এবং পালার নামকরণে চলচ্চিত্রে নামের প্রভাব (যেমন – মেঘে ঢাকা রবি)।… এভাবে আলো নিয়ে কায়দা করে এবং যাত্রায় থিয়েটারি রীতিনীতি আমদানি করে যাঁরা বাজার মাত করার চেষ্টা করছেন, তাঁরা আসলে যাত্রার জাত মারছেন।” ১৯৭১ সালে হুমায়ুন কবীর সম্পাদিত ‘চতুরঙ্গ’ পত্রিকার এপ্রিল-জুন সংখ্যায় ‘যাত্রাকর্মীদের দর্পণে’ নামে একটি প্রবন্ধে কেয়া তাঁর যাত্রাজগতের দীর্ঘদিনের বন্ধু শম্ভুনাথ সিংহকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, “মঞ্চে যাত্রা-অভিনয়, মঞ্চ-সজ্জা ব্যবহার, আলোর কারসাজি কি যাত্রা-শিল্পের ঐতিহ্যবিরোধী নয়?” যাত্রাকে যাঁরা প্রকৃত অর্থে ভালোবাসেন, তাঁরা এক কথায় এই সমস্যা প্রস্তাবে সম্মতি জানাবেন। কিন্তু আম দর্শক তো সেটাই চান। এসব না হলে যে যাত্রায় লক্ষ্মীলাভ সম্ভব নয়, সেটাই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন শম্ভুনাথ—– “লোক টানতে হবে তো। বক্স আর্টিস্টদের টাকার খাঁই আছে। সবাইকে মাইনে দিতে হবে। গভর্নমেন্টকে দস্তুর মতো অ্যামিউজমেন্ট ট্যাক্স দিতে হয়। তা ছাড়া লোকে যদি চায় আলোর কারসাজি দেখতে , তাহলে ঠেকাবে কে। আর হলে অভিনয় কেন জানেন? না, পাবলিসিটির জন্য। দশ-পাঁচটা কাগজের গণ্যমান্য লোকেরা মাটিতে বসবেন? অ্যারিস্টোক্র্যাট লোকেরা মাটিতে বসতে চাইবে?” তাহলে বোঝা যাচ্ছে তখনও ‘ফাতরা’ লোকেরা যাত্রা দেখতেন না। কিন্তু তাঁরা বিষয়বস্তু চাইতেন সিনেমার মতো। শম্ভুনাথের অভিযোগ, “আমাদের পুরো সমাজটা এখন বিকৃত স্তরে নেমে যাচ্ছে। হিন্দি সিনেমার খপ্পরে পড়ে দেশটা উচ্ছন্নে যাচ্ছে। মেয়েদের নগ্নরূপ দেখার জন্য লোকে পাগল। ব্যবসার সুবিধার জন্য যাত্রাতেও এসব ঢুকে পড়েছে। অনেক অভিনেত্রীও এসব চায়।” সুতরাং, যাত্রার যে দীর্ঘ ঐতিহ্য, তাকে আমরা রক্ষা করতে পারিনি। তার প্রকৃত কারণ খুঁজেছেন কেয়া—– “আসল কথা সমস্যাগুলো শুধু বাইরের নয়, সর্ষের মধ্যেই ভূত। যাত্রা-শিল্পীদের নিজেদের ভিতরেই মূল্যবোধের সংকট আছে। তাই প্রতিভাবান যাত্রা-অভিনেতাও ভুল উচ্চারণে, মানে না জেনে ইংরেজি শব্দ ব্যবহারের মোহ ছাড়তে পারেন না, গ্রামের জমিদারের ভূমিকাভিনেতা ড্রেসিং গাউন পরেন, মেয়েদের নাচে টুইস্টের আদল আসে…থিয়েটারের নকল করে মনে মনে গর্ব অনুভব করেন।” আদপে তা হয়ে ওঠে এক নিম্ন মানের থিয়েটার। এই ‘না যাত্রা, না থিয়েটার’ নামক জারজ শিল্পের প্রদর্শনে দুই মাধ্যমকেই ছোট করা হয়।

শম্ভু বাগের ‘ঘুম ভাঙার গান’ ও ‘মেঘে ঢাকা রবি’ দেখে এসে কেয়া লিখছেন, “It would be pre-sumptuous to draw any conclusion from two plays, but a sincere admirer of jatra cannot help feeling apprehensive of this trend, which, if allowed to grow, will spoil the uniqueness of the jatra from and make it look like bad theatre.” তাই বারংবার যাত্রার সঙ্কটের কথা উল্লেখ করেছেন কেয়া। যাত্রার অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য, “এঁরা একটা ব্যাপারে ভুল করছেন। এঁরা বুঝতে চাইছেন না যে যাত্রা যে পথে যাচ্ছে, সে পথে চললে আর কিছুদিন পরে তা তৃতীয় শ্রেণির থিয়েটারে পরিণত হবে। সিনেমার নকল করে তো সত্যি ওঁরা সিনেমার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবেন না, এবং তখন আর মোটা টাকা দেওয়ার লোকই থাকবে না, অর্থাৎ দর্শক থাকবেন না।” কথাটার সত্যতা এখন বুঝতে পারি, যখন দেখি যাত্রাশিল্প থেকে অনেকাংশে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে সভ্য দর্শক সমাজ। যাত্রার বিভিন্ন পোস্টার নিয়ে নেট মাধ্যমে কিছু মিম পড়ে থাকে শুধু। আর মনে পড়ে বিদূষী কেয়ার মুখ। যিনি এই ধ্বংসের মধ্য দিয়ে যাত্রার পরিণতিকে দেখতে পেয়েছিলেন।

তথ্যঋণ

১। মধুময় পাল (সম্পাদনা), আগুনের খেয়া, সেতু প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ – জানুয়ারি ২০১৫।

২। অশোক দাস, যাত্রাপালার বিবর্তনের ধারায় পালাসম্রাট ব্রজেন্দ্রকুমার দে, কালি ও কলম, ৩য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, অক্টোবর ২০১৭।

উড়ন্ত তারাদের মানবিক ছায়া - সায়ন ভট্টাচার্য

সায়ন ভট্টাচার্য

রক্তমাখা মাটির উপর ছিটকে পড়ছে এক একটা দেহ, নাকি মননের মাটিকে তরোয়ালের চুম্বন দিয়ে উত্তেজিত করছে খুনের মহাব্বত আর শরীরের ঢেউ বিলাসিতায়। আকাশ জুড়ে তারার পসরা তৈরি হয়েছে। একটা ঘরের ভিতর অনেক মানুষ বসে আছে, যাদের প্রতিটি শিরার মধ্যে অপেক্ষা করছে লোহিত কণিকাময় সুরের খোঁজের জন্য দ্রুত ছোটাছুটি। আমাদের কানকে গুটিয়ে নিতে চেষ্টা করছি নগর থেকে শহরের অন্দরমহলে, ফুটপাত থেকে লোকাল ট্রেনের বন্ধ জানলার ভিতর – কারণ অট্টরোল হাস্যে, হিংসার লক্ লক্- এ জিভের ছিটকে বার হয়ে আসা সন্ত্রাস, সাম্প্রদায়িকতার নতুন জেনেটিক্সে বড় ভয়ের ন্যারেটিভ তৈরি করে। একাডেমির হলের ভিতর বসে আছি, কিংবা মেট্রোয় – মনে হচ্ছে এক একটা কোপের তীব্র ধাতব চলন ফালাফালা করে দিতে থাকে বাতাস।

আকাশ জুড়ে তারার চলন দেখা দিচ্ছে।

একটা বিরাট জানলা খোলা আমাদের চোখের সামনে। এই জানলা দিয়েই ডানা মেলে পাড়ি দেব সেই মহলের ছাদে যেখানে সুরা আর সঙ্গীত, পারস্যের হিংসা ভারতবর্ষের বুকে এসে রূপান্তরিত হয়েছিল প্রেমের নকশিকাঁথার বুননে। চাঁদের আলো এসে রং মাখায় মোগল সম্রাট মুহম্মদ শাহর শরীর জুড়ে, আর উনি বলছেন, “দুনিয়ার সবচেয়ে বড় তাকলিফ হলো, মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেলে, যারা আমাদের ভালোবেসে মরে গেছে, তাদের কথা মনে পড়ে যাওয়া।….. আর এই মাঝরাতেই তুমি মালুম পাবে, সেই ছায়ারাই আসলে সত্যি।”

একটা মধ্যরাত হয়ে উঠছে সংকটের কেন্দ্রীয় প্রতীক। কৃষ্ণবর্ণ আকাশের এক মহাকাল প্রান্তে অবস্থান করছে মুঘলদের ভারত আর অপর প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে শীতার্ত একবিংশ শতাব্দীর ভারত। এর মাঝখানে অবস্থান করছি আমরা, এই সাধারণ জনগণ আর একটি থিয়েটার – সংস্তব প্রযোজিত, দেবাশীষ লিখিত ও নির্দেশিত নাট্য “উড়ন্ত তারাদের ছায়া”।

কী সেই ‘মধ্যরাতের’ ইতিহাস।

খুন চোষা তাকলিফের মধ্যেও শুধু মশার রক্ত পানই নয়, আসলে সে তো সারা ভারতবর্ষকে কামড়ে কামড়ে পান করছে বিদেশী বর্গী বা বহিরাগত কিংবা অন্তর্গত স্বদেশীও কি নেই সেখানে? আছে। রক্তের মধ্যে মিশে থাকা ‘বারো পওয়া’ সুরার মতো সেই নেশা। সেই নেশা থেকে কখনই বঞ্চিত হতে চান না পারস্যের সম্রাট নাদির শাহ। ইতিহাসের কী করণীয় এখানে? দেবাশীষ গোটা নাটক জুড়ে এই প্রশ্নের উত্তরই খুঁজে ফিরেছেন।

রক্তাক্ত একটা কর্মকাণ্ডের দিকে সম্রাট এগিয়ে যেতে পারতেন, কিন্তু শিয়াশতের খেল আর কুদরত্ – এর কারিশমায় সম্রাট যা বলে উঠলেন, তা আমাদের শিখে আসা বিভেদকামী ইতিহাস পাঠের নক্সাকে ছিঁড়ে ফাত্তাফাই করে দেয় – “নাদির শাহের খতের উত্তর দিতে ঢিলে হয়েছে। সে এসেছে তার দেশের লুঠেরাদের ধাওয়া করে, যারা হিন্দুস্তানে ঢুকে পড়ে নিরাপদ ভেবেছিল। সে শরিফ লোক। আমার কাছে আবদার করেই দেশের সীমানা টপকেছে। কাজ হয়ে গেলে ফিরে যাবে বলে মনে হয়। কাজেই তাকে এখনই নিকেশ করে দেবার শখ আমার নেই উবাইদুল্লাহ। তুমি অন্য কোনও তারার ছায়ায় আমাকে ডেকে নিও। যে তারায় আশনাই, দোস্তি আর নিন্দ জমে যায়।”

নক্ষত্রের আলোর মতো কম্পমান রাজনৈতিক জীবনে মুহম্মদ শাহ আসলে তো বেশক প্রেম, ভালোবাসা আর বন্ধুত্বের একটা রোশনাই তৈরি করতে চেয়েছিল। আপামর রাজনৈতিক খুনের হোলির বিরুদ্ধে গিয়ে আবুল ফজলের কাব্য কিংবা কালিদাসের মেঘদূতের সুরের চাদর বিছিয়ে দিতে চেয়েছিলেন তামাম ভারতবর্ষের জনমানুষের উপর।

দেবাশীষের কলম, মন ও নাট্যমেজাজের উদ্দেশ্যে সেলাম জানাই। ভুল ইতিহাস চর্চার (অধিকাংশ ক্ষেত্রে) যে ভয়ংকর করাল ছায়া নেমে এসেছে ভারতবর্ষের বুকে, সেখানে ‘উড়ন্ত তারাদের ছায়া’ একটা বিকল্প দৃষ্টান্ত।

প্রতিটি কলাকুশলী ও নির্দেশক দেখিয়ে দেন মুঘল যুগ মানেই রক্তপাতের অক্ষরলিপি নয়, তার পাশাপাশি বন্ধুত্বের আলিঙ্গন যা আতরের সুগন্ধের মতো মাতিয়ে রাখতে পারে।

এক চোখা হয়ে ইতিহাস পাঠ করতে বসলে হবে না এই বৈচিত্র্যময় ভারতবর্ষের বুকের উপর। এখানে মানুষ শত সহস্র হিংসার মাঝেও প্রেমের বান্দিশ তৈরি করে, করতে জানে – যা লক্ষ খঞ্জরের ধাতব প্রতিফলনের চেয়ে অনেক বেশি উজ্জ্বল। মুহম্মদ শাহ তাই বলতে পারেন শত সহস্র সম্পদ লুঠ করলেও ভারতবর্ষের এক চিলতেও শূন্যতা তৈরি হবে না। কারণ এই দেশ রত্নগর্ভা, সম্পদ এখানে এতই বিপুল। কিন্তু তারপরেও নাদিরকে মহম্মদ শাহ বলেন – “হিন্দুস্তান থেকে আপনি যা পেলেন, তার মধ্যে সবচেয়ে বড় পাওয়া এটাই।” নাটক আবার বাঁক নিচ্ছে – প্রশ্ন আসছে কি ‘এটাই’? – উত্তর হল ‘….. বিশ্বাস। আর সেটা আপনি লুঠ করে পাননি। আমি আপনাকে উপহার দিয়েছি। হিন্দুস্তান বিজয়ের স্মারক হিসাবে আপনার মাথার মধ্যে এই ‘বিশ্বাস’ নামের স্মারক আপনি যত্ন করে রেখে দেবেন জনাব নাদির শাহ। এটাই আপনার সবচেয়ে বড় লাভ।” যে নাদির শাহ গোটা ভারতবর্ষের, গোটা মুঘল সাম্রাজ্যের ত্রাস হয়ে উঠেছিলেন, তার সামনে দাঁড়িয়ে দৃপ্ত কণ্ঠে এই কথাগুলো উচ্চারণ করছেন বাদশা মির্জা নাসির উদ্দিন মহম্মদ শাহ। যাকে নিয়ে মিয়া নিয়ামত খাঁ – র লেখা খেয়ালের বন্দিশে অমর হয়ে থাকবে – ‘সদা রঙ্গিলে মুহম্মদ শাহ’, আর এই মুঘল সাম্রাজ্যেই শুধু নয় আজও মনে মনে আমরাও তো তাঁকে বলবো ‘নামরদ’, ‘ বেইমান’, ‘বেজন্মা’। চোখের কোণায় চিক্ চিক্ করছে জল হঠাৎ এমন সময় মুহম্মদের শ্বেত পোষাকের পাশে যেন দেখতে পাচ্ছি একজন দৃপ্ত লাঠি হাতে খদ্দর কৌপিন ধারী যুগনায়ককে। আধুনিক ভারতে যাকে আমরা দেশভাগের কারিগর, আধুনিক যুগের নামার্দ বলে এসেছি – মুহম্মদের অনুতাপ ও দৃপ্ততা মহাত্মার অবয়বে মিলে মিশে যাচ্ছে আমার মধ্যে কিভাবে যেন। মঞ্চ আমাকে অন্য এক মঞ্চের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে, যেখানে “গান্ধীর মতো মানুষ জিন্নার বাড়িতে গিয়ে দিনের পর দিন – একমাসের মধ্যে বোধহয় ১৩ – ১৪ দিন সভা করেছেন। মৌলানা আজাদ প্রমুখ নেতাদের অত্যন্ত স্পষ্ট বারণ সত্ত্বেও গান্ধীর মনে সম্ভবত চিন্তাটা ছিল এই যে, জিন্নাকে দিয়ে একবার কমিট করানো – তিনি পাকিস্তান বলতে কি চান। গান্ধী পারেননি। সমস্ত সভা মিটিং এর পরে গান্ধী বলেছিলেন যে, জিন্না অত্যন্ত ভালো মানুষ। আমার মনে হয় আজ আমাদের শান্তভাবে ভাববার সময় এসেছে যে, দেশটা তখন যে জায়গায় পৌঁছে গিয়েছিল, সেটা তো আমাদেরই দায়িত্বে। শুধু নেতাদের ব্যাপার তো নয়। আমাদের পারস্পরিক বিশ্বাস – অবিশ্বাসের যে কাটাকুটি, সেই কাটাকুটির পরিণতি জঘন্য জায়গায় পৌঁছেছিল।” (সাক্ষাৎকার: সৌরীন ভট্টাচার্য/ ‘বইয়ের দেশ’ )

দেবাশীষ বলছেন ,” জীবন আর মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একজন সফল লুটেরা আর একজন ব্যর্থ শাসক হয়ে ওঠেন দুই মহাজাগতিক শায়র।”

এই নাটকের উষ্ণ চুম্বন হলো তার সংগীত। উর্দু গানের মেহফিলে নেশাগ্রস্ত করে তুলেছিলেন জয়দীপ সিনহা আর মঞ্জিমা চট্টোপাধ্যায়। অভিনয়ের কাব্যময়তায় মহম্মদ শাহ চরিত্রে তথাগত চৌধুরী যেন স্বয়ং একজন শায়র, আর দৃপ্ততার ঝনাৎকার শোনা যাচ্ছিল সঞ্জীব সরকারের নাদির শাহ চরিত্রের এক একটি মুহূর্ত। এছাড়াও উবাইদুল্লাহ-র বাচন ভঙ্গিতে ভেঙে পড়া বয়সের ভার অপূর্ব তৈরি করেছেন সায়ন্তন মৈত্র। রাব্দা চরিত্রের আর্দ্রতা ও রোশনাই যেন ছিটকে আসছিল অমৃতা মুখোপাধ্যাযের মধ্যে থেকে। সবশেষে বলি, কাঠিন্যের আড়ালে লুকিয়ে থাকে এক ফোঁটা হীরক টুকরো চোখের জল – সেখানে থেকেই সমস্ত শত্রুতার অবসান শুরু হতে পারে যদি সেই ফোঁটাটুকু খুঁজে বার করতে পারি। চলুন না, সবাই মিলে খুঁজি।