ভাণ পত্রিকা

সাঁয়ত্রিশতম সংখ্যা || আঠাশতম ই-সংস্করণ || মে ২০২৩

সম্পাদক :

সম্পাদনা সহযোগী :

প্রচ্ছদ :

নক্সা পরিকল্পক :

অন্যান্য কাজে :

ভাণ-এর পক্ষে:

পার্থ হালদার

কর্তৃক

৮৬, সুবোধ গার্ডেন, বাঁশদ্রোণী, কলকাতা : ৭০০০৭০ থেকে প্রকাশিত। যোগাযোগ : ৯৬৪৭৪৭৯২৫৬

( হোয়াটসঅ্যাপ ) ৮৩৩৫০৩১৯৩৪ ( কথা / হোয়াটসঅ্যাপ )

৮৭৭৭৪২৪৯২৮ ( কথা ) bhaan.kolkata@gmail.com ( ই – মেল )

Reg. No : S/2L/28241

কিথ হ্যারিংয়ের গ্রাফিতির ইতিহাস নিয়ে আঁচড় কাটলেন – মইনুল জাবের

রবীন্দ্রসংগীত এবং সমকালীন বঙ্গসমাজকে উল্টেপাল্টে পড়লেন – শুভাশিস মণ্ডল

আরণ্যক সিরিজ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করলেন – বৃতা মৈত্র

যাপিত নাট্যের একাদশ কিস্তি লিখলেন – কুন্তল মুখোপাধ্যায়

এশীয় থিয়েটারের নানা দিক নিয়ে, চতুর্থ পর্ব লিখলেন – সায়ন ভট্টাচার্য

সূচি

সম্পাদকের কথা

বাংলার উষ্ণ বাতাস আগুন ঝরাচ্ছে। মাঝে মাঝে ঝড় ঝঞ্ঝার ঝটিকা সফর। রোগ ভোগ সঙ্কট অস্থিরতার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে প্রতিবাদ প্রতিরোধের ঝাঁঝ। শাসকের বিরুদ্ধে নাছোড়বান্দা প্রতিবাদ। এই সেদিন যার ভয়ে কাতর ছিলাম, আজ তার চোখে চোখ রেখে আঙ্গুল তুলতে পারছি। যে হাসি চেপে রেখেছিলাম ভয়ে, এখন প্রাণ খুলে হাসতে পারছি। যে কান্নাকে চোখের কোনে ঘেঁষতে দিইনি তাকে চোখের তারার আগুন করে তোলা যাচ্ছে । যে হিৎকারকে গিলে নিয়েছিল গলা, তাই কন্ঠ ছেড়ে বেরিয়ে আসছে। যে ঘৃণাকে হজম করা ছিল রেওয়াজ, যথাস্থানে ছুঁড়ে দেওয়া যাচ্ছে তা-ও। শাসকের আক্রমণ কমেনি কিন্তু সেটা মনে লাগছে না। শরীর ছুঁয়ে ফিরে যাচ্ছে ওদের দিকেই। নন্দিনীরা ধরে ফেলছে যে ভয় দেখানোর ব্যবসা এখনকার শাসকের। ভয় ভেঙে গেলে ভয়ানক রাজা কার্টুন চরিত্র হয়ে ওঠেন। বাঁধ ভাঙা হাসির হুল্লোড় দেখে শাসকের গলা শুকোয়, জনতার ভরাট হো হো, শাসকের হাড় পাঁজরের ফাঁকে শোঁ শোঁ শব্দ তোলে। যত ফাঁক ফাঁকি ফোঁকর তখন রাজপথে লাট খায়। লাট সাহেব মোসাহেব দের দড়ি দিয়ে টান মেরে খান খান করে দেওয়ার চিত্র ইতিহাসে খুব কমবার ঘটেনি! স্বাধীনতার স্বাদ, বিশ্বাসকে প্রকাশ্যে উচ্চারণের স্বাদ- একবার পেলে আর ছাড়া যায় না। ব্যবহারিক জীবনে রকমারি সুখকে তখন বাঁ হাতে প্রত্যাখ্যান করা যায়। গভীর এক উদারতা, সুগভীর এক আনন্দ জীবনকে একদিকে বৃহৎ এবং অন্য অর্থে সূক্ষ্ম করে তোলে।

এই ভালো ভালো কথাগুলো আমাদের নানাভাবে শোনা। কত গল্পে উপন্যাসে সাহিত্যে সঙ্গীতে আশাবাদী পণ্ডিতের পুনঃপুনঃ উচ্চারণে এ আমাদের বড় চেনা কথা। ক্ষমতাবান চিরস্থায়ী নয়। একথা বুঝতে সাধারণ ইতিহাস বোধ লাগে। তবে ক্ষমতার আস্ফালন মোটের ওপর এক থেকে যায় এও ইতিহাসেরই অভিজ্ঞতা। প্রতিবাদ প্রতিরোধ শোষক শোষন সব একসঙ্গে চলে। কখনো কখনো প্রতিবাদী কণ্ঠ এগোয়। ধীরে ধীরে সন্ত্রস্ত মন অকুতোভয় হয়। তেমন একটা সময়ের মধ্য দিয়ে কী যাচ্ছি না আমরা? সরকারের কাছে সরকারি কর্মচারীদের দাবিদাওয়ার আন্দোলনে ‘ভয়’ কে জয় করার বার্তা আছে। সুবিধাভোগী মধ্যবিত্তের ভয়হীন উচ্চারণের বিস্তার একটা নতুন ঝলক নিশ্চয়ই। তবু কেন বিগত এক দশকের অভিজ্ঞতায় আমরা কেবলমাত্র মধ্যবিত্তের দাবিদাওয়ার আন্দোলন দেখলাম, কেন শুধু বড় বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা, শিক্ষক অধ্যাপক, ডাক্তার, সরকারি কর্মচারীরা পথে নামলেন! গরিব চাষি অথবা অসংগঠিত শ্রমিকের পদচারণায় কেন মুখরিত হল না তিলোত্তমা?… আপাততো আমরা সে প্রশ্নে যাচ্ছি না। প্রতিবাদের পাট্টা মধ্যবিত্তরাই পেল কেন সে অনুসন্ধানেও যাচ্ছি না আজ। আমি আমার বড় মেজো বাড়ির বন্ধুদের জিজ্ঞেস করে দেখেছি, দেউচা পাচামি সম্পর্কে তারা কেউই বিশেষ জানেন না। কেন জানেন না? – সে দীর্ঘ বিশ্লেষণে না গিয়ে আসুন একটা মজার কথা পাড়ি।

দেখবেন আমাদের এখনকার সরকার নানাভাবে আত্মীয় স্বজনের মতো আচরণ করে। যেমন, টালি ভেঙে গেলে টালি ছেয়ে দেয়। ব্যাগ ছিঁড়ে গেলে ব্যাগ কিনে দেয়। ছেলে মেয়ে বায়না করলে কষ্ট করেও ট্যাব কিনে দেয়। শাক সবজি তরিতরকারি, আলুটা কলাটা দোরে পৌঁছে দেয়। মাধ্যমিক পরীক্ষার সময় শুভেচ্ছা দেয়। খুশির ঈদে দোয়া দেয়। পে অ্যান্ড ইউজের গায়ে কৃতজ্ঞতা অনুপ্রেরণা ইত্যাদি প্রভৃতি দেদার দেয়। রাখি বন্ধনে পর্যন্ত আস্ত অথবা ভার্চুয়াল রাখি দেয়। বড়দিনে কেক দেয়। মেলা-খেলা- উৎসব-টুনি বাল্ব- ব্লিচিং-ফিনাইল কত কী দেয়! এমনকি, অনেক মানুষকে দরকারে অদরকারে ৫০০/৭০০টাকা দেয়। ঠিক আমাদের মাসি পিসি চারদিন কাটিয়ে ফিরে যাওয়ার সময় ‘এটা রাখ মনা’ – বলে যেমন জোর করে হাতে গুঁজে দেয়, ঠিক তেমনি। চুরি জালিয়াতি রাহাজানির মাঝেও এসব করে চলা বড় কম ভালোবাসার কথা নয়!!

আপনি যদি স্বাস্থ্য সাথী খাদ্য প্রীতিতে খুশি না হন তবে সরকার আত্মীয়ের মতো অভিমান করে, দুঃখ পায়, রাগ করে, পেছনে লাগে, নিন্দামন্দ রটায়, আপনাকে ঈর্ষা করে, হিংসে করে, ক্ষতি চায় – ঠিক যেন মধ্যবিত্ত সমাজের চেনা আত্মীয়ের মতো। ক্ষমতাবান আত্মীয়ের সঙ্গে লড়তে গেলে যা যা বিপদ থাকে সরকারের থেকেও তেমন বিপদ। যেন বিনা বিচারে জেলে বন্দী, মিথ্যা মামলা, লাইভ থ্রেটের সময়ও, কিমাশ্চর্য! আত্মীয়তার বন্ধনটি অটুট থেকে যায়। ভাবটা “জানে আমি ক্ষমতাবান, তবু আমার সঙ্গে লাগতে এল কেন?” এবার বুঝুক ঠ্যালা!!

ইতিহাস তো অত্যাচারী শাসক কম দেখেনি। গণতন্ত্রের পোষাক পরে একনায়কত্বের চরম দুঃশাসনও সে দেখেছে বহুবার। কিন্তু সে সব অত্যাচার নিষ্ঠুরতায় ছিল রাজকীয় দম্ভ, অহংকার। কিন্তু এখন, নেংটি ইঁদুরের মাপে হিংসা, কেঁচোর মতো অমেরুদণ্ডী সুড়সুড়ি। সভার আগের দিন পুলিশ জানালো সভা বাতিল। কারণ চিঠিতে ভুল ছিল, মাঠে ঘাস ছিল, মনে হিংসা ছিল। একটা লোক চোখে চোখ রেখেছে কি ওমনি ‘ নিয়ম মেনে বদলি”! একটা লোক সরকারি সংগঠনের মেম্বর হয়নি ওমনি আপনার পাঁচ বছর আগে কাকে “শালা” বলেছিলেন সেই কেস নিয়ে আই, পি, এস. আপনার বাড়ি পৌঁছে গেল মাঝরাতে। কে টিভিতে গিয়ে দুটো যুক্তি দিয়ে সমালোচনা করেছে পরের দিন খায় ভর্তি “শো কজ” পেল। গ্রামের কোন চাষী মুখ খুলেছে, তার মাছ ভর্তি পুকুরে দিল ঢেলে পেট্রল!

এবার নিজেদের দিকে তাকাই। প্রতিবাদের মিছিলেই চলছে কথা “ও বেশি নেতা ভাবছে, ডানা ছাঁটা দরকার।” একজন এসে বললে, গোরা তুমি তো দারুণ লেখো, তাই শুনে পিসির মেয়ের মুখ ভার হয়ে গেল। কাকার ছেলে ডাক্তারি পেল দেখে জ্যাঠার বউ বাসন মাজছে কম, ঠুকছে বেশি। শ্রুতি ভালো গান গেয়েছে, সে খবরে বুকে ব্যথা উঠল তার বান্ধবী অভিশ্রুতির। ওরা ‘দুটি’তে ভালো আছে শুনে তাদের দু’জনের বুকের থেকে ধোঁয়া বেরোতে লাগলো।যেমন পিসির রাজ্য, তেমনি পদি পিসিদের কাজকারবার। মন্থরার কুমন্ত্রনা, ভাড়ুদত্তদের ভাড়ামি দেখে মনে প্রশ্ন জাগে এসব কি সরকার আমাদের শেখালো? মনে তো হয় না, এই ঈর্ষালঙ্কার পরতে বোধহয় আমারাই শেখালাম শাসককে। মোটের ওপর আমাদের মধ্যেকার উচ্চাকাঙ্খী ‘ঈর্ষাবান’ ‘ঈর্ষাবতী’ দের দ্বারাই তো চলছে আমাদের প্রশাসন। তাই তেমনি ঈর্ষান্বিত প্রশাসনিকতা!! কী কাণ্ড,কী কালচার!!!

কিথ হ্যারিংয়ের গ্রাফিতির ইতিহাস নিয়ে আঁচড় কাটলেন - মইনুল জাবের

মইনুল জাবের

গ্রাফিতি ও কিথ হ্যারিং

গ্রাফিতি শব্দটি শুনলেই ইংরেজি একটি বিশেষ শব্দ মগজে অনুরণন তোলে- VANDALISM- ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ। ইউরোপ –আমেরিকা ছাড়িয়ে আফ্রিকা-এশিয়ার শহরে দেওয়ালে দেওয়ালে অজানা-অচেনা শিল্পীর রঙের আঁচড়ে কী সব লেখা আঁকা – কী তার উদ্দেশ্য –কতক্ষণই বা তার অস্তিত্ব এসব ভাববার আগেই আমাদের বাস-ট্রাম-গাড়ী গন্তব্যে পৌঁছে যায়। অনেকেই বলেন শহরের যে রাস্তায় বেশি গ্রাফিতি- সেটি তত ভয়ঙ্কর। নিউইয়র্কের গ্যাঙ (GANG) কালচারের লোকেরা রীতিমত দেওয়াল দখলের যুদ্ধে রত থাকে। ইতিহাসের পাতা ঘাটলে দেওয়ালে দেওয়ালে এই আঁকাজোকা- নিজের কথা বলে ফেলার চেষ্টার নিদর্শন সেই প্রাচীন গ্রেকো-রোমান যুগে পাওয়া যায়। জার্মানিক ট্রাইব ভ্যান্ডাল বা অবুত্রিক শহর দখল করে নানা ধ্বংসাত্বক কাজে রত হয়েছিল বলে, প্রাচীনকালের আধুনিক সভ্যতার মুখে চুনকালি মাখাচ্ছিল বলে VANDALISM শব্দটি বেশ চালুই হয়েছিল। আধুনিক যুগে এই VANDALISM এরই শৈল্পিক নাম বলা যায়;

‘GRAFFITI’ ।

শব্দটি এসেছে ইতালিয় শব্দ GRAFFIATO থেকে। এর অর্থ বাংলায় করলে দাঁড়ায়- আঁচড় কাটা। আধুনিককালের উন্নত শহরগুলোতে এই আঁচড় কাটার হাত থেকে বাদ যায় না দেওয়াল, সাবওয়ের সিঁড়ি কিম্বা রেলের লাইন অথবা বগি। এই গ্রাফিতিগুলো যেন আমাদের শহরগুলোকে নতুন শিল্প, রাজনীতি, জীবনযুদ্ধ, সমাজ কিম্বা পরিবারগুলোর কথা মনে করিয়ে দেয়। ঘুম ভাঙা চোখে অফিস কিম্বা স্কুলগামী প্যাসেঞ্জার আর খাটুনি শেষে ঝুলতে দুলতে থাকা বাড়ী ফিরতি মানুষগুলো এইসব দেখলে হয়তো নানাকিছু ভাবে। হয়ত অজান্তেই ভালোবেসে ফেলে কোনো একটি গ্রাফিতি! আবার হয়তো ভাবে এইসব ধ্বংসাত্মক কাজের অধিকার এদের কে দিল? কেউ দেয়নি! গ্রাফিতির এটাই মজা। হঠাৎ করে একটু খোলা স্থান (PUBLICE SPACE) পেয়ে কিছু একটা

এঁকে পালাতে হবে, একটু দেরি হলে ধরতে পারলেই পুলিশ ধরে গারদে পুরবে। তাই গ্রাফিতি শিল্পীরা ব্যবহার করে স্প্রে পেইন্ট, স্টেনসিল ইত্যাদি-আর কাজে থাকে সরলীকরণের তাগিদ। জটিল কাজ করার সময় কই? তবে নানা উজ্জ্বল চোখ ধাঁধানো রঙের ব্যবহার না করলে মানুষের চোখ পড়বে না – তাই সাদা দেয়ালে, কালো, হলুদ, সোনালী বা নীল ইত্যাদি নানা রঙের আশ্চর্য মিশেল ঘটায় এই শিল্পীরা। কাজ শেষে বেশির ভাগ শিল্পী তাঁদের নাম সই না করে পালান।

তবে বিখ্যাত হয়ে পড়া গ্রাফিতি শিল্পীরা তাঁদের style বা শৈলী দিয়েই খ্যাত হন। তেমনই একজন কিথ হ্যারিং (Keith Haring) এর কারণে ১৯৮০ শুরুতে নিউইয়র্কের সাবওয়েগুলোতে যেন এক মাতাল শৈল্পিক ঝড় উঠেছিল। জিন্সের প্যান্টসের পকেটে একটুকরো চক্ নিয়ে তিনি এক স্টেশন থেকে অন্য স্টেশন ঘুরে বেড়ান। আর যেখানেই নজর আসে পোস্টার-বিহীন দেওয়াল সেখানেই অতিদ্রুত এঁকে ফেলেন কার্টুনের মত কয়েকটি ফিগার দেওয়া ছবি আর শেষ হওয়া মাত্রই দেন চম্পট। মাঝে মাঝে পুলিশের হাত কড়াও পরেন হাতে। আবার কখনও দূরে দাঁড়িয়ে থেকে পুলিশের শিল্প দৃষ্টি প্রত্যক্ষ করেন। এই শিল্পের সমঝদার গ্যালারি ঘোরা শিল্পবোদ্ধারাই শুধু নন, বরং বেশির ভাগ উৎসুক মানুষেরাই ব্রাত্যজন। সারাদিন ঘুরে-ফিরে এমন ২০/৩০টি ছবি এঁকে ফেলেন এই শিল্পী- কোনোটিতেই তাঁর নাম লেখা নেই, তবু ‘স্টাইল’ বা ঢং দেখলেই বোঝা যায় এই কাজ ‘কিথ হ্যারিং’ এর।

কিথ বলেন,. ছবিকে ভালোবাসবার জন্য, এর থেকে কোনো উদ্দীপনা পাবার জন্য শিল্পজ্ঞানের গভীরতার কোনো প্রয়োজন নেই। তাই তিনি চক দিয়ে এঁকে বেড়ান একটি শিশু, একটি কুকুর, অনেকগুলি শিশু, অনেকগুলি কুকুর গ্রাফিতিকে শিল্প বলতে নিম রাজি বোদ্ধারাও (অনেকেই প্রাফিতিকে দৃশ্য যোগাযোগ ক্রিয়া বলেন) কিথের কাজে মজে উঠলেন। এবং এক দিন তাঁর জায়গা হল মিউজিয়ামে, গ্যালারিতে। গ্রাফিতির মুলমন্ত্র যে

খোলাস্থানে সবার মাঝে শিল্প ছড়াবে- বোদ্ধা-মণ্ডলীতে সেটি পৌঁছতে হলে গ্যালারির বন্ধ দেওয়াল ছাড়া গতি কই ? কিথ হ্যারিংয়ের জন্ম ১৯৫৮ সালে আমেরিকার পেনসিলভানিয়া অঙ্গরাজ্যের রিডিং শহরে। পিটসবার্গ শহরের আইভি স্কুলে শিল্পকলা নিয়ে পড়তে পড়তে “ভাল্লাগেনা” বলে ছেড়ে দিলেন একদিন। নিউইয়র্ক (১৯৭৮) শহরে এসে ভর্তি হলেন স্কুল অব ভিসুয়াল আর্টস এ। সেখানে তাঁর সাথী হলেন কেনি সার্ফ (Kenny scharf), জাঁ- মিশেল বাসকিয়ে (Jeau-michel basquiet) প্রমুখ। এই সাথীদের নিয়েই নিউইয়র্কের পাঙ্ক (punk) ক্লাবগুলোতে চড়ে বেড়ালেন হ্যারিং। দেয়াল দেখে, গ্রাফিতি দেখে নিজেই ভ্যান্ডালিজমে্ নাম লেখালেন শেষে। ১৯৮১ সালে শুরু করলেন তাঁর বিখ্যাত চক্ ড্রইং। হঠাৎ হাজার হাজার চক্ ‘আর্ট’ এ যেন ভরে গেল শহর। এই হল তাঁর শুরুর গল্প। তাঁর কাজের মুল মন্ত্রই ছিল ‘দ্রুততা’। তিনি বলতেন ‘Its a fast world’। তাই সাবওয়ে দেওয়াল কিম্বা ক্যানভাস যেখানেই আঁকতেন তিনি – কাজ শেষ হত দ্রুতই। গুটিকয়েক ফিগার দিয়ে কিছু সিম্বলের ব্যবহার ঘটিয়ে তুলে ধরতেন যুদ্ধ, লিঙ্গ বিবাদ, মৃত্যু- এমন নানা বিষয়। তাঁর কাজ ছড়াল রিওডিজেনেইরো থেকে মেলবোর্ন পর্যন্ত। মুরাল করলেন ‘আউটডোরে’ আর ক্যানভাস ঘরের ভেতরে। গ্রাফিতিকে সম্বল করে সাবওয়ে থেকে মিউজিয়ামে প্রবেশ করলেন তিনি। ১৯৯০-এ অল্প বয়সে চলে যাবার আগ অব্দি এমনি রাস্তার রঙে শতশত ঘরও রাঙিয়েছেন কিথ। এই শিল্পন্দোলনের ইতিহাসে তাঁর ভূমিকা অনেককাল স্মরণীয় থাকবে।

রবীন্দ্রসংগীত এবং সমকালীন বঙ্গসমাজকে উল্টেপাল্টে পড়লেন - শুভাশিস মণ্ডল

শুভাশিস মণ্ডল

‘সহজে রবীন্দ্রসংগীত বোঝার মেড-ইজি’ লেখার কী সময় এসে গেছে

গ্রাফিতি ও কিথ হ্যারিং

মইনুল জাবের

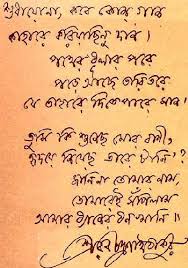

‘আমার যে গান তোমার পরশ পাবে

থাকে কোথায় গহন মনের ভাবে।’

দীর্ঘদিনের সুগভীর রবীন্দ্রচর্চা ব্যতীত রবীন্দ্রসংগীতের প্রেক্ষিতেতিহাস ও বাণী-বাহিত সুরের প্রকৃত অন্তর্নিহিতার্থ উপলব্ধি কতখানি সম্ভব? বিশেষত বঙ্গীয় নবপ্রজন্মের অনাগ্রহী বৃহদংশ কী রবীন্দ্রনাথের গান থেকে নিজেদের সরিয়ে রাখছে? রবি ঠাকুরের কথা-সুর তাদের মনোযোগ সেভাবে আকর্ষণ করতে পারছে না? এমনকি উচ্চশিক্ষিত সংস্কৃতিবান পরিবারের ‘হুল্লাল্লা’-প্রিয় আধুনিক প্রজন্মও আকৃষ্ট হচ্ছে কৃত্রিম, যান্ত্রিক ‘মেশিন-গান’-এ!

রবীন্দ্রসংগীত যেন দুই ভুবনের গান। অর্থাৎ শ্রোতার ভুবন ও শিল্পীর ভুবন। সূক্ষ্মানুভূতিসম্পন্ন শ্রোতামাত্রের কাছেই রবীন্দ্রনাথের গান শোকের শান্তি, নৈরাশ্যের সান্ত্বনা, কর্মের উদ্দীপনা, প্রেমের প্রেরণা, বিপদের সঙ্গী। কিন্তু অপ্রিয় হলেও সত্যি, অধিকাংশ শিল্পীই নিঃসংকোচে, নির্দ্বিধায় সমস্ত পর্যায়ের রবীন্দ্রসংগীত গাইতে অক্ষম! তাঁদের কন্ঠসামর্থ সীমিত, ‘তোলা গানের সঞ্চয়’ স্বল্প! অনেকক্ষেত্রেই উভয় ভুবনবাসীর কাছেই ২২১৩-টি রবীন্দ্রসংগীত রচনার ভিন্ন-ভিন্নতর প্রেক্ষাপট ও মর্মার্থ অ-বোধগম্য!

রবীন্দ্রনাথের প্রত্যেকটি গানের অন্তরালে রয়েছে তাঁর সুনির্দিষ্ট কথা ও সুরের বয়ন-কাহিনী। তৎসাময়িক কবিমনের মানসপট, অন্তর্লোকের ভাব-কল্পজগত, বাহ্যিক ঘটনাক্রম ও অবচেতনার অভিঘাত। বহু বিশেষজ্ঞের দীর্ঘ চর্চায় তার স্বল্পাংশ অবগত হওয়া সম্ভব হয়েছে, কিছুটা তথ্যনির্ভরতায়, কিছুটা অনুমান নির্ভরতায়। তথ্য আহৃত হয়েছে তাঁর জীবনী, চিঠিপত্র, বক্তৃতা, অন্যান্য রচনা, নিকট-জনের স্মৃতিচারণ, যাপনের পরিবেশ-প্রেক্ষিতের বিশ্লেষণে। আর, এখনো বহুসংখ্যক রবি-গানের পশ্চাতেতিহাসের বৃহদংশ রয়ে গেছে অজানা!

তিনি ঠিক কী ভেবে গানের কথা রচনা করেছিলেন, ঠিক কীভাবে, কোন সুরের স্মৃতি মাথায় রেখে বা না রেখেই করেছিলেন সুরারোপ? মনোগহনে সুর ভেবে কথা রচেছেন, না গান রচনার পর সুরারোপ করেছেন? প্রকৃতপক্ষে ক্ষেত্রবিশেষে উভয় পদ্ধতিতেই রচিত হয়েছিল তাঁর ‘আপন গান’। কে বা কারা, কবির কী কী নির্দেশ মেনে রচনা করে দিয়েছিলেন স্বরলিপি? কবির দেওয়া যথাযথ ‘সুর’ মেনে সত্যিই কী রচিত হয়েছিল স্বরলিপি? না, কোনো কোনো স্বরলিপিকার রচনাকালে অল্প-স্বল্প পরিবর্তনও করেছিলেন কবির দেওয়া সুরের? কারণ, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ স্বরলিপি রচনার পদ্ধতি জানতেন না! কেন যে শিখে নেন নি? স্বরলিপি রচনা কী তাঁর কাছে মশারি টাঙানোর মতই বিরক্তিকর কাজ ছিল, তাই? তাহলে হয়তো রবীন্দ্রসংগীতের গায়ন-বিশুদ্ধতা নিয়ে এত বিতর্ক থাকতো না! বেশ কিছু গানে (১৯৪টি) স্বয়ং স্রষ্টা সুরারোপ করেছিলেন, কিন্তু শ্রুতি-গ্রাহকযন্ত্র না থাকায় এবং যথাকালে স্বরলিপি-রচনা সম্ভব হয় নি বলে, তার সুর চিরতরে হারিয়ে গিয়েছে।

গীতবিতান-এর সূচিপত্রে ২২১৩-টি গানের মুদ্রিতরূপ পাওয়া যায়। ঈষৎ পাঠান্তরে পুনরাবৃত্ত গান ৯৬-টি। ওই ৯৬-টি বাদ দিলে, মোট গানের সংখ্যা দাঁড়ায়– ২১১৭-টি। তার মধ্যে সুরারোপিত সংলাপ ২০৪-টি, সেগুলি সাধারণত স্বতন্ত্রভাবে গাওয়া হয় না, গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্যের অন্তর্ভুক্ত। স্বরলিপিহীন গান ১৯৪-টি। স্বরলিপি-মেনে গাওয়া সম্ভব, এমন গানের সংখ্যা – ১৭১৯-টি। ৬৫-খণ্ডের স্বরবিতানে ছড়িয়ে রয়েছে তার স্বরলিপি। ভাঙাগান এর সংখ্যা – ২৪২, ব্রহ্মসংগীতের সংখ্যা – ৪৩৩। পূজা, স্বদেশ, প্রেম, প্রকৃতি, বিচিত্র এবং আনুষ্ঠানিক, এই ছয়টি পর্যায়ে কবি গানগুলি গীতবিতান সংকলনের বিষয়বিন্যাসে অন্তর্ভুক্ত করে গিয়েছেন।

এই ছয়টি পর্যায়ের উপবিভাগগুলিতে গানের সংখ্যা যথাক্রমে,– ভূমিকা (১), পূজা (৬১৭), স্বদেশ (৪৬), প্রেম (৩৯৫), প্রকৃতি (২৮৩), বিচিত্র (১৪০), আনুষ্ঠানিক (২১), গীতিনাট্য (১৯), নৃত্যনাট্য (১৬), ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী (২০), নাট্যগীতি (১৩১), জাতীয় সংগীত (১৬), পূজা ও প্রার্থনা (৮৩), আনুষ্ঠানিক সংগীত (১৭), প্রেম ও প্রকৃতি (১০১), পরিশিষ্ট (১৫) [ নৃত্যনাট্য ‘মায়ার খেলা’ এবং ‘পরিশোধ’ গীতিনাট্যের সুরারোপিত সংলাপ ব্যতীত, গান ] পুনরাবৃত্ত গান বাদে, মোট ১৯২১টি গান । (দ্র. ‘গীতবিতান তথ্যভাণ্ডার’ –পূর্ণেন্দুবিকাশ সরকার)

২২১৩-টি রবীন্দ্রসংগীতের মধ্যে আমরা এতাবৎ কাল পর্যন্ত বিভিন্ন খ্যাত-অখ্যাতনামা শিল্পীদের কণ্ঠে ঘুরেফিরে সাকুল্যে দু-তিনশো রবীন্দ্রসংগীত শুনে থাকি। অবশিষ্ট গানগুলি আমরা তেমন শুনি না, কেন? যতই ‘গীতবিতান আর্কাইভ’, বা ‘একলা গীতবিতান স্বাগতালক্ষ্মী’ থাকুন না কেন? জনপ্রিয়তার বিচারে, আমাদের ব্যক্তিক আবেগ ছুঁয়ে যাওয়া ‘সহিতের ভাবের’ নিরিখে, অবশিষ্ট গানগুলির সঙ্গে আমাদের ‘নির্জন একক’ তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত অনুভূতিগুলি খুঁজে পায় না? না অধিকাংশ জনপ্রিয়-কণ্ঠ তা গেয়ে শোনাননি বলে, সহজলভ্য নয় বলে, আমরাও উদাসীন থাকি? সাকুল্যে, গড়ে এক-ষষ্ঠমাংশ রবীন্দ্রসংগীত ঘুরেফিরে শুনলেও, ছয়টি পর্যায়ের আপাত গূঢ়-কঠিনার্থের, ব্রহ্ম ও পূজা বিষয়ক, ধীরলয়ের, উচ্চাঙ্গের আরও প্রায় চোদ্দোশো রবীন্দ্রসংগীতকে আমরা শ্রুত-বর্জিত করেই রেখেছি।

রবীন্দ্রসংগীতার্থকে ভালোভাবে বুঝতে, তার বাণীবিশ্বের অতলতা আত্মস্থ করতে, অজানা-অসীম কৌতূহল চরিতার্থ করতে, আমাদের প্রয়োজন হয়, ‘রবীন্দ্রনাথের গানের-গল্প’ জানার। অর্থাৎ, রবীন্দ্র-জীবনের গতিপ্রকৃতি, শোক-তাপ, ভৌগোলিক অবস্থান, মনোজগতের ছানবিন, ঋতুকাল, তাঁর পড়া-শোনার ব্যাপ্তি, সুর ও সংগীতের শ্রবণ-স্মৃতি, তৎকালীন ম্যুড, নির্দিষ্ট গান রচনার তাগিদ, উদ্দেশ্য, প্রয়োজনীয়তা– এ সমস্তই প্রকৃত মননশীল শ্রোতা ও গায়কের জিজ্ঞাস্য হতে পারে, রবীন্দ্রসংগীত-সুধাপ্রেমীদের কাছেও তা আন্তরিক জ্ঞাতব্যের বিষয়।

এযাবৎ প্রকাশিত রবীন্দ্রসংগীত বিষয়ক পাঁচ-শতাধিক গ্রন্থ এবং সহস্রাধিক প্রবন্ধে রবি ঠাকুরের শ-তিনেক গানের অন্তরাল-কাহিনি জানা গেলেও, অধিকাংশই এখনো অজানা! আর ভবিষ্যতে কোনও দিন তা যথাযথভাবে জ্ঞাত হবে বলে মনে হয় না! কিয়দংশ রবি-গানের রচনা-প্রেক্ষিত ও অন্তর্নিহিতার্থ সাধারণের আয়ত্তাধীন ও বোধগম্য হলেও, বঙ্গভাষী শ্রোতৃমণ্ডলীর বৃহদংশের কাছেই তা অনধিগম্য!

মধ্যবিত্ত শিক্ষিত রুচিসম্পন্ন বাঙালিদের একাংশের কাছে রবীন্দ্রসংগীত আজ অতি প্রিয়, শ্রদ্ধেয়, সর্বদা স্মরণীয়। জীবনের নানা ওঠা-পড়ায় আনন্দ-বিষাদে ব্যক্তিগত ও সামাজিক প্রয়োজনে অবশ্য ব্যবহার্য সম্পদ। যে কোনো সংগীতের রসপিপাসুদের মধ্যেই রসবোধ, রসগ্রহণ, রুচিভেদ, বুদ্ধি-বিবেচনা, শিক্ষা ও গ্রহণ-সামর্থের বিচারে শ্রেণিবিভাজন অনিবার্য! রাবীন্দ্রিক কথা-সুর ও শিল্পীকন্ঠের সুদূরপ্রসারী অভিঘাত তাই সর্বস্তরের শ্রোতার কাছে সমানুভবের নয়!

অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য, বর্তমানের এবং নবপ্রজন্মের তথাকথিত রবীন্দ্রসংগীত-প্রেমী বৃহদংশের শ্রোতা; এমনকি শিল্পী-গায়ক, শ্রুত ও গেয়-সংগীতের প্রেক্ষিতেতিহাস সম্পর্কে উদাসীন, রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ গান-এর নিহিতার্থ উপলব্ধি করতে অপারগ, এবং প্রয়োজনীয় সহায়ক গবেষণাধর্মী গ্রন্থপাঠেও অনাগ্রহী! তাহলে কী এবার এই কৃত্রিম-বুদ্ধিমত্তার চ্যাট-বট-এর যন্ত্রযুগে, একালের রবীন্দ্রসংগীত-বিশেষজ্ঞদের ‘সহজে রবীন্দ্রসংগীত বোঝার মেড-ইজি’ লেখার সময় এসে গেছে? মূলত রবীন্দ্রসংগীতে ডিগ্রি প্রত্যাশী ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রায় ‘মেড-ইজি-তুল্য নোটবই’ গোছের দু-একটি বই যে লেখা হয় নি, তা নয়! সৌভাগ্য, তা বেশি লোকের হাতে পৌঁছনোর আগেই; বাজার থেকে চৌপাট হয়ে গেছে! রবীন্দ্রনাথের জীবনেতিহাস, রচিত সাহিত্যের প্রেক্ষিতেতিহাস, কর্মকাণ্ডের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত না জেনে, শুধু গুটিকয় রবীন্দ্রসংগীত গেয়ে-শুনেই ঘাড় নাড়তে নাড়তে রবীন্দ্রসংগীতের সমঝদার বোদ্ধা হওয়া সম্ভব? আর, গায়িয়েরাও বলিহারি! একশো গান না ‘তুলেই’, কোনো কোনো রবীন্দ্রসংগীতশিল্পী ‘প্রখ্যাত’ তকমা লাগিয়ে নিচ্ছেন! তাঁর কাছে যে আরও দু-হাজার রবিবাবুর গান অনায়ত্ত রয়ে গেল, তা সম্পূর্ণ চেপে গিয়েই শ্রোতাদের হাততালি কুড়োচ্ছেন! শ্রোতৃবৃন্দও তথৈবচ!

‘গীতালি’র একটি অনুষ্ঠানে প্রফুল্লচন্দ্র মহলানবিশকে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন–

“আমার গান যাতে আমার গান ব’লে মনে হয় এইটি তোমরা কোরো। আরো হাজারো গান হয়তো আছে— তাদের মাটি করে দাও-না, আমার দুঃখ নেই। কিন্তু তোমাদের কাছে আমার মিনতি— তোমাদের গান যেন আমার গানের কাছাকাছি হয়, যেন শুনে আমিও আমার গান বলে চিনতে পারি। এখন এমন হয় যে, আমার গান শুনে নিজের গান কিনা বুঝতে পারি না। মনে হয় কথাটা যেন আমার, সুরটা যেন নয়। নিজে রচনা করলুম, পরের মুখে নষ্ট হচ্ছে, এ যেন অসহ্য।” (সংগীতচিন্তা। গীতালি। —রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

কপিরাইট উঠে যাওয়ার পর কীভাবে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গানকে ধর্ষণ করা হয়েছে, তার অনেকগুলি প্রমাণ রয়েছে অনতি-অতীতের কয়েকটি বাংলা চলচ্চিত্রে, ব্যাণ্ডের সিডিতে, ‘বাংলা-বম্বে-খ্যাত’ গায়কের অ্যালবামে। স্রষ্টার অবর্তমানে, তাঁর বিনা অনুমোদনে চারটি কবিতায় সুরারোপ করেছেন এক বিখ্যাত কণ্ঠের অধিকারী! স্বয়ং কবি যা কোনও দিন অনুমোদন করতেন বলে মনে হয় না! আবার সেই খ্যাতকণ্ঠ ভুল কথায় রেকর্ড করেছেন ‘যখন ভাঙল মিলন মেলা’ গানটি! রবীন্দ্র-গানের তথাকথিত স্বঘোষিত বোদ্ধা-গাইয়ের কন্ঠে বিকৃতি! এমনই তার অবক্ষয়! মেনে নিতে কষ্ট হয়। সময় এসেছে, নিজেদের সংশোধন করে নেওয়ার।

প্রতিটি শ্রুত-রবীন্দ্রসংগীতের যথাযথ প্রেক্ষিতেতিহাস ও গূঢ়-নিহিতার্থ না জেনেই হয়তো রবীন্দ্রনাথের গান গাওয়া যায়, গান শোনা যায়, ঠিকই! কিন্তু অনুভূতিলোকে সবটা হৃদয়ঙ্গম করা যায় কী? অথবা সমস্ত ব্যঞ্জনাময় তাৎপর্য, রাগ-সুর-তাল-এর ব্যাকরণ জেনে, গানের বাণীর অন্তর্নিহিতার্থ কী আদৌ সাধারণের পক্ষে উপলব্ধি সম্ভব? আমাদের এই জানা-না জানায়, বোঝা না-বোঝার অর্ধ-উপলব্ধিতেই কেটে যাবে জীবন! সুর ও বাণীর নব নব উপলব্ধ-ব্যঞ্জনা যুগে যুগে কালে কালে, ব্যক্তিভেদে, বয়সান্তরে ভিন্ন-ভিন্নতর অর্থোপলব্ধি বয়ে আনবে আমাদের অন্তরমহলে।

সংস্থিতির নাটক মুহাজির নিয়ে কলম ধরলেন - মৃণাল কান্তি দাস

নাটকটি দেখার পর নাট্যদল ও পরিচালকের পরিচিতি খুঁজতে গিয়ে এই পরিচয় পেলাম যে ‘সংস্থিতি একটি বাংলা নাট্যদল’, ঠিক এইরকমই লেখা আছে এই নাট্যদলটার ফেসবুকের পাতায়। আর দলের পরিচালক অনুপম দত্তর পরিচয় আছে ‘একজন নাটকের শিক্ষার্থী’ বলে। আমার মনে এলো কবিগুরুর কবিতার কয়েকটি লাইন ‘আমারে না যেন করি প্রচার আমার আপন কাজে, তোমারি ইচ্ছা করো হে পূর্ণ আমার জীবন মাঝে।’ আত্মপ্রচারে অভ্যস্ত বাংলা নাটকের এই সময়ে কবিগুরুর কথাগুলো ওঁরা আত্মস্থ করেছে বলেই নীরবে নিভৃতে ‘মুহাজির’ এর মতো একটা নাট্য সৃষ্টি করতে পারে এবং শিশির মঞ্চে মাত্র জনা কুড়ি পঁচিশ দর্শকের সামনে এরকম একটা নাটক মঞ্চস্থ করে দর্শকের ইচ্ছাপূরণ করতে পারে। জানিনা এ নাটক আবার কবে কোথায় হবে। যদি কখনও খবর পান যে কোথাও সংস্থিতির ‘মুহাজির’ হচ্ছে তাহলে পারলে অবশ্যই দেখবেন।

আরণ্যক সিরিজ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করলেন - বৃতা মৈত্র

ওটিটি-র শো-গুলির ক্ষেত্রে যে দিকটা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, সেটা হলো তার কনটেন্ট অর্থাৎ বিষয়! এই প্রেক্ষিতেই বলা যায়, ‘আরণ্যক’-এর রয়েছে এক জোরালো কনটেন্ট। আর সেই কনটেন্টকে হাতিয়ার করেই নিজের ওটিটি ডেবিউতে কামাল করেছেন, বলিউডের একদা বহু হিট ছবির নায়িকা রবিনা ট্যান্ডন। রবিনার কথায় পরে আসছি।

আগে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ। প্রসঙ্গত, এই সিরিজের কনটেন্ট সৌজন্যে আছে চারুদত্ত আচার্য ও রোহন সিপ্পির গল্প। রায় কাপুর ফিল্মস ও রমেশ সিপ্পি এন্টারটেনমেন্ট-এর যৌথ প্রযোজনা ‘আরণ্যক’ পরিচালনা করেছেন বিনয় ব্যাকুল। নেটফ্লিক্সে এই সিরিজের স্ট্রিমিং চলছে গত ডিসেম্বর থেকে। প্রযোজনা সিদ্ধার্থ রায় কাপুর, রমেশ সিপ্পি ও রোহন সিপ্পি। রায় কাপুর ফিল্মস ও রমেশ সিপ্পি এন্টারটেনমেন্ট–বলিউডের মানচিত্রে এই দুই সংস্থার জায়গাটা বেশ শক্তপোক্ত।

‘আরণ্যক’-এ তাঁদের কাজের সেই নির্যাস পাবেন দর্শক। ঝকঝকে সেট ও লোকেশন আলাদা ভাবে নজর কাড়ে। সিনেমাটোগ্রাফি সৌরভ গোস্বামী। সম্পাদনা যশ রামচন্দনি। এক একটি এপিসোডের সময়কাল মোটামুটি ৪৮ মিনিট। আপাতত একটিই সিজন, দেখানো হয়েছে ৮টি পর্বে।

হিমাচল প্রদেশের অন্তর্গত কুয়াশা ঘেরা এক পর্যটন শহর। সেখানে মায়ের সঙ্গে ছুটি কাটাতে এসে এক বিদেশি কিশোরী ধর্ষিত হয় ও পরে হারিয়ে যায়। তদন্তে নামে পুলিশ। নেতৃত্বে কস্তুরী ডোগরা (রবিনা ট্যান্ডন) ও অঙ্গদ মালিক (পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়) নামের দুই সৎ অফিসার। এমনিতে এদের দুজনের জীবনেই জটিল ব্যাক্তিগত সমস্যা রয়েছে। সমস্যা তাদের নিজেদের মনোজগতের টানাপোড়েন। তারই মধ্যে এই স্পর্শকাতর ঘটনা। ধর্ষিতা বিদেশি কিশোরী কি বেঁচে আছে না খুন হয়ে গেছে ? শহর ঘিরে জঙ্গল আর জঙ্গলের অভ্যন্তরে রহস্যের অন্ধকার গাঢ় হয় ক্রমশ। একটি অপরাধের কিনারা করতে গিয়ে বেরিয়ে আসে একের পর এক অপরাধের ঘটনা। প্রকৃতির অনির্বচনীয় রূপ যেন ঢাকা পড়ে যায় এই জটিল খুনের ঘটনায়। কে এই অপরাধের পিছনে, জানতে আপনাকে দেখতেই হবে এই সিরিজ।

একথা বলতেই হবে, দর্শক দরবারে নিজের অভিনয়ের নতুন অভিমুখ নিয়ে হাজির হয়েছেন রবিনা। তাঁর ‘মস্ত মস্ত চিজ’ ইমেজ থেকে বেরিয়ে আসা সহজ ছিল না। তাঁর পাশাপাশি নজর কেড়েছেন পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়ও।

একের পর এক ওয়েব সিরিজে তাঁকেও আমরা পাচ্ছি নানা বৈচিত্র্যে ভরপুর চরিত্রে। রবিনা, পরমব্রত ছাড়াও অভিনয় করেছেন আশুতোষ রানা, তনীশা যোশী, আন্না আদর, জাকির হুসেন, মেঘনা মালিক, ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত, ব্রেষ্ণা খান, প্রিয়াঙ্কা শেঠি প্রমুখ। রবিনা ট্যান্ডন ডেবিউ করছেন, মুখ্যত সেই হিসেবেই প্রথমে খবরে এসেছিল ওয়েব সিরিজ ‘আরণ্যক’। যদিও বাকিরাও কেউ কম যান না। ইন্দ্রনীল তো এখন কলকাতা-মুম্বইয়ের অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য একটি নাম। আশুতোষ রানা, জাকির হুসেন বা মেঘনা মালিক অভিনয়ের সমস্ত মাধ্যমেই নিজেদের ক্ষমতার প্রমাণ রেখেছেন।

‘আরণ্যক’ এঁদের সবার অভিনয়ে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

একথা বলা বাহুল্য, গত কয়েক বছর ধরে বলিউডি তারকাদের ইমেজ ভাঙার কাজটা বেশ সুষ্ঠুভাবে করে চলেছে ওয়েব দুনিয়া। সইফ আলি খান, চাঙ্কি পান্ডে, ববি দেওল থেকে শেফালী শাহ, সাক্ষী তানোয়ার এবং রবিনা–সকলেই এই পর্যায়ে নিজেদের ব্যাপ্তি প্রমাণ করেছেন। সিনেমা থেকে বেশ কিছুদিন বিরতির পর রবিনার এই কামব্যাক তাই যথার্থই ছিল সেলিব্রেটিং।

তাঁর ওটিটি ডেবিউ ‘আরণ্যক’-এ রবিনার অভিনয়ের

প্রশংসা করেছেন প্রায় সকলেই। এতটাই যে, ‘দিল্লি ক্রাইম’-এর শেফালী শাহের সঙ্গে সমান্তরালে উচ্চারিত হচ্ছে তাঁর নাম। সেই নিরিখে রবিনা নিঃসন্দেহে শুরুতেই ছাপ রেখেছেন। কস্তুরীর অন্তর্দ্বন্দ্ব ও একজন দাপুটে পুলিশ অফিসার হিসেবে অপরাধের নিপুণ তত্ত্বতালাশ–রবিনাকে পছন্দ করেছে দর্শকও। আপাতত টানটান অপেক্ষা পরের সিজনের।

যাপিত নাট্যের একাদশ কিস্তি লিখলেন - কুন্তল মুখোপাধ্যায়

এশীয় থিয়েটারের নানা দিক নিয়ে, চতুর্থ পর্ব লিখলেন - সায়ন ভট্টাচার্য

সায়ন ভট্টাচার্য

এশীয় থিয়েটার : পরিসর চিন্তা ও অন্বেষণ

পর্ব : ৪

এশিয়ার থিয়েটারের ইতিহাসে এবার ভারতে প্রবেশ করা যাক। ভারতবর্ষের থিয়েটারের ইতিহাস পৃথিবীর সর্ববৃহৎ আঙ্গিক বলা যেতে পারে। প্রাচীন ভারত থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত থিয়েটারের সামগ্রিক আয়োজন নির্মাণ করেছে এক বৃহৎ দার্শনিক অভিক্ষেপ।

থিয়েটার বলুন অথবা যাত্রা- মঞ্চ হল তার অপরিহার্য অঙ্গ। যদিও মঞ্চ ছাড়া উন্মুক্ত স্থলে ‘পথ নাটিকা’ হয়। কিন্তু মঞ্চ হল মঞ্চ, তার গরিমাই আলাদা। আর এই মঞ্চেরও প্রকারভেদ আছে, যা শুনলে আপনারা আশ্চর্য হয়ে যাবেন। ধরুন যাত্রার মঞ্চ- যা কিনা তিন দিক খোলা হয়। আবার থিয়েটারের স্থায়ী মঞ্চ শুধু সামনের দিক খোলা, ডাইনে বাঁয়ে দু’দিকে থাকে দুটি উইংস। পিছনে চলতে থাকে কাপড়ের ছবি আঁকা পট পরিবর্তন। ‘কিন্তু একেবারে প্রচীনকালেও কি আজকের মত এরকম মঞ্চ ছিল? নাটকের উৎপত্তিই বা হল কি করে?’- প্রশ্নগুলো মনে উঁকি দিতেই পারে। চলুন দেখে নেওয়া যাক প্রাচীনকালে কি রকম মঞ্চ হত এবং নাট্যর উৎপত্তিই বা হল কি ভাবে।

পাশ্চাত্য মতে ‘মঞ্চ’ বা ‘স্টেজ’-এর সংজ্ঞা এরকম- ‘যে জায়গায় অভিনেতারা সাধারণত অভিনয় করেন তাকে মঞ্চ বলে। ঐতিহ্যবাহী প্রেক্ষাগৃহগুলিতে মঞ্চ হত ঘরের মত। যার মধ্যে একটি দেওয়াল সরিয়ে ফেলা হয়েছে দর্শকদের অভিনয় দেখবার জন্য। বাইরের অংশটা দর্শকদের জন্য উন্মুক্ত।’

পাশ্চাত্য মতে ‘স্টেজ’ (stage) শব্দটি লাতিন ভাষার ‘স্টেয়ার'(stare) শব্দ থেকে এসেছে। যার অর্থ হল ‘দাঁড়িয়ে থাকা’।

খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে বহরতার রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ ‘নাট্যশাস্ত্র’-এ আমরা প্রাচীন ভারতের শিল্পকলা ও নাটকের মঞ্চের বিস্তৃত বর্ণনা পাই। তবে ‘নাট্যশাস্ত্র’-এর আগে খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম বা চতুর্থ শতাব্দীতে পানিনির ‘অষ্টাধ্যায়ী’ গ্রন্থে আমরা মঞ্চের উল্লেখ পাই।

এছাড়াও পতঞ্জলির ‘মহাভাস্য'(খ্রী:পূ: ২য় শতক) গ্রন্থে ‘সৌভানিক’, ‘গ্রান্থিক’, ‘ব্যায়ামাস্রাক’ ইত্যাদি শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। ‘সৌভানিক’ শব্দের অর্থ ‘নাট্যকার’। ‘গ্রান্থিক’, ‘সূত্রধর’, ‘ব্যায়ামাস্রাক’ হল সহ-অভিনেতা।

আসল কথাটি নাট্যাচার্য ভরত মুনির ব্যাখায় পাওয়া যায় যে কালিদাস ও ভাসের আগেও ‘রঙ্গালয়'(মঞ্চ) বিদ্যমান ছিল। মঞ্চের পরিকাঠামো সুপরিকল্পিত ও সুন্দরভাবে নির্মাণ করা হত।

তাঁর ‘নাট্যশাস্ত্র’ গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে নাট্যাচার্য ভরত উল্লেখ করেছেন যে কারিগরি বিষয়ে পারদর্শী দেবতা বিশ্বকর্মা স্বয়ং নাট্য মঞ্চকে তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন- (১) আয়তক্ষেত্রকার (বিক্রিস্তা) (২) বর্গক্ষেত্রকার (চাতুয়াশ্রা) (৩) ত্রিভূজাকার (ত্রায়াস্রা)

আয়তন অনুযায়ী আবার মঞ্চকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে- (ক) বৃহৎ (জেস্তা) (খ) মাঝারি (মধ্যা) (গ) ছোট (আবর বা কানিয়াস)

আচার্য ভরতের ‘বিক্রিস্তা’কে প্রাধান্য দিলে মঞ্চ অবশ্যই আয়তাকার ও বিস্তৃত হওয়া উচিত। এটি আবার দু’টি সমান বর্গাকারে ভাগ হত। সামনের দর্শকদের জন্য নির্দিষ্ট অঞ্চলটিকে বলা হত ‘রঙ্গমন্ডল’। পিছনের অংশটি ১৬টির মধ্যে দু’টি অংশে বিভক্ত করা হত। পিছনের অংশের সামনের দিকটা আবার দ’ভাগে ভাগ করা হত (৮x৩২)। পিছনের কেন্দ্রস্থ অংশ আবার ৮x৮ বর্গাকারে ভাগ করা হত। একে বলা হত ‘রঙ্গশীর্ষ’। আর পূর্ববর্তী অংশের মধ্যবর্তী বর্গাকার অংশটিকে বলা হত ‘মঞ্চ’ বা ‘রঙ্গপীঠ’। মঞ্চের দু’পাশে দু’টি দরজা থাকত। সমতল ভূমিতে মঞ্চটি তৈরী হত, ডিম্বাকৃতি বা উঁচু-নিচু জমিতে করা হত না। বিভিন্ন রঙের স্তম্ভের পাশে বিভিন্ন বর্ণের দর্শকদের বসার স্থান হত। সাদা স্তম্ভটি বাহ্মণদের আসন নির্দেশ করত। লাল রঙের স্তম্ভ নির্দিষ্ট করত ক্ষত্রিয়দের আসন।উত্তর-পশ্চিমে হলুদ স্তম্ভটি বৈশ্যদের আসন এবং উত্তর-পূর্ব দিকে নীল স্তম্ভটি সংরক্ষিত ছিল শূদ্রদের আসনরূপে।

সেখানে তিনি বর্ণনা করেছেন মঞ্চের দেওয়ালের সাজসজ্জা, ধ্বনি নির্গমন ব্যবস্থার (sound system) ব্যবহার, মঞ্চের আকৃতি ইত্যাদি। ‘পেকাটি’, ‘আপাতি’, ‘প্রতিশিরা’, ‘যবনিকা’ নামক পর্দাগুলো ব্যবহার করা হত মঞ্চে।

বিশিষ্ট লেখক কৌশিক স্যানাল তাঁর ‘রঙ্গমঞ্চ স্থাপত্য’ গ্রন্থে প্রাচীন থিয়েটারের উৎপত্তি সম্বন্ধে বলতে গিয়ে লিখেছেন, “ঋকবেদের কথোপকথন, পুরাণের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানই ছিল প্রাচীন থিয়েটারের অনুপ্রেরণা এবং মূল শিকড়। সুতরাং, ভারতীয় থিয়েটারের উদ্ভব বেদ ও পুরাণ থেকে। পরে এটি ধীরে ধীরে বিকশিত হয়েছিল মহাকাব্যগুলির পথে। কিন্তু পরবর্তীকালে গবেষণায় প্রমাণিত হয় যে মহাত্মা বিশ্বমিত্র, বিপাশা ও শতদ্রু নদী (ঋকবেদ, ৩য় অধ্যায়, ৩৩ নং শ্লোক), অথবা যম ও তাঁর বোন যমুনার কথোপকথন (ঋকবেদ, দশম অধ্যায়, ১১ নং শ্লোক) থিয়েটারের উৎস হিসাবে যথার্থ বলে গ্রহণ করতে পারি না।”

বিশিষ্ট পন্ডিত আদ্য রঙ্গচার্য বলেছেন, “এই কথোপকথনের দৃশ্যগুলি অবশ্যই ইতিমধ্যে একটি প্রতিষ্ঠিত নাট্য উৎসব দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল।” (দি ইন্ডিয়ান থিয়েটার, আদ্য রঙ্গচার্য, পৃ: ৯)

“এটা লক্ষণীয় যে ‘নাট্য’ বা ‘নাটক’ শব্দটি এসেছে ‘নাট’ শব্দ থেকে, যা সংস্কৃতের ‘নৃত’ থেকে প্রাকৃতের ‘নাট’ হয়েছে। পানিনি (খ্রী:পূ: ৪র্থ শতাব্দী) এবং পতঞ্জলি (খ্রী:পূ: ২য় শতাব্দী) থেকে জানা যায় যে, শিক্ষিত সমাজ তাদের কথ্য ভাষা হিসাবে সংস্কৃত ভাষাকে ব্যবহার করত আর সাধারণ মানুষ প্রাকৃত ভাষায় কথা বলত। সুতরাং, এটা ধরে নেওয়া যায় যে নাটকের উদ্ভব সাধারণ জনতার অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই হয়েছিল। এরপরে যখন এটি রাজ-রাজড়াদের পৃষ্ঠপোষকতা অর্জন করে, তখন তা নতুন ধারায় সংস্কৃত সাহিত্যের স্তরে পৌঁছে যায়। এরপরে এর রীতিনীতি সম্পর্কে এত বিধিনিষেধ অর্পিত হয়েছিল যে যা রূপান্তর করা প্রায় অসম্ভব ছিল।

সুতরাং, আমরা বলতে পারি যে রাজাদের রাজ্যাভিষেক বা বসন্ত উৎসবের আগেও নাটকের উদ্ভব হয়েছিল প্রকৃতির উপাসনার মাধ্যমে, মন্দিরের উঠোনে বা মাঠে অথবা খোলা জায়গায় সাধারণ জনতার নাচ, গান এবং অভিনয়ের মাধ্যমে পূজা-অর্চনার স্থলে।” (দি ইন্ডিয়ান থিয়েটার, আদ্য রঙ্গাচার্য, পৃ:৪)

পরবর্তীকালে যাত্রা, কথকতা, পাঁচালি, কবিগান প্রভৃতি থেকে বিভিন্ন পর্যায়ে ও বিভিন্ন স্তরে বর্তমানের নাটক ও তার মঞ্চ এসেছে। নবাব সিরাজ উদ দৌল্লা বা বিভিন্ন জমিদারদের উৎসব মজলিসের কবিগান, কথকতা থেকে লেবেদফ (আধুনিক বাংলা নাটকের জনক) পর্যায় অতিক্রম করে ধীরে ধীরে বাংলায় বর্তমান থিয়েটার ও নাট্য মঞ্চে রূপান্তরিত হয়েছে।